「悪意のある回路」を検出する検証ツールを共同開発 東芝情報システム、早大:以前は阻止する方法がなかった

早稲田大学と東芝情報システムは、ハードウェアトロイ検証ツールを共同で開発した。同大学教授の戸川望氏が開発した「ハードウェアトロイ検出手法」を適用した。既知のハードウェアトロイを正しく検知し、誤検知もなかった。

早稲田大学と東芝情報システムは2019年7月29日、同大学理工学術院の教授である戸川望氏が開発した「ハードウェアトロイ検出手法」に基づいた検証ツールを共同で開発したと発表した。既知のハードウェアトロイを正しく検知でき、誤検知もないことを確認したとしている。

ハードウェアトロイとは「悪意のある回路」のこと。LSI回路設計の現場には、外部に設計を委託した回路や他社製IP(Intellectual Property:知的財産権)に「悪さ」をする回路が組み込まれてしまうという問題があった。しかも、ハードウェアトロイが組み込まれていたとしても、これらを阻止する手段がなかった。今回開発したハードウェアトロイの検証ツールは、こうしたセキュリティ上のリスクを排除し、安全なLSI回路設計を可能にする。

「パタンマッチング」による検出で特許を取得

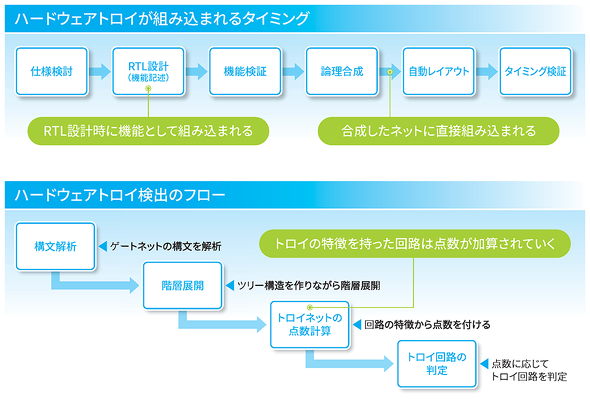

戸川氏はLSIのハードウェアセキュリティに関する研究に取り組んでおり、その研究成果の1つが「パタンマッチング」による「ハードウェアトロイ検出手法」になる。この手法では、ゲートネット(LSIやFPGAなどの回路を表現する設計データ)から回路構造を解析し、ハードウェアトロイの特徴的な構造と一致させて検出する。なお、同手法は特許を取得している。早稲田大学と東芝情報システムによると、同手法が社会実装されたのはこれが初めてとのこと。

今回開発した検証ツールは、Trust-Hub(アメリカ国立科学財団が運営するハードウェアセキュリティ領域の有志フォーラム)で公開されているハードウェアトロイの回路例を正しく検知した。さらに同検証ツールを、東芝情報システムが設計した実際の製品に適用したところ、誤検知がなかったとのことだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

IoT/クラウド時代に、「ハードウェアの知見」が求められる理由

IoT/クラウド時代に、「ハードウェアの知見」が求められる理由

激しい市場競争の中で、年々高度化・複雑化しているビジネス要件。これに応える手段として、今「ハードウェアの進化」が大きな注目を集めている。 日立、FPGA活用でビッグデータ分析を「最大100倍に高速化」する技術を開発

日立、FPGA活用でビッグデータ分析を「最大100倍に高速化」する技術を開発

日立製作所は、FPGAを活用してHadoopによるビッグデータ分析を高速化する技術を開発した。同技術は、「FPGAに向けたデータ処理手順の最適化」や「データ形式を解析し、高速なデータ処理を行う回路の設計」によって実現した。 第223回 Intel開発の新デバイス「MESO」は30年安心プラン?

第223回 Intel開発の新デバイス「MESO」は30年安心プラン?

Intelが新デバイス「MESO」を開発した。性能、消費電力、密度の面でCMOSを超えるという。果たして、CMOSの天下はひっくり返るのか?