「従業員個人の積極性」が重要なのに、約4割の企業が「データ活用に関する教育、資格制度がない」:ガートナーが日本企業のデータ活用の取り組みに関して調査

ガートナージャパンは、日本企業のデータ活用の取り組みに関する調査結果を発表した。日本企業のほとんどがデータ活用で全社的な成果を得るまでに至っておらず、同社は「単なる人材不足以上にスキルの適切な配置と役割の定義を考える必要がある」としている。

ガートナージャパンは2022年10月6日、日本企業のデータ活用の取り組みに関する調査結果を発表した。それによると、日本企業のほとんどが、データ活用で全社的な成果を得るまでに至っていないことが明らかになった。

把握すべきなのは「個人の積極性のばらつき」

調査結果によると「全社的に十分な成果を得ている」と回答した企業はわずか2.2%で、ほとんどの企業では全社的な成果を得るまでには至っていないことが分かった。一方、「(自社の一部であれば)ある程度の成果を得ている」と回答した割合は78.8%だった。回答者自身と、回答者が所属する企業のデータ活用に対する取り組み姿勢については、自身が「非常に積極的」と回答した割合は19.0%だったのに対して、自社が「非常に積極的」と回答した割合は8.3%だった。

「自身のデータ活用の取り組みが積極的」と評価する理由について聞くと「データが意思決定に役立つ」が最も多く、71.7%(複数回答、以下同)。次いで「ビジネス状況を把握できる」(68.6%)、「関係者への説得力が向上する」(65.9%)と続いた。これに対して「(自身のデータ活用の取り組みが)消極的」と評価する理由では「必要なデータが手に入らない」(60.6%)、「スキルが不足している」(54.5%)、「周囲が消極的」(36.4%)などが挙がった。

ガートナージャパンの一志達也氏(アナリスト シニアディレクター)は、「企業内でデータ活用を推進しようとしているリーダーがすべきことは、『個人の積極性のばらつき』を把握し、目指す姿と比較して不足しているところに策を講じることだ。企業全体で十分なビジネス成果を得るためには、組織的な機運や雰囲気も含めた積極性を十分に高めつつ、教育や支援といった環境、資格や評価といった制度も整備して、継続的に後押しすることが肝要だ」と述べている。

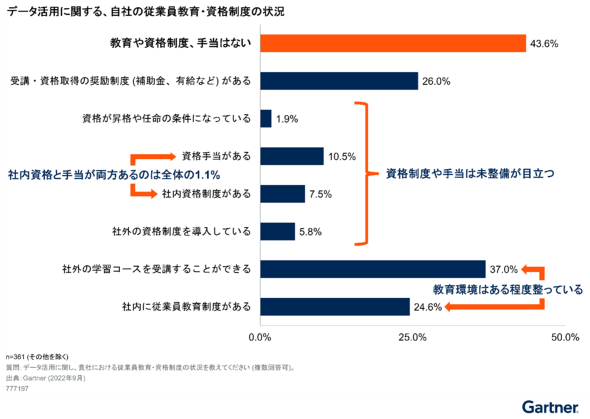

43.6%の企業が「データ活用に関する教育、資格制度はない」と回答

データ活用に関する従業員教育や資格制度の状況を見ると、何らかの教育環境や制度を持っている企業が過半数を占めたものの、「教育や資格制度、手当はない」を選択した企業が43.6%で最多だった。

一志氏は「データ活用で成果を得たいと考えるリーダーは、人事部などと協働し、役割ごとに必要なデータ活用のスキルを明らかにして、人材ポートフォリオを作成する必要がある。さらに、その不足を補う教育環境を整備して実行すると同時に、社内資格や手当、昇進や任命への反映などの制度設計についても尽力すべきだ」と指摘している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

1万5000件のデータ整備がたった3時間に――アノテーション作業効率化に“人力”で挑むスタートアップに話を聞いた

1万5000件のデータ整備がたった3時間に――アノテーション作業効率化に“人力”で挑むスタートアップに話を聞いた

AI、機械学習に必要なデータ整備、活用について取り上げる本連載。第2回は、AIが学習するためのデータにラベル付けを行う「アノテーション」作業をクラウドソーシングアプリで効率化しているAPTOの代表取締役 高品良氏に話を聞いた。 厳格化する個人情報保護、「プライバシーテック」はデータ活用の切り札になれるのか

厳格化する個人情報保護、「プライバシーテック」はデータ活用の切り札になれるのか

KPMGコンサルティングは、「プライバシー技術:What’s next?―自動化時代におけるデータプライバシー技術の進化」を発表した。企業が消費者のプライバシーを守りながら、個人情報を含む大規模なデータセットを活用する際の有用なアプローチを取り上げている。 データの意味を共通理解することで得られる効果とは IPAが「データの共通理解推進ガイド」を公開

データの意味を共通理解することで得られる効果とは IPAが「データの共通理解推進ガイド」を公開

IPAは「データの共通理解推進ガイド」を公開した。デジタル社会の実現に向けてデータ活用を社会全体で推進することが目的。3章から成り、「データが持つ意味」やそれによって得られる効果、具体的なデータの整理方法を説明している。