2035年には1日当たり「1775万時間」の労働力が不足する パーソル総合研究所と中央大学が推計:生成AIはどれくらい貢献できる?

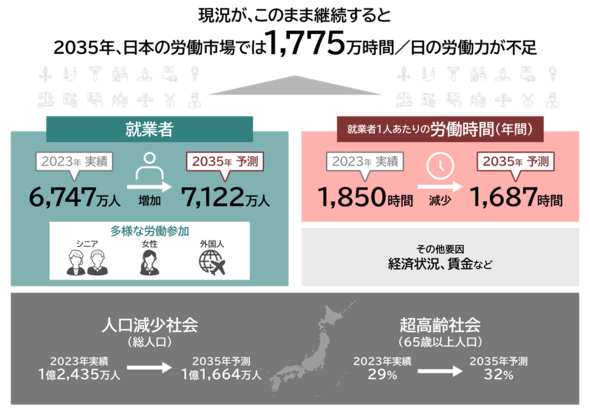

パーソル総合研究所と中央大学は「労働市場の未来推計2035」の結果を発表した。2035年の日本では1日当たり1775万時間(384万人相当)の労働力が不足する見込みだ。

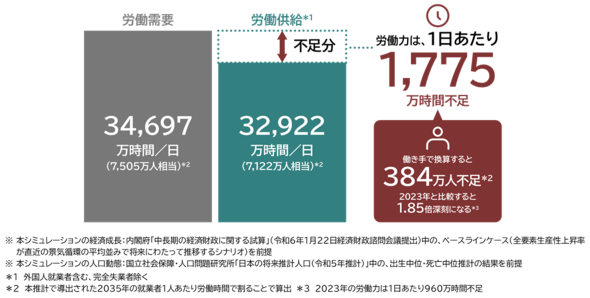

パーソル総合研究所と中央大学は2024年10月17日、「労働市場の未来推計2035」の結果を発表した。それによると、2035年の1日当たりの労働需要は3億4697万時間(7505万人に相当)。それに対して就業者数(労働供給)は7122万人相当の3億2922万時間で、1日当たり1775万時間の労働力(働き手384万人分に相当)が不足するという。

生成AIが担える労働力はどのくらい?

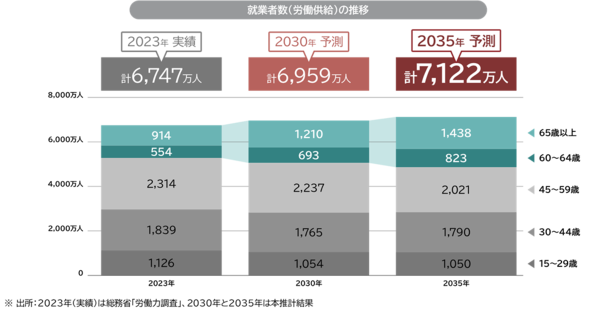

労働力不足が懸念される一方、就業者数は増加傾向がみられる。2023年の6747万人に対して2030年は6959万人、2035年は7122万人になると予測されている。年代別で言えば、60歳未満が減少傾向で、60歳以上が増える見込みだ。

労働参加率は2023年以降、全体的に上昇していく見込み。特に女性の上昇幅が大きい。外国人就業者数(労働供給)は、2023年の205万人に対して、2030年は305万人、2035年は377万人と増加するという。その結果、就業者1人当たりの年間労働時間は減少すると考えられており、予測では2023年の1850時間に対して、2030年は1776時間、2035年は1687時間となる見込みだ。

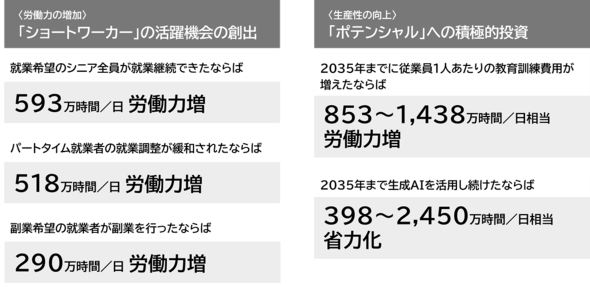

パーソル総合研究所と中央大学は、労働力不足を解決する方向性として、「労働力の増加」と「生産性の向上」の2点を挙げた。シニア就業者やパートタイム就業者、副業希望者など、多様なショートワーカーの労働ニーズに基づく労働市場の整備と、人的資本投資や新たな技術を活用した労働生産性の向上が必要だとしている。同社の試算では、2035年まで生成AIを活用し続けた場合、1日当たり398〜2450万時間相当の省力化が可能だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

10年後のエンジニアに必要なスキル

10年後のエンジニアに必要なスキル

皆さんは「10年先の未来」を想像したことがありますか? エンジニアにはどんな未来が待ち受けているのでしょうか。 「AIへの対応はCIOの最優先課題」Gartnerが指摘

「AIへの対応はCIOの最優先課題」Gartnerが指摘

Gartnerは、生成AIについて「AIへの対応はCIOの最優先課題であり、AIの活用方針とAI対応シナリオを策定する必要がある」と指摘した。 「35歳で定年」など絶対にない エンジニアは「長く活躍できる時代」へ

「35歳で定年」など絶対にない エンジニアは「長く活躍できる時代」へ

エンジニアの間で長く語り続けられた35歳定年説。でもこれからは、全エンジニアが長く活躍する時代です。