「高可用性システム」で、DRBDをどう活用するか:DRBDの仕組みを学ぶ(2)(2/3 ページ)

DRBDと組み合わせて高可用性を実現するソフトウエア

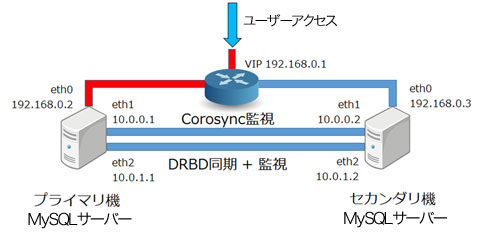

続いて、図1の構成での自動切り替えのため、DRBDとどのソフトウエアと組み合わせているかを解説します。

Corosync

Corosyncは、プライマリ機とセカンダリ機を相互に監視するオープンソースソフトウエアです。

互いにノード(サーバー)監視を行い、障害を検知するとその情報を「Pacemaker」に通知します。

Pacemaker

Pacemakerは、Corosyncから障害通知を受け取って、プライマリ機/セカンダリ機の切り替えを制御するオープンソースソフトウエアです。

Pacemakerの役割は、あくまでもリソース(アプリケーション)の管理です。実際の各アプリケーションの起動、停止などの制御は「リソースエージェント」が実施します。

リソースエージェント

アプリケーションの起動、停止などを行います。

アプリケーションに対応したリソースエージェントがいくつか存在します。一例として、MySQL、Oracle、PostgreSQL、Apache、IPaddr2(仮想IP)などのリソースエージェントがあります。

「Corosync」について

監視ソフトウエア「Corosync」をもう少し詳しく解説しましょう。

2015年10月現在、多くのシステムではCorosyncではなく、「Heartbeat」というソフトウエアが使われています。しかし、今後はCorosyncに代わっていくと予測されています。

1対複数台構成のサーバーが正常に動作するには、リアルタイムに状態認識を共有する必要があります。CorosyncはHeartbeatよりも設計が新しいため、通信効率が優れています。併せて、Corosyncそのものの性能と安定性も高まってきました。

最新の「DRBD9」も、1対複数台サーバーの構成を想定しています。DRBD9では、通信効率が優れているCorosyncが採用され、DRBD+Corosync+Pacemakerを組み合わせた運用が想定されています。

関連記事

DRBD(Distributed Replicated Block Device)とは何か

DRBD(Distributed Replicated Block Device)とは何か

障害監視ツールなどと一緒に使うことで、サービスの継続提供を助けるDRBD。Linuxカーネルに統合されている機能ですが、上手に使いこなしているでしょうか? 本連載では、DRBDの動作や使いどころを順を追って紹介していきます。 ミラーリングツール「DRBD」によるデータ保護

ミラーリングツール「DRBD」によるデータ保護

「Heartbeat」の適切な導入によってHAクラスタを構成し、Linux上で動作しているサービスの可用性を上げることができます。続いて、肝心のデータそのものを保護できるツール「DRBD」について紹介しましょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.