AI IoT

AIコーディング支援で低コスト化の動きも:

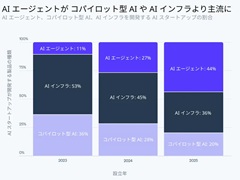

ストライプジャパンは2026年1月28日、米国での法人設立支援プラットフォーム「Stripe Atlas」のデータに基づくスタートアップ動向を発表した。AI分野の急増と、AIエージェントへのシフトが目立っている。

(2026/02/26)

Microsoftが発表:

Microsoftは、AIエージェントの開発を支援する「Microsoft Agent Framework」が「GitHub Copilot SDK」と統合したことを発表した。

(2026/02/25)

Gartner、AIとカスタマーサービスの予測:

Gartnerは、生成AIを活用したカスタマーサービスの問い合わせ解決コストが2030年までに3ドルを超え、多くのBtoC向け海外有人オペレーターのコストを上回ると予測している。

(2026/02/25)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

Pythonでは仮想環境や依存するパッケージを管理する方法はさまざまだ。各種ツールと連携して、環境管理に統一的なUIをもたらす拡張機能の一般提供がついに開始された。

(2026/02/25)

やさしい推測統計(仮説検定編):

初歩から応用までステップアップしながら学んでいく『やさしいデータ分析』シリーズ(仮説検定編)の第13回。前回、前々回と、ノンパラメトリック検定に取り組んでいますが、今回は、順位を基にした相関係数の検定方法について解説します。

(2026/02/25)

HPかわさきの研究ノート:

Pythonではビット反転演算子の「~」をブール値に適用できます。その結果がどうなるか知っていましたか? そして、Python 3.16ではこの挙動が廃止される予定という話も知っていましたか? 今回はこのことについて調べてみました。

(2026/02/20)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

「バイブコーディング」という言葉が生まれてから1年。さらに大きく変化しつつあるAI開発スタイルに、あらためて名前が与えられた。それはどんな考え方で、どんな開発なのか。なぜ今、その言葉が必要とされているのか。

(2026/02/19)

製造・サプライチェーン分野では「人型」より「多機能型」が有望:

Gartnerは2028年までの人型ロボット導入予測を発表し、製造・サプライチェーン分野における本番稼働は20社未満にとどまると予想した。

(2026/02/18)

初心者がまず覚えたい3つのコマンド:

GitHubは、「GitHub Copilot CLI」で使用できるスラッシュコマンドを公式ブログでまとめて解説した。開発者はコマンドを利用することで、エディタやWeb UIを移動することなく、ターミナル内で素早く反復可能なアクションを実行できる。

(2026/02/18)

HPかわさきの研究ノート:

Claude CoworkがついにWindowsに対応しましたが、同時に発表されたグローバル指示とフォルダ指示についてちょろちょろと調べてみました。みんなもCoworkを使ってみませんか?

(2026/02/17)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

コード生成にとどまらず、環境構築からエラー解決まで一連の開発作業を最後までやり切る。GPT-5.3-Codexは、AIコーディングを「作業を丸ごと任せられる段階」へと引き上げた。その変化を、実体験と公式情報から整理する。

(2026/02/17)

生成AI活用の成否を分かつ「データマネジメント」超入門(2):

企業における生成AIの活用が加速する一方、蓄積したデータをAI自身に理解させなければAI活用の取り組みは頓挫しかねない――AI活用の成否を分ける「データマネジメント」に焦点を当てた本連載。今回は組織でビジネスメタデータの整備を始める方法を整理する。

(2026/02/16)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

Claude Opus 4.6はサイバーセキュリティに関する能力も大きく向上している。Anthropicの発表によれば、Claudeはオープンソースソースソフトウェアから500件を超える脆弱性を発見したという。Claudeは何を試し、何を考え、どのようにして脆弱性を見つけたのだろう。そして悪用リスクにどう対処しているのか。

(2026/02/13)

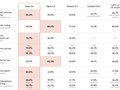

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

Claude Opus 4.6は、単なる性能更新にとどまらず、AIの振る舞いや使われ方に変化を感じさせるアップデートだった。本稿では、ベンチマーク結果と実務での使い勝手を手掛かりに、そのポイントを整理する。

(2026/02/12)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

AIで開発は効率化したはずだった。ところが現場では、品質低下やベテランの疲弊といった想定外の問題が広がっている。AI時代の開発現場で何が起きているのかを読み解く。

(2026/02/10)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

Firefoxを開発するMozillaは、デスクトップ版のブラウザに「AI制御」と呼ばれるAI管理機能を導入すると発表した。この機能はFirefox 148で提供され、ユーザーは生成AI機能のオン・オフを一括または個別に制御できるようになる。

(2026/02/10)

やさしい推測統計(仮説検定編):

初歩から応用までステップアップしながら学んでいく『やさしいデータ分析』シリーズ(仮説検定編)の第12回。前回から、ノンパラメトリック検定に取り組んでいますが、今回は、分布のばらつきに違いがあるかどうかを検定する方法について解説します。

(2026/02/09)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

Pythonの代表的データ分析ライブラリ「pandas 3.0」が公開された。Copy-on-Write(CoW)のデフォルト化を中心に挙動が大きく変わっており、既存コードへの影響と、今後の選択判断が重要になる。

(2026/02/06)

HPかわさきの研究ノート:

Pythonの正規表現で「」って文字列末尾にマッチすると思っていませんか? 実はそうでもない……ってところから始まるいろいろを調べてみました。

(2026/02/05)

「N対N」のAPI開発を不要に? 次世代ECのオープン標準を策定:

GoogleはAIエージェントによる次世代のコマース体験を実現する「Universal Commerce Protocol」を発表した。ShopifyやWalmartなど業界リーダーと連携し、エージェントと企業間の複雑な統合を簡素化するためのオープン標準を共同で策定したという。

(2026/02/03)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

何らかのワークフローや定型処理の手順、それに必要な情報をAIエージェントに持たせる「スキル」の構築方法について、Anthropicが公式ガイドを公開した。実際に役に立つスキルを作りたいのなら、このガイドがその第一歩になるかもしれませんよ。

(2026/02/03)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

AI開発で事実上の標準であるHugging FaceのTransformersがv5へとメジャーアップデートされた。内部設計の刷新により、vLLMなどの外部ツールと組み合わせやすくなり、量子化モデルを含む軽量・運用重視の使い方を前提としたライブラリへと進化している。

(2026/02/03)

エージェント主導型コマースへの移行で勝敗を分ける「5つの戦略」:

IBMと全米小売業協会の調査によると、消費者の45%が購買決定のサポートにAIを活用しているという。一方、IBMは多くの企業が「エージェント主導型コマース」への移行に対応できていないと指摘している。

(2026/02/02)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

OpenAIの初期メンバーであるアンドレイ・カルパシー氏が、自身の開発スタイルが数週間で劇変した事実と、2026年に訪れる「低品質コンテンツの氾濫」についての見解を公開した。AI時代のエンジニアの在り方を問う重要な警鐘だ。

(2026/02/02)

応答品質を向上させる5つの取り組みとは:

Anysphereは、コーディングエージェントの性能向上と効率化を実現する「動的コンテキスト探索」の取り組み事例を解説した。トークン消費の抑制やコーディングエージェントの応答品質向上に寄与しているという。

(2026/01/30)

Deep Insider's Eye 一色&かわさきの編集後記:

一色からは、最近の投資判断を取り巻く情報環境について、個人的な実感を交えて紹介します。かわさきからはM4 Mac mini新環境への移行で起きたあれこれを、率直に振り返ります。

(2026/01/30)

スキルの作成がClaudeで可能に:

Anthropicは、「Claude」の「Agent Skills」機能をアップデートし、オープン標準として公開した。

(2026/01/29)

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント:

Python Software FoundationとJetBrainsによる「Python Developers Survey 2026」が始まった。今回は日本語の調査ページも用意されているので、皆さんも参加してみませんか?

(2026/01/29)

フィジカルAI、自動運転車開発も促進:

NVIDIAは、AI活用を促進するための新たなオープンモデルや機能追加を発表した。オープン世界基盤モデルやフィジカルAI、自動運転車開発、ヘルスケア・ライフサイエンス向けの発表内容をまとめる。

(2026/01/28)

やさしい推測統計(仮説検定編):

初歩から応用までステップアップしながら学んでいく『やさしいデータ分析』シリーズ(仮説検定編)の第11回。今回からノンパラメトリック検定に取り組みます。まず、中央値の差を検定する方法について解説します。

(2026/01/28)

Deep Insider AI Practice:

Coworkを使いながら日々のこまごまとしたことを自動化することはカンタンです。でも、毎日のように同じことを自動化するのなら? たぶん、スキルの出番なのではないでしょうか。

(2026/01/27)