豪雨や地震に備えた京都大学の全面クラウド化──現実的なBCP/DRに向けたIaaS、PaaS、SaaS活用の先に得られた知見とは:特集:百花繚乱。令和のクラウド移行(7)

多数の事例取材から企業ごとのクラウド移行プロジェクトの特色、移行の普遍的なポイントを抽出する本特集「百花繚乱。令和のクラウド移行」。京都大学の事例では、IaaSだけではなくPaaSやSaaSも活用した、システム全面クラウド化のポイントをお届けする。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

京都大学が全面的なクラウド化/AWS化を敢行

京都大学は、東京大学に次いで旧帝国大学の2校目として1897年に設置された。京都府内に3つのキャンパスを持ち、1万3000人の学生と5500人の教職員を擁する。言わずと知れた日本を代表する国立大学の一つである。

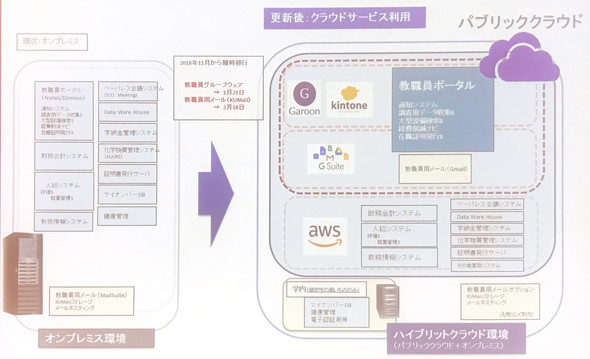

同学は2018年から2019年にかけて、これまでオンプレミスシステムとして運用してきた人事給与や財務会計、教務情報といった業務系ITシステムの多くをAmazon Web Services(AWS)へと移行した。この他にも、グループウェアやメールシステムなども他のサービスを組み合わせてクラウド化へ踏み切っている。

なぜ京都大学が全面的なクラウド化を図ったのか、移行にはどのようなポイントがあったのか。京都大学 情報環境機構 IT企画室 IT企画室長の永井靖浩教授が、2019年6月に開催された「AWS Summit Tokyo 2019」に登壇。「業務系ITシステム及びサービスの学外クラウドへの全面移行」として詳しく紹介した。

コストを抑制しながらBCP/DR対策を実現したい

2005年ごろ、京都大学の「事務用汎用(はんよう)コンピュータシステム」は、12の物理サーバに分離され構成されていた。その中には、人事給与(人給)、財務会計、教務情報といった基幹システムも含まれていた。2013年、全学的なサーバ集約を目指して、大学敷地内でのデータセンター化を図った。永井氏によると、このプロジェクトは想定通りには進まなかったという。

そして2014年、仮想化技術を活用した事務用汎用コンピュータシステムを構築し、12サーバの移行と集約を実施した。同時期には、「教職員ポータル」サイトのリニューアル、「全学メール」(教職員用メール、学生用メール)の提供開始と改修、「全学統合認証基盤」の運用開始と改修なども実施している。

転機となったのは、2014年8月の豪雨による広島土砂災害や2016年4月の熊本地震など、西日本で大きな自然災害が続いたことだ。京都大学の吉田キャンパスは花折断層付近に位置しており、将来的な地震の被害が懸念されている。こうしたニュースを受けて永井氏は、ITインフラのリスク対策が必要だと考えたという。

そして2017年、京都大学はBCP(事業継続計画)/DR(災害復旧)を強化する施策として、全面的なITシステムのクラウド化を図った。基盤としてIaaSを活用すれば、運用負荷の軽減とBCP/DRが同時に実現できる。標準的な業務アプリケーションは、SaaSを活用することで利便性の大幅な向上が見込める。重要なメールサービスも、SaaSであれば可用性の確保と運用コストの抑制を図ることができる。同学独自のアプリケーションサービスは、PaaSを開発基盤として活用できる。

入札によって、基幹システムの移行先(IaaS)は主にAWSを活用することが決まった。その理由について永井氏は、「AWSは、京都大学の要件にマッチしており、コストパフォーマンスに優れている。10年以上にわたってサービスを提供しており、大学や研究機関での実績が豊富であることもポイントだった」と評している。

関東3カ所に基幹システムを分散配置して京都からL2延伸

最終的に京都大学では、関東圏の3つのデータセンターへ基幹システムを分散配置し、緊急時のマイグレーションが可能な環境を構築した。データセンターと京都大学は、学術情報ネットワーク「SINET」を利用してL2VPNで接続する。これにより、学内のオンプレミスシステムと同様に扱うことが可能となる。

学生、教職員のマイナンバーや保険情報などのセンシティブなデータを扱うシステムについては、クラウド化を保留してオンプレミスシステムを維持し、システム全体としてはハイブリッド環境として運用することになった。

「複数のサイトに分散収容したことで、物理的なセキュリティを担保できるようになりました。またBCP/DRを含む運用のトータルコストの削減効果も期待できます」(永井氏)

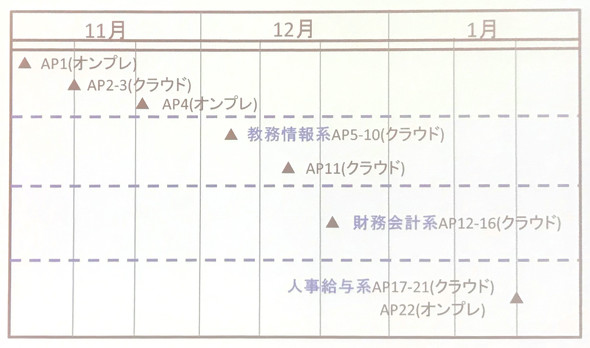

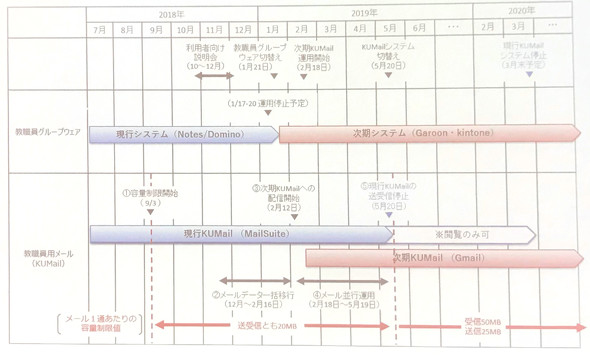

移行は、データ連携しているアプリケーションをグループ化した上で、その単位で2018年11月から3カ月間かけて実施した。

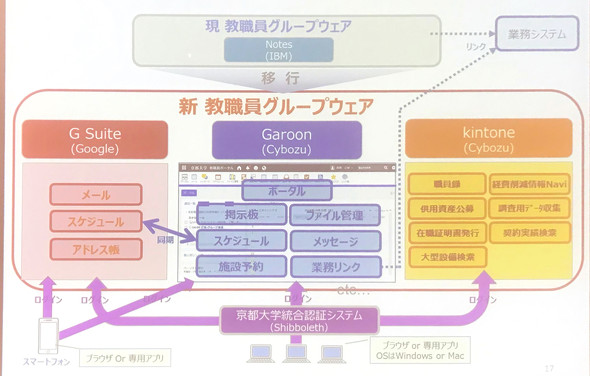

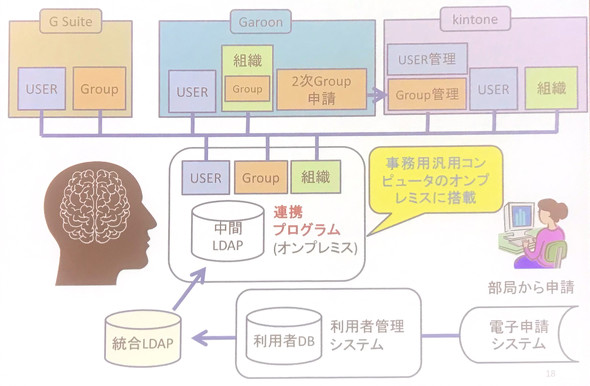

なお、新しい教職員ポータルとなった教職員が利用するグループウェアは、「G Suite」「サイボウズ ガルーン」(SaaS)、「サイボウズ kintone」(PaaS)などを組み合わせて構成し、スマートフォンでも利用できるようにした。

各サービスは、オープンソースソフトウェア「Shibboleth」ベースの京都大学統合認証システムを通じて、シングルサインオンでログインできるようにしている。また、各サービスのユーザー情報や組織情報は、オンプレミス上の連携プログラムを介して、統合的に管理できるようにした。

永井氏は、移行時の苦労した点について次のように振り返る。「密接に連携しているとはいえ、4つのプロジェクト(AWS、ガルーン、kintone、G Suite)を同時に進行したため、設計会議に膨大な時間を要してしまいました」

教職員ポータルの移行については、さらに「棚卸しが十分ではなかった」という反省点があった。2005年から14年にわたって運用してきたため膨大なデータが存在し、抽出やクレンジング、変換やテストに時間がかかり過ぎた。「定期的に“ごみを捨てる”棚卸しが必要です」と永井氏は指摘する。

AWSによって現実的なBCP対応/DR対策が見えてきた

永井氏は移行効果について、次のように話す。「仮想化技術が発展し、ネットワークが広帯域になり、もはやサーバを利用者の近くに配置する必要はありません。大規模な自然災害に備えた十分な物理的対策にはコストがかかります。外部のクラウドは、物理セキュリティの強化や災害対策に優れ、異常時でも自動的な復旧が可能です。私たち京都大学も、特別に大きな予算が組まれているわけではありません。AWSによって、現実的なBCP対応やDR対策が見えてきたと感じています」

一方で、クラウド化に伴って、新たな情報セキュリティリスクも生まれる。従来のオンプレミスシステムは、インシデントの発生したシステムは通信を遮断するという対応が可能だった。しかしクラウドインフラでは、こうした対策が実施できない、意味がないケースが想定される。クラウドならではの情報セキュリティ対策や監視手法など、「新しいノウハウの蓄積が必要」(永井氏)だ。

永井氏は、基幹系システムのAWS移行は成功したので、他のオンプレミスにあるシステムもクラウド化を図りたいとしている。各研究室には、研究用のサーバが個々に運用されており、このクラウド(IaaS)化を検討していきたい意向だ。

「総じて、これからのIT部門はシステムやライセンスを保有することから、サービスを利用するというクラウドの発想に切り替えるべきです。今後は、移行したシステムやサービスを軸にして、あらゆる業務改善を継続的に進めていきます」(永井氏)

この移行事例のポイント

- 西日本で大きな自然災害が続いたことを機に、BCP対応/DR対策の強化を検討。大学敷地内のデータセンターでは、物理的対策にコストがかかるため、クラウド活用が現実解となる。「保有」ではなく「利用」という発想の切り替えが必要。

- 全面的なITシステムのクラウド化のために、AWS(IaaS)のみならず、G Suite、サイボウズ ガルーン(SaaS)、サイボウズ kintone(PaaS)を活用。全てをIaaSに移すのではなく、適材適所でクラウドサービスを使い分ける。

- これらは密接に連携していて、4つのプロジェクトを同時に進行したため、設計会議に膨大な時間を要した。コストや時間の制限があってできなかったのかもしれないが、疎結合化あるいはマイクロサービス化も含めた移行というやり方が、このようなケースでは有効なのではないだろうか。

特集:百花繚乱。令和のクラウド移行〜事例で分かる移行の神髄〜

時は令和。クラウド移行は企業の“花”。雲の上で咲き乱れる花は何色か?どんな実を結ぶのか? 徒花としないためにすべきことは? 多数の事例取材から企業ごとの移行プロジェクトの特色、移行の普遍的なポイントを抽出します。

関連記事

クラウド移行に「コスト削減」ばかりを求めてはいけない理由〜経営層に贈る言葉〜

クラウド移行に「コスト削減」ばかりを求めてはいけない理由〜経営層に贈る言葉〜

ビジネスに一層のスピードと柔軟性が求められている今、それを支えるインフラとしてクラウドを検討することはもはや当たり前になっている。既存システムのクラウド移行を支援するベンダーも複数存在し、クラウド活用のハードルも下がってきた。だが使いやすくなったことと、クラウドの効果を獲得することは、また別の話だ。ではなぜクラウド移行でメリットを享受できない例が多いのか。その真因を探った。 既存システムのクラウド移行、考えるべき2つのポイント

既存システムのクラウド移行、考えるべき2つのポイント

コスト削減、運用負荷低減という「目前の課題」解消だけに、視野が閉じてしまいがちなクラウド移行。その現状に見る、日本企業とSIerの課題とは。 変わる「リフト&シフト」の意味――既存システムのクラウド移行、成功のポイント

変わる「リフト&シフト」の意味――既存システムのクラウド移行、成功のポイント

AI、IoT、データ分析など、ITを活用して新しいビジネスに取り組む企業が増えている。その実践基盤として不可欠となるクラウドだが、デジタル変革に真に生かすためにはどのようなポイントを押さえておけばよいのだろうか。クラウド移行やサービス選定の考え方をアクセンチュアに聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

京都大学 情報環境機構 IT企画室 教授 IT企画室長 永井靖浩氏

京都大学 情報環境機構 IT企画室 教授 IT企画室長 永井靖浩氏