「IT部門は、業務部門にもっと寄り添っていくべきだ」――マイクロフォーカスエンタープライズ:「Micro Focus Robotic Process Automation」を発表

RPAの企業導入が急速に進む一方で、“野良ロボット”問題をはじめ、RPAの成果を安全に引き出すための管理機能やノウハウに注目が集まるなど、国内におけるRPA活用は次のフェーズに入りつつあるようだ。そうした中、後発として国内に投入された「Micro Focus Robotic Process Automation」はどのような狙いと特長を持つのか――Micro Focus 最高製品責任者 トム・ゴーギャン(Tom Goguen)氏に話を聞いた。

RPAの利便性をどう安全・効果的に享受するか

RPA(Robotic Process Automation)が企業導入数を急速に伸ばし続けている。矢野経済研究所が2019年2月に発表した「RPA市場規模推移」では、2018年度の国内RPA市場規模(事業者売上高ベース)は、前年度比134.8%増の418億円と予測。この傾向はグローバルも同様であり、Gartnerが2018年10月に発表した調査でも、「ロボティックプロセス自動化ソフトウェア市場が2022年にかけて対前年比41%で増加する」と見込んでいる(※)。

※Forecast Snapshot: Robotic Process Automation, Worldwide, 2018 Update

背景として、ビジネス展開に一層のスピード、効率、確実性が求められるDX(デジタルトランスフォーメーション)トレンドの高まりや、日本国内における「働き方改革」「人手不足」といった問題があるのは周知の通りだ。だが日本企業においては、業務部門主導の導入が目立つことや、各種業務システムへの「フォーム入力」「転記」といった単純作業に適用されるケースが多いことから、“使いやすいシステムを望む業務部門”の期待になかなか応えてこられなかった、情シス/IT部門への不満もあるのではないかと指摘されている。

ただ、その急速な浸透に伴い、ロボットを適切に管理・運用できず、ビジネスに多大なリスクを抱えてしまう“野良ロボット問題”などが噴出。多くの企業がその課題解決に頭を悩ませている他、IT部門がその管理責任を問われているケースも目立つ。ここ数年で提供ベンダーも複数登場し、それぞれが導入のしやすさのみならず管理性の高さをあらためて打ち出すなど、国内におけるRPAトレンドは、より適切な活用に向けた第二フェーズに入りつつあると言えるだろう。

そうした中、2019年8月6日、マイクロフォーカスエンタープライズが「Micro Focus Robotic Process Automation」(以下 Micro Focus RPA)を日本で提供開始するという。国内市場では後発となる同社では、どのような訴求を考えているのか。今回来日したMicro Focus最高製品責任者(Chief Product Officer)、トム・ゴーギャン(Tom Goguen)氏に話を聞いた。

IT部門が使い慣れたツールで、業務部門にRPAを提供

周知の通り、マイクロフォーカスエンタープライズは2016年9月にHewlett Packard Enterpriseが分離したソフトウェア事業と合併し、2017年9月に発足した会社だ。前身のMicro Focusは1976年の設立以来、COBOLコンパイラや開発支援ツールの開発・提供を主軸としていたが、この買収により製品ポートフォリオを拡大。アプリケーションデリバリ管理、IT運用管理、セキュリティなど、エンタープライズでのシステム開発・運用に求められる一連の製品を包括的に提供している。今回発表した「Micro Focus RPA」もそうした“出自”を生かした製品となっている。

「われわれは包括的に製品を提供していますが、中でもIT運用自動化ツールと機能テスト自動化ツールは、グローバルで高い評価を獲得してきました。具体的には元HPEの運用自動化ツール『Operations Orchestration』(OO)と、機能テスト自動化ツール『Unified Functional Testing』(UFT)です。これらはすでに多数の企業のIT部門で活用されていますが、そうした企業がRPAの活用に乗り出せるよう、両製品の機能を組み合わせてRPAに最適化したのです」

UFTはGUI/APIアプリケーションの機能テスト自動化ツールだ。Webアプリケーション、モバイルアプリケーションを問わず、アプリケーションに対するテストスクリプトの管理、実行、テストログ、不具合の収集などを自動化できる。この機能を、業務システムにおける入力・転記作業など、各種作業の自動化に適用した。

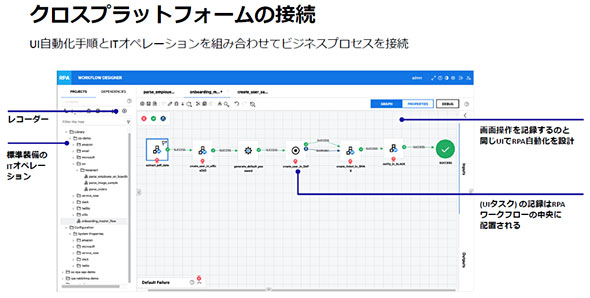

ただ、各種作業を自動化しただけでは「ピンポイントの自動化」となり、エンドユーザー個々人のデスクトップ内作業の自動化にとどまってしまう。そこで、ランブックオートメーション機能で定評のあるOOと連携。GUI上で自動化した各種作業をつなぎワークフローを容易に作成できる機能を活用することで、まさしく“一連のプロセスの自動化”を実現した。これにロボットへの命令処理ファイル、通信データなどの暗号化やアクセス制限などRPAに求められるセキュリティ機能を組み合わせ、RPAとして最適化した形だ。

「前述のように、弊社の顧客企業はすでにUFTとOOを活用しています。IT部門にとってはMicro Focus RPAという“新しくも使い慣れたツール”を使って、業務部門にRPAをサービスとして提供できるようになるのです」

IT部門に対する“積年の期待”にどう応えるか――「Micro Focus RPA、3つの特長」

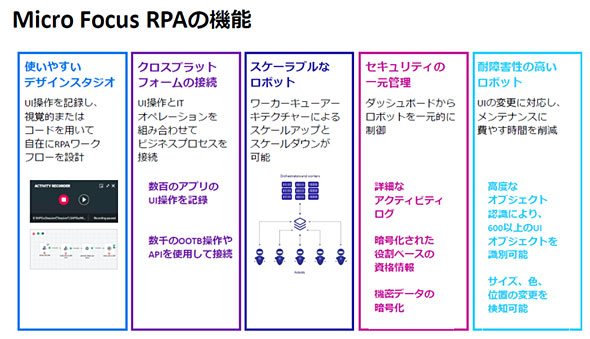

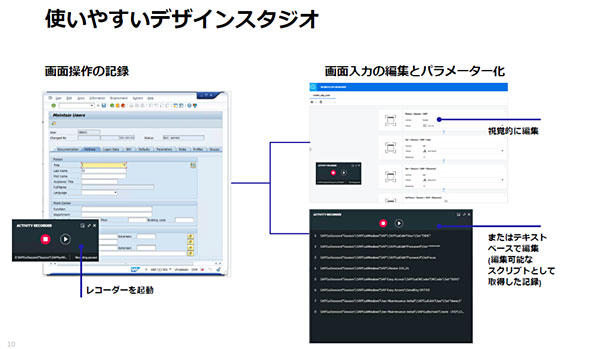

Micro Focus RPAには大きく3つの特長がある。1つは「デザインスタジオ」。UFTとOO由来の機能により、ユーザーは直観的なデザインインタフェースを使って、スクリーンアクションを簡単に記録可能。ビジュアル、コードを問わず高度なRPAワークフローを設計できる。

2つ目は「クロスプラットフォーム接続」。「UIを使って人が行ってきた作業を自動化した作業」と「システムが行う作業」を組み合わせるなど、新旧のアプリケーションを交えたビジネスプロセスを柔軟に設計できる。

3つ目は「拡張可能なロボット」。ワークロードの変化に応じてロボットを増減できるため、自動化する業務の規模に合わせて一度に数百〜数千規模でロボットを稼働させることが可能だ。この他、各ロボットの詳細なアクティビティログ、暗号化された役割ベースの資格情報、暗号化した機密データなどを一元管理できるダッシュボードを装備しセキュリティにも配慮。

また、作業を自動化する上で、「対象システムのUIが変わったためにロボットが動作不良を起こす」というケースも多いが、Micro Focus RPAはオブジェクト認識技術によってシステムUIの変更を検知。必要に応じて自動的に調整を行い、ロボットのメンテナンスの手間を省く機能も搭載しているという。

「各種作業の自動化と、それらをつないだ一連のワークフローをGUIで容易に設定できることもそうですが、ダッシュボードで全てを一元管理し、常に状況をモニターできる点が重要です。これにより、IT部門は、業務部門のリクエストに応じてRPAロボットを迅速に開発・提供できる他、企業としてのITガバナンスも守ることができます。RPAのアクティビティログもビジュアルに分析できるため、それを業務部門が使ってプロセス改善に役立てたり、IT部門とのコミュニケーション素材としたりすることもできるのです」

なお、あらかじめ設定された自動化シナリオの中からユーザー自身で必要なものを選び、組み合わせることで、容易に作業を自動化できる「セルフサービスRPAポータル」も提供する。いわば、事前設定シナリオという形で「ロボットの開発標準」を設定しておき、その範囲内でロボットを作ってもらうという、業務部門にとっての利便性とITガバナンスの両立に寄与する機能だ。

業務部門主導で導入する場合、管理者不在となって野良ロボットが発生し、「どのようなロボットがどれだけあるのか現状把握が難しい」「ロボットに設定した作業内容が属人化しておりメンテナンスできない」といった問題も多数生じている。もちろん業務部門主導で適切に管理できれば問題はないが、万一の動作不良やビジネス遅滞を考えれば、こうしたIT部門主導のアプローチは、自社を守るだけではなく、RPAの成果を安全にスケールさせる――すなわち、業務部門から寄せられ続けてきた“積年の期待”に応える上で有効といえるのではないだろうか。

ゴーギャン氏は、DXトレンドの中で求められるIT部門の役割について、次のようにコメントする。

「DXは既存のビジネスモデルそのものを見直し、(テクノロジーの力を使って)新たな価値を顧客に届ける取り組みです。そのためにIT部門がやらなければならないことはたくさんあります。ビジネスプロセスの自動化もそのうちの一つですが、今後、IT部門は変革を担う組織にもっと寄り添っていかなければなりません。IT部門は彼らの要求にオンデマンドで応えるサービス提供者になっていくべきだと思うのです。われわれもMicro Focus RPAを含めて、それを支援できる製品を開発・提供することで、IT部門の役割変革と顧客企業のビジネス変革を支援していきたいと考えています」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Micro Focus最高製品責任者(Chief Product Officer) トム・ゴーギャン(Tom Goguen)氏

Micro Focus最高製品責任者(Chief Product Officer) トム・ゴーギャン(Tom Goguen)氏