シスコがあらためて社会レベルの取り組みを強調、カギはセグメントルーティングと製品間の連携の進展?:5Gも大きなきっかけに

シスコシステムズは2019年10月8日、新会計年度の事業戦略発表会を実施した。同社は、5G関連をはじめとする製品面の進化もあり、あらためて社会レベルの課題解決を支援するITベンダーとしての取り組みを強めようとしている。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

シスコシステムズ(以下、シスコ)は2019年10月8日、新会計年度の事業戦略発表会を実施した。同社は、後述する製品面の進化もあり、あらためて社会レベルの課題解決を支援するITベンダーとしての取り組みを強めようとしている。

例えば5Gでは、セグメントルーティングなどのモバイルネットワークバックボーン、あるいはコアに関連して、楽天、ソフトバンクに続き、KDDI、NTTドコモとのビジネスを獲得したという。5Gの社会的インパクトを考えると、これは単なるサービスプロバイダー向け事業を超えたものになると、シスコシステムズ副社長で情報通信産業事業統括の中川いち朗氏は話した。

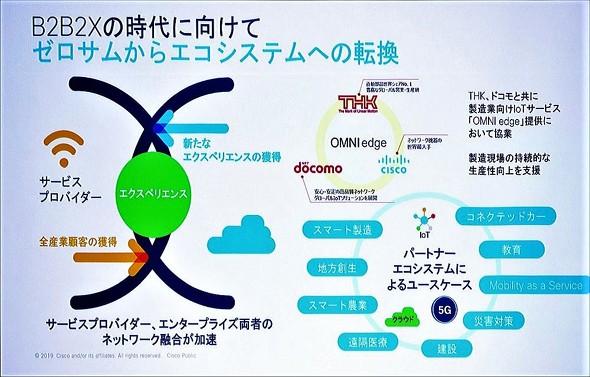

「(4Gまでのモバイル通信サービスは)B2Cが対象で、一定の市場拡大が終わると頭打ちとなるゼロサムゲームだった。一方5Gでは、サービスを利用するのは企業。B2B、B2B2Xを通じ、企業のデジタルトランスフォーメーションのためのプラットフォームとなる」

通信事業者と企業ネットワークの融合も考えられ、シスコはさまざまなユースケースの開拓とエコシステムの構築を進めていくという。中川氏は例として、NTTドコモ、THKとの協業により開発した製造業向け予兆検知サービス「OMNIedge」を挙げた。

これまでのシスコによる社会レベルの取り組みと、どう違うのか

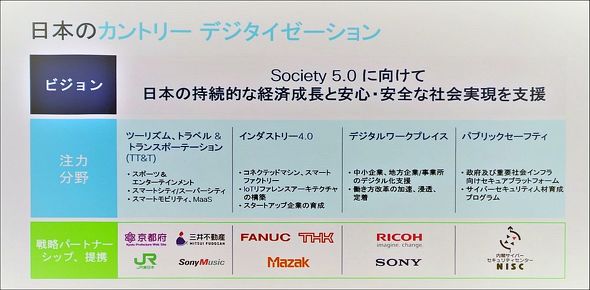

上記の5G関連を含めたより包括的な取り組みとして、シスコは今回、「カントリーデジタイゼーション」を発表した。

シスコが各国で進めている「Country Digitization Acceleration」の日本版で、図のように、「ツーリズム、トラベル&トランスポーテーション」「インダストリー4.0」「デジタルワークスペース」「パブリックセーフティ」の4つに分けて、デジタル化による国レベルの課題解決や、経済成長への支援を提供するという。

図にロゴで示されている具体的な例は、単なるパートナーシップや単発の実証実験を並べただけのようにも見える。だが代表執行役員会長の鈴木和洋氏は、背後でAutomotive Edge Computing Consortium(AECC)やスーパーシティ構想、日米経済協議会などを通じ、規制緩和の促進を含む活動を行っているという。

とはいえ、シスコは以前から、国・社会レベルを含む取り組みを進めてきた。今回はいままでとどう違うのか。

相違点として考えられることは4つある。

1つ目はセグメントルーティング。理屈上はこの技術を通じ、ユーザーニーズを容易に反映できる仕組みに基づいて、通信事業者のサービスと企業のネットワークの連携が図れる。セグメントルーティングが今後どこまで使われるようになるかは未知数だが、既に5G関連でシスコのセグメントルーティング対応製品が採用され始めていることは、同社がこの技術を活用したソリューションを推進する上でプラス材料になる。

2つ目は、シスコがこれまで弱かった中堅中小企業向け市場で、同社の製品やソリューションが広がり始めていることだ。

「Cisco Meraki」に加え、宅内PBXを不要とするKDDIのクラウド電話サービス「Cisco Webex Calling」など、マネージド型のソリューションが増えている。今後は中堅中小企業に対し、前出の「OMNIedge」のような機械学習/AI系サービスを、パートナーとの協業の上でさらに拡大していける可能性がある。「カントリーデジタイゼーション」における項目の1つである「インダストリー4.0」は、中堅中小企業における熟練技術者の定年退職という問題への対応を含んでいる。

3つ目としては、シスコのネットワーク製品・ソリューションにおける変化がある。

以前のシスコによる同様な取り組みでは、用途や目的に応じ、同社のネットワークハードウェアを固定的な構成で、他社の製品と組み合わせるにとどまっていたきらいがある。

現在も同社はハードウェアビジネスを重視しているが、最近ではソフトウェア機能がより前面に出てきており、これによってより柔軟な構成が考えられるようになってきた。SDNやSD-WANでは、必ずしも全てをシスコのハードウェアで固める必要はない。例えばパブリッククラウドには仮想ルーターを導入し、VPNを構成することもできる。また、SDN/SD-WANにより、ネットワークの論理的な分離や構成変更が機動的にできるようになり、多様な参加組織が関わる場合には特にメリットがある。

4つ目は、セキュリティ製品・ソリューションの広がりにある。シスコのセキュリティ製品は、ネットワーク製品と組み合わせるものもあるが、「Cisco Umbrella」のように、サービスとしてあらゆる場所のユーザー、端末を保護できるものがある。IoT/スマートシティのように、端末の場所を固定しきれない場合にも、適用しやすい。

ネットワーク、セキュリティなど、マルチドメイン連携が進む

社会レベルの取り組みに限らず、今後におけるシスコのビジネス全般に影響を与えると考えられるのが、製品間、製品分野間の連携だ。

例えばデーセンターSDNである「Cisco ACI」、キャンパスネットワーク(LAN)のSDNといえる「Cisco SD-Access」、そしてSD-WANの「Cisco SD-WAN」は、相互の連携が進行中だ。これが実現すると、データセンター、LAN、WAN、クラウド/エッジ/IoTまで、ネットワーク構成およびネットワークアクセスを単一のポリシーの下で一元管理できるようになる。

さらにこれらのネットワーク製品と、セキュリティの統合も進みつつある。クラウド、IoT、社会インフラを含め、ITの新たな取り組みではセキュリティが必ずといっていいほど課題になる。シスコはネットワークとセキュリティを統合的に、手離れの良い形で提供できるベンダーになろうとしている。

こうしたマルチドメインの連携が、シスコの強みをさらに増すと、代表執行役員社長のデイヴ・ウェスト氏は主張する。

「(企業や公共機関の)CIO(最高情報責任者)が抱える最大の悩みは、ITがあまりにも複雑になってしまったことだ。この複雑性という課題を解決できること、これがシスコの最も輝く部分だ」(ウェスト氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.