災害時も衛星経由で医療データを復元「かかる時間はたった9秒」 NICTらが開発:量子コンピュータでも解読困難な認証機構

NICTなどのチームは、電子カルテデータの安全なバックアップと、医療機関の間での相互参照や災害時の迅速なデータ復元が可能なシステムを開発した。衛星を経由し、9秒でデータを復元でき、認証の安全性を量子コンピュータでも解読困難なレベルまで上げた。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

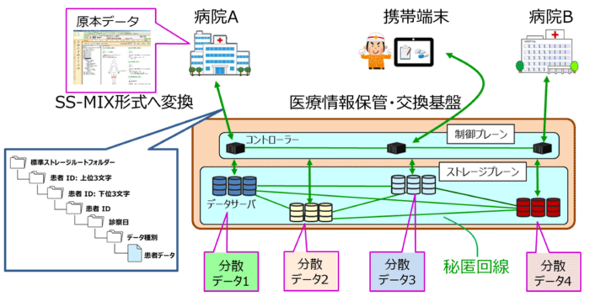

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)や高知県・高知市病院企業団立高知医療センターなどのチームは2019年12月12日、電子カルテデータの安全なバックアップと、医療機関の間での相互参照や災害時の迅速なデータ復元が可能なシステム「H-LINCOS」(Healthcare long-term integrity and confidentiality protection system)を開発したと発表した。秘密分散技術と秘匿通信技術を組み合わせた。

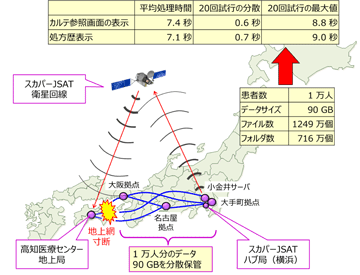

H-LINCOSは、高知医療センターと、NICTの超高速研究開発ネットワークテストベッド「JGN」上の大阪、名古屋、東京都の大手町、東京都小金井市のアクセスポイントを結ぶ800キロ圏のネットワーク上に実装した。

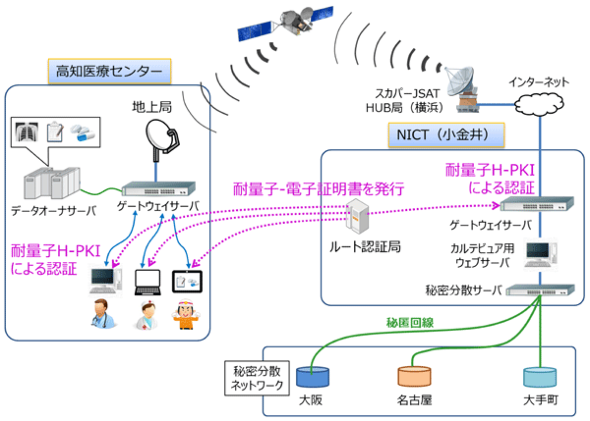

アクセス制御には、医師や看護師、薬剤師、救急救命士といった保健医療分野に関する26種の国家資格に基づいた権限管理とセキュアなユーザー認証を採用した。厚生労働省が推奨している「保健医療用の公開鍵認証基盤」(H-PKI:Healthcare Public Key Infrastructure)を踏襲し、さらに、耐量子公開鍵認証方式を新たに組み込んで、認証の安全性を量子コンピュータでも解読困難なレベルまで上げたとしている。

南海トラフ地震などの災害を想定した実証実験

NICTは、開発したシステムを用いて、南海トラフ地震などの災害を想定した実証実験も実施した。大阪、名古屋、大手町のデータサーバに分散保管した1万人分の電子カルテデータを、小金井のサーバに復元し、高知医療センターの端末まで伝送するという処理。具体的な内容は次の通り。

データ容量が90GBの電子カルテの模擬データを用意し、これをデータ交換標準規格に準拠した保管用データ(SS-MIXデータ)に変換して分散保管した。この保管方式なら一部のサーバが破損しても、残ったサーバからデータを復元できる。ただし、ある程度の分散データがそろわないとデータを復元できないため、データの機密性も高められる。

そして、災害によって四国エリアの光ファイバー網が寸断されたと想定して、大阪、名古屋、大手町のデータサーバのうち2つから処方履歴やアレルギー情報などの項目を小金井のサーバに復元した。これを、衛星回線を使って高知医療センターの端末に伝送した。

「情報理論的安全性を保証できる」

秘匿通信回線は、事前に手渡しで配布した物理乱数を種鍵とする共通鍵暗号によって構成した。耐量子公開鍵認証方式には、現在米国立標準技術研究所(NIST)が進めている標準化プロセスの中で有望と期待されている7つの方式を選択した。

ルート証明書を発行するための2方式、鍵交換のための2方式、電子署名のための3方式を組み合わせて、全部で12種類の暗号ツールセットを用意し、これらをネットワーク標準のTLS(Transport Layer Security)に準拠する形で実装した。NICTは「全ての暗号ツールセットが100〜250ミリ秒程度の処理時間で正常動作することを確認した」としている。NICTによると、この処理時間は既存のTLS方式の約10倍程度だが、十分に実用的な性能だという。なお今回の実証実験では、最も高速で動作する暗号ツールセットをアクセス認証に用いた。

一方、高知医療センターと小金井のアクセスポイントには、NECの回線暗号の送受信装置を設置して、データリンク層で暗号化した。これとは別に大手町と小金井を含む東京100キロ圏では、量子暗号ネットワークで秘密分散保管できるようにした。このシステムは、どんな計算機でも解読できない「情報理論的安全性」を保証できるという。

想定被災地にある端末で、患者の処方履歴やアレルギー情報などの医療データ項目を検索したところ、検索開始から9秒以内で端末上に復元できた。NICTによると、救急処置に必要な情報を入手する時間的猶予は15秒程度。今回の結果はその要求に応えられることを示している。なお、地上のネットワークが使える平常時は、電子カルテデータをSS-MIXデータとして保管することで、医療機関の間で相互参照を可能にしている。

「電子カルテがサーバごと流される」という課題を解決

災害時には、診療・治療するために、患者の氏名や住所、生年月日と投薬、アレルギー情報など必要最小限の項目だけでも迅速に復元する必要がある。2011年に発生した東日本大震災では、多くの医療機関が被災し、電子カルテもサーバごと流されてしまったことから、電子カルテなどの重要な医療データを遠隔地にバックアップしておく必要性が強く認識された。ただし、電子カルテデータは究極の個人情報であり、適切な暗号技術を用いて安全にバックアップする必要がある。

一方、電子カルテデータを複数の医療機関の間で相互参照できれば、検査や投薬の重複防止に加え、新しい医療技術の開発などにもつながる。しかしこれまでは、電子カルテデータのセキュアなバックアップと医療機関間での相互参照、災害時に必要な医療データ項目の迅速な復元といった要件を全て満たすシステムは存在しなかった。

関連記事

量子コンピュータ時代到来後に備え、今から耐量子コンピュータ暗号を開発する理由

量子コンピュータ時代到来後に備え、今から耐量子コンピュータ暗号を開発する理由

DigiCertは2018年1月31日に開催した年次カンファレンスにおいて、Microsoft Researchらと共に進めている耐量子コンピュータ暗号研究の背景と状況を紹介した。 量子暗号でサーバ室へも「顔パス」? 秘匿性の高い認証システムを開発

量子暗号でサーバ室へも「顔パス」? 秘匿性の高い認証システムを開発

NICTとNECは高い秘匿性と可用性を持った顔認証システムを共同で開発した。「量子暗号」と「(k,n)しきい値秘密分散」を用いた。実証実験によって技術検証は完了したという。 全国の病院の診療データを一元管理、日立が国立病院機構のデータ集積基盤を構築

全国の病院の診療データを一元管理、日立が国立病院機構のデータ集積基盤を構築

日立製作所が、国立病院機構の「国立病院機構 診療情報集積基盤」のデータ集積基盤を構築。個別の電子カルテデータを統一フォーマットで一元管理し、データ分析しやすく整備することで、今後の医療の質の向上につなげる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.