コロナ禍でも出社マストなシステム運用現場/NOC、フルリモート化への解決策とは:ITの現場なのにリモートワークができない3つの要因

ITの現場なのにリモートワークができないシステム運用現場/NOC。フルリモート化への解決策とは何かを考察する。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

2020年4月の緊急事態宣言発令以降、働き方に大きな変化が起きている。テレワーク(リモートワーク)、在宅勤務を導入し、感染予防に努めながら事業を進める企業も多いだろう。

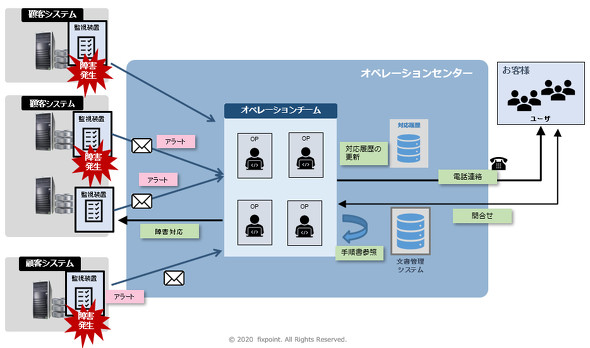

一方で、諸事情により、リモートワークがかなわない業務も存在する。その一つがシステムの運用管理業務だ。特に、サーバ、ネットワークなどのICTシステムを監視、障害検知、障害対応を行うNOC(Network Operation Center)が挙げられる。

ITの現場であるにもかかわらず、なぜリモートワークを実現できないのか。現場が抱える課題とフルリモート化に向けた解決策を紹介する。

リモートワークができない3つの要因

現在のNOC業務は出社することが前提だ。大きく3つの要因がある。

- メールと電話での顧客対応を主にしており、特に障害時には電話対応が必須で、NOC固定の番号から発信する必要がある

- 管理対象システムへのアクセスがNOCからしかできない

- 運用管理状況のリアルタイム共有が紙やホワイトボードなど、センター内でしかアクセスできない

セキュリティ観点の懸念から、過去の積み重ねで成り立つ業務フローを変更できないことが主なリモートワークの障壁となっている。

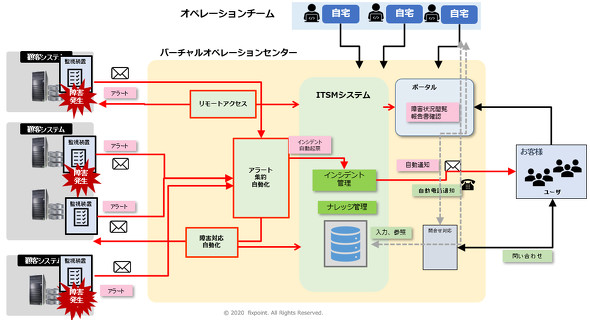

コロナ禍で求められるのは、NOC業務をどんな場所からでも遂行でき、その内容がリアルタイムに共有され、環境の変化に合わせて、素早く柔軟に業務を変更できるような、いわば「バーチャルNOC」だ。

「バーチャルNOC」で出社ゼロを可能に

バーチャルNOC構築での基本は、オンプレミスで構築される現状の仕組みを、全てクラウドに移行することだ。昨今は各種クラウドサービスが充実しているため、それらを組み合わせてバーチャルNOCを構築していく。

まず運用管理状況の共有など共通基盤のシステムとしてIT Service Management(ITSM)システムを選択する。ITSMシステムに運用管理状況に必要な情報をまとめていくのだ。電話はクラウド型PBXに移行し、オフィスでしか対応できなかった電話を、場所を問わず架電、受電するようにする。現行の電話番号をそのまま移行できるクラウド型PBXもあるため、要望に合わせて各社のサービスを比較検討したい。

監視システムからのアラートをフィルタリング、集約するサービスで受け付け、ノード単位、システム単位、ネットワーク単位、データセンター単位など必要な単位で集約、メンテナンス情報と比較した静観などのフィルタリングを行い、対応が必要なものをITSMにチケット起票する。

サービスの正常性確認や障害対応はリモートアクセスの仕組みを利用し、セキュアに管理対象へリモート接続し対応する。対応した履歴は全て管理される仕組みを選択し、ITSMシステムと連動させる。サービスの正常性確認や障害対応で繰り返し同じ対応を行っている内容については自動化。アラートをフィルタリング、集約するサービスから自動で対応できるようにするとともに、対応履歴はITSMシステムと連動させる。

顧客とのやりとりも電話での対応が少なくなるように、自動でメールを返信したり、架電したりする仕組みを導入する。

そしてITSMシステムと連動したポータルを用意する。顧客はポータル上でシステムの稼働状況、障害対応状況などをリアルタイムで確認したり、報告書を確認したりできるようになるため、電話での対応よりも利便性が向上するだろう。

コロナ禍をチャンスに、従来課題まで同時解決へ

そもそもコロナ禍以前から、NOCやシステム運用の現場には多くの課題があった。

管理対象の増加によってシステム運用業務が右肩上がりで増えているにもかかわらず、多くの企業が人手不足で新しい人を雇えない。結果、一人当たりの作業負荷が大きくなり、それに耐えられず人が辞めてしまい、さらに人が足りなくなるという悪循環に陥ってしまうのだ。誰でも作業をスムーズに行えるよう業務を標準化できたらいいが、作業が属人化されているため「○○さんでないとやり方が分からない」といった事態が多い。ユーザー部門からは、「もっと柔軟に新しいシステムを受け入れてほしい」と言われても、そう簡単に課題を解決できないNOCやシステム運用の現場もきっと多いはずだ。

コロナ禍により、多くの企業が変わらざるを得ない状況に直面している。今はこれを前向きに捉え、これまで解決できなかった課題をクリアするチャンスだと思考転換してみてはいかがだろうか。

これまでリモートワークが難しかったNOCでは、バーチャルNOCの構築により、社員の出社ゼロを実現できるだろう。構築タイミングで、現状の業務を調査、分析できるため、これまで属人化されていた作業を洗い出し、「○○さんでないとやり方が分からない」を標準化することができる。

またバーチャルNOCの構築により、今まで人で対応していたアラートの確認、集約、フィルタリング、インシデント登録、メール、電話が自動化されるため、一人一人の作業負荷が減少する。繰り返しの作業が自動化されるため、同じ人数で管理できるシステム数が飛躍的に向上するはずだ。

改革が進まない……。解決策は「人ではなく環境に働き掛ける」

出社ゼロとともに、これまで解決が難しかった現場の課題までクリアにするのがバーチャルNOC構築なのだが、管理職が移行を進めようとすればするほど、現場が受け身に見えてくることがある。例えば属人化される作業を洗い出す際に、なぜこの手順なのか、改善するところがないか、プロセスについてもっと省略できるところがないかと現場に聞いても、「分かりません」しか回答が来ないことがあるという。

その場合、「重要性の認識が低く自分事で考えていないのではないか」「自分たちの仕事がなくなることを恐れているんじゃないか」など、管理職が現場に意識が足りないように感じ、移行をためらうケースがある。このような場合、どのような解決方法があるのか。

仕事柄、筆者は顧客やパートナー企業に、システム運用やNOCにおける課題と解決策についてコンサルティングや講演を行う機会が多い。現場のコミュニケーションを増やし、意識を変えていこうと努力する管理職が多いが、うまくいかずに悩んでいる。

解決方法は1つ。「人ではなく環境に働き掛ける」ことだ。運用の現場は今まで同じことを間違えずに繰り返すことを求められてきた。そのため、それをいきなり「変えろ」といわれても何をしていいか分からないのが実情だ。現場に対して「われわれはこういうことをやっていくんだ」「こういうことを改革していくんだ」「こうするんだ」と熱心に言葉を尽くしても、時間は限られているし、人の行動を変えるのは難しい。

気持ちもコミュニケーションも、もちろん大切。しかし、人ではなく環境に働き掛け、「自分たちが行きたい方向に自然と人が流れるような環境を、どう作っていくのか」が肝心だ。

構造を変えるには

では、具体的にどのように進めるのかを説明していこう。まず、現在課題を生んでいる“構造”を変える。リモートワークが難しいとされるシステム運用現場やNOCにおいてこれまでは、決められた業務内容を維持することが求められた。一度導入したシステムには変更が少なく、導入時の運用フローや手順をきちんと守ることを必要とされたのだ。現在は柔軟にシステムを受け入れ、システムの変化も多々あるが、サービスレベルを維持し、効率化を推進することに目的が変化している。

目的の変化を前提に、これまでのシステム導入の流れを見ると、システムが出来上がった後に運用設計があることで、システムに対して運用サイドからの要望を取り入れる機会がない。

開発の都合でシステムがバラバラになってしまい、それぞれ個別運用を行わなければならない状況が発生しているのだ。運用業務を共通化したり、セキュリティ、人を融通させたりすることも難しくなっている。運用設計が最後に来ることで、運用の自由度が非常に低くなっているのだ。

現在の悪循環な構造を打ち崩して変えるためには、開発プロセスから運用の技術者が入り、要件定義から行う、運用最適化を考慮したプロセス作りが必須である。今まではシステムの要件定義というと、システム開発のための要件定義だったが、運用の要件定義も同時に行うイメージだ。

運用において共通の基盤を持つ企業が多いので、その共通基盤に合う標準的な仕様を幾つか準備し、「今回のシステムはこれが合うね」みたいな感じで選択していく。「そこに当てはまらないよ」となれば、個別に運用の要件定義をしていく。その要件から運用の設計を行って、開発が進んでいる中で運用業務を構築するステップを踏む。こうすることで、システム開発時に、運用サイドから「システムをこうしてほしい」とリクエストでき、ちゃんと柔軟に受け入れる準備期間が持てる。システム導入の流れの構造を変えることで、運用の課題を解決しやすくなるのだ。

ニューノーマルなシステム運用、NOCとは

本稿では、既存の仕組みの上ではリモートワークが難しい運用業務、特にNOCの実情について紹介した。

現状に課題を感じ「運用改革を進めよう」という思いがある方が多くいる。コロナ禍を機に、業界全体の課題であったヒューマン依存の古き体制に変化が訪れればよいと強く感じている。DX(デジタルトランスフォーメーション)、AI、自動運転、IoTなど、新しい技術・潮流で、今後ますますシステム運用現場は複雑化する見込みだ。それを見通して今、多くの企業が運用業務を見直し、出社ゼロを可能にすると同時に、人力依存の仕組みを変革し、ニューノーマル時代の新しい運用を作ることを願っている。

筆者紹介

三角正樹

株式会社フィックスポイント 代表取締役

1996年、新卒でCRC総合研究所(現・伊藤忠テクノソリューションズ)にITインフラ構築エンジニアとして入社。シリコンバレー勤務を経て、2003年に「株式会社フォースクーナー」を設立。数百社のシステム運用の監視などを行う中で、システム運用をヒューマンパワーで維持する体制に限界が来ていると痛感。システム運用自動化プラットフォームの開発をスタート。5年間試行錯誤を繰り返し、現在の「Kompira」が完成。2013年に株式会社フィックスポイントを立ち上げ、「次の自動化の世界を作る」をビジョンにシステム運用自動化の啓蒙と、多角的なサポートを行う。

関連記事

「リモートワーク」ITチートシート

「リモートワーク」ITチートシート

人気連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する@IT eBookシリーズ。リモートワークに役立つ情報をeBookにまとめてお送りする。 「フルスタック地獄で完全な自動化は難しい」 国立情報学研究所はクラウド運用効率化をどう進めている?

「フルスタック地獄で完全な自動化は難しい」 国立情報学研究所はクラウド運用効率化をどう進めている?

ますます複雑化するIT環境でどう運用管理の効率を高めていくか。2020年7月末に開かれた「Cloud Operator Days 2020」に登壇した国立情報学研究所のクラウド運用チームに所属する谷沢智史氏は、クラウド運用の効率化に向けてどう取り組んでいるか紹介した。 【リモートワーク自由自在】Windows 10 Wake On LAN(WoL)入門

【リモートワーク自由自在】Windows 10 Wake On LAN(WoL)入門

在宅勤務や遠隔地のサポートで、PCの電源をオンにしたいことがあるのではないだろうか。そのような場合、Wake On Lan(WoL)機能を利用するとよい。ただし、WoLを利用するには事前の準備が必要になる。WoLの仕組みと設定方法などを解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.