Microsoft TeamsをDXのハブに、ローコードツール連携など最新オススメ機能とは:特集:Microsoft & Windows最前線2021(3)

ニューノーマルな時代に向けたMicrosoft&Windowsテクノロジー活用の新たな道筋を探る本特集。企業のビジネス革新を支援し、エンドユーザーの利便性と生産性の向上に寄与するテクノロジーとはどのようなものか。第3弾は、「新たなコラボレーション環境がもたらすDX」を見ていく。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

「2カ月で2年分!」なんの話ですか?

「DX」という言葉。筆者の世代(44歳)の男性であれば、子供のころに憧れていた変形ロボットなどの「DX超合金」を連想しますよね。昨今よく見掛ける「DX」は、もちろん「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。「D」はDigitalの頭文字で分かるけど、Transformationの頭文字は「T」であって「X」は出てこないじゃないか! と、なかなか日本人としては正式名称とのセットは覚えにくいのではないかと思います。

2020年5月に開催されたMicrosoftのオンラインイベント「Microsoft Build 2020」の基調講演で、同社CEO(最高経営責任者)のサティア・ナデラ氏は「このわずか2カ月で2年分のDXが成し遂げられた」と語りました。

やはり新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響が大きいのでしょう。2カ月で2年分はすごいことですが、皆さまの所属組織でも2年分とは言わないまでも、少なからずDXを体感したのではないかと思います。その体感の多くはやはり「在宅勤務」ですよね。しかし、中にはテレワーク(リモートワーク)できる業務であるにもかかわらず、なかなか所属組織の対応が遅く、緊急事態宣言が出ている中、不安になりながら満員電車に揺られた人たちもいたでしょう。

この「2カ月で2年分」のDXを進めた企業と進められなかった企業は大きな差がついたと思いますし、進められなかった企業の従業員は自社に対して不信感を抱いたかもしれません。まさにコロナ禍は企業にとっても従業員にとっても試金石となったのではないでしょうか。ちなみに筆者は、2020年3月初旬から在宅勤務に切り替え、約8カ月間に出社したのは3回だけです。筆者の勤務先(AvePoint Japan)ではもともと社内システムのほとんどがクラウド化され、ファイルサーバも全廃されており、「Microsoft Teams」を中心に「Microsoft 365」の利活用が世界中のオフィス全体で定着していたので、素早く在宅勤務に対応できました。しかも、在宅勤務手当の支給などもあり従業員の満足度も高いです。

では、具体的にどのようなデジタルによる変革が起きたのでしょうか? 今後さらに起きるのでしょうか? 本稿ではMicrosoft 365、特にMicrosoft Teamsを中心に見ていきたいと思います。

Microsoft Teamsの躍進(DAUが1億1500万人を突破!)

そもそもMicrosoft Teamsとは何か? 最近のMicrosoftが伝えるメッセージには必ずと言っていいほど「ハブ」というキーワードが入っており、そのデジタルワークスペースのハブとなるのがMicrosoft Teamsです。Microsoft Teamsは、さまざまな業務をその中で完結させる可能性を秘めたツールということです。

具体的には、通話、オンライン会議、チャットがベースになります。コロナ禍で在宅勤務ニーズが急増する中、企業内の多くの従業員がそれぞれの自宅からチーム、部署、社内というさまざまな枠でコミュニケーションするにはMicrosoft Teamsが欠かせません。

また、双方向のコミュニケーションだけではなく、例えば経営層から従業員へメッセージを発信する場合や、顧客とのオンライン商談などもあります。こうしたオンライン会議やライブイベント、チャットでコミュニケーションする時代が否が応にも押し寄せ、それに対応せざるを得ないのが今の状況です。こうしたニーズもMicrosoft Teamsを含むMicrosoft 365で解決することができるのです。

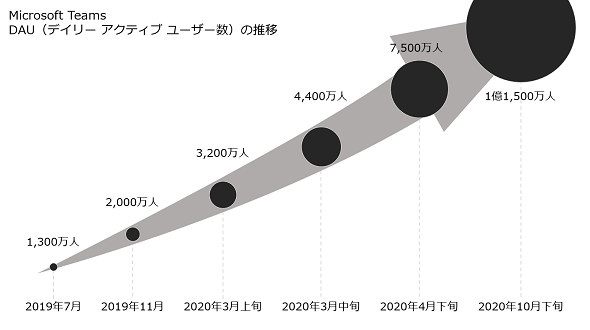

Microsoftの発表によると、2019年7月時点のMicrosoft TeamsのDAU(デイリーアクティブユーザー数)は1300万人を突破して、その時点で競合を追い抜いたことで話題となりました。しかし、そこからわずか1年強の2020年10月下旬で、DAUは10倍に増えました(詳細は下図参照)。

2020年10月下旬にはMicrosoft TeamsのDAU1億1500万人を超えた(出典:日本マイクロソフト《Microsoft Teamsのデイリーアクティブユーザー数が1億1,500万人を突破-Microsoft 365のコラボレーション時間の指標を新たに導入》)

2020年10月下旬にはMicrosoft TeamsのDAU1億1500万人を超えた(出典:日本マイクロソフト《Microsoft Teamsのデイリーアクティブユーザー数が1億1,500万人を突破-Microsoft 365のコラボレーション時間の指標を新たに導入》)それだけコロナ禍の影響でテレワークが世界的に進んだということでしょう。冒頭のサティア・ナデラ氏の「2カ月で2年分のDX」という話も納得です。この世界的なDAUの急増の中、Microsoft 365を導入しているのに、見えない何かにおびえながらいまだにMicrosoft Teamsを従業員に開放していない企業がいたとしたら……。これ以上は言いますまい。

コロナ禍でロードマップがビデオ通話、オンライン会議にシフト

さて、コロナ禍の影響はユーザー企業だけではなく、ITサービスを提供する側にも大きな変化をもたらしました。Microsoft Teamsもコロナ禍で開発ロードマップが大きく変更されたと聞いています。

具体的にはオンライン会議の機能を重要視し、開発ロードマップを早めているということです。それぐらいオンライン会議のニーズが急増しているということでしょう。

Microsoftによると、2020年4月の時点でMicrosoft Teamsを利用した1日当たりの会議時間は、全世界で27億分とのことです。すごすぎてぴんと来ませんが、1カ月前に比べて200%増といえば理解しやすいでしょう。これはコロナ禍でなければ社内の会議室で開催されていたであろう会議の他、在宅勤務によるコミュニケーションの鈍化を補完するために会議が増えたこと、これまで会議室が足りずに開催できなかった会議が、オンラインとなったことでスペースを心配することなく会議できたことなどによるものでしょう。

会議疲れの懸念

従業員が会議に費やす時間が増えてきた中、特に慣れない「オンライン会議」では新たな課題も出てきました。その一つが、オンライン会議による「会議疲れ」です。例えば、筆者の勤務先ではこれを解消すべく、世界中の従業員が集まり、有志でMicrosoft Teamsのオンライン会議上でヨガを実施したり、在宅勤務のTIPSを共有し合ったりしています。

Microsoft Teamsでは、例えばオンライン会議特有の疲労感の一因が参加者のカメラ映像が並ぶ「グリッドビュー」にあるのではということで、その解決策として参加者が講堂で一緒に座っているような表示になる「集合モード(トゥギャザーモード)」が実装されました。また、Microsoftはコロナ禍からのウェルビーイング(Well-being)に関する調査を行い、その結果を受け、今後「バーチャル通勤」「瞑想(めいそう)」といったウェルビーイングを向上させる機能を追加する予定とのことです。

- パンデミックから6カ月間のウェルビーイングに関する調査結果(Microsoft News Center)

DXの推進には企業の変革と同時に従業員のマインドセットの変革も必要

緊急事態宣言などを受け、企業は急にいやが応でもDXを進めざるを得なくなりました。Microsoft 365の需要も増え、また、Microsoft 365導入済みの企業でも、利用していなかったサービスを早急に展開したところもあったのではないでしょうか。もちろん、Microsoft 365だけでなく、さまざまなITツール/サービスも同様です。

しかし、これらITツール/サービスを従業員に「はい、どうぞ」と渡しただけでは済みません。何らかの形で利活用を促進し、定着させる施策が必要です。その一つが教育です。ただ、従業員のIT教育を、これまでの「マニュアル配布」「IT部門の問い合わせ対応」といった手法で進めてもなかなか浸透せず、利活用定着率は低迷したまま、DXもなかなか進まないといった企業もあると思います。特に、更新頻度の多いクラウドサービスでは、日々機能追加やUI変更があるため、マニュアル更新が追い付かずに破綻しかねません。そもそもIT部門は通常業務に加え、コロナ禍による在宅勤務対応などに追われており、ITツールの情報キャッチアップやスキルアップもままならず、「教える」どころではないかもしれません。

そうしたことからも、これまでの「従業員は(本業があるから)業務に必要なITサービスはIT部門に頼り切る受け身の姿勢」という考えを改め、「業務上利用が必須のITサービスは従業員も積極的に学ぶ」姿勢にマインドチェンジする必要があるでしょう。つまり、DXを進める上では企業の変革も必要ですが、同時に従業員のマインドセットも変わらなければいけないでしょう。

ITツールの利活用促進、定着に必須の「チャンピオンプログラム」

その取り組みを企業側からも促進させる一環として、「チャンピオンプログラム」は非常に有効です。チャンピオンプログラムは、企業内でもITツールに関心の高いユーザーやアーリーアダプター層などをえりすぐり、「チャンピオン」としてIT部門と一緒にスキルアップし、ベストプラクティスを模索していくという活動です。

チャンピオンは他の従業員に対してベストプラクティスを伝え、ITツールを利用できるようにします。このように社内にコミュニティーを形成することで、IT部門に依存せず、協力し合いながら企業内のITスキルやリテラシーを向上させることができます。もちろん、企業側はチャンピオンに相応のベネフィットを提供する必要があります。これらは夢物語ではなく、既に日本でも徐々に取り入れ、成功している企業も増えつつあります。MicrosoftもMicrosoft Teamsのチャンピオンプログラムに関するドキュメントを提供しているので、ぜひ参考にしてください。

Microsoft Teamsは「ハブ」として真価を発揮する

さて、Microsoft Teamsを企業に定着させるためには、その活用方法を知ると同時に、企業にフィットした使い方も模索しなければなりません。Microsoft Teamsは「チャットツール」「オンライン会議ツール」という認識は、正解でもあり不正解でもあります。

ベースとなる機能はチャットやオンライン会議であっても、冒頭で述べた通り、Microsoft Teamsの本質はデジタル上でのワークスペース「ハブ」です。極端な言い方をすれば「Microsoft Teamsで業務が完結する」ことも可能です。

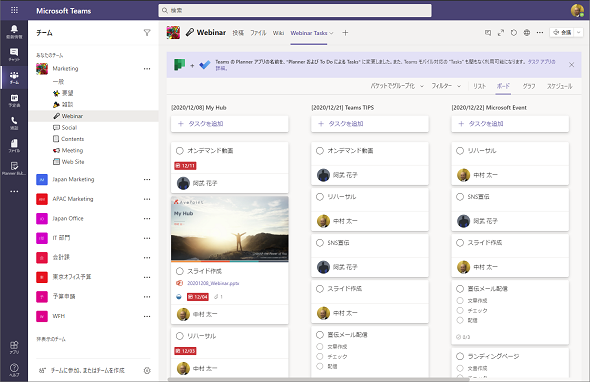

例えば、同じMicrosoft 365サービスの中でもカンバン形式でライトにタスク管理が行える「Microsoft Planner」を組み合わせることで、Microsoft Teams内でチームのタスクを管理できるようになります。

また、スマートな情報追跡サービスである「Microsoft Lists」を組み合わせれば、Microsoft Teams内で簡易な業務アプリを作成し利用できます。さらに要件次第では、「Microsoft Dataverse for Teams」を利用することで、Microsoft Teams内に限り、追加費用なしでノーコード/ローコードで業務アプリを作成できる「Power Apps」や、チャットbotを作成できる「Power Virtual Agents」も利用できます。もはやMicrosoft Teamsから離れずとも、多くのことが実現可能になっています。

Power AppsやPower Virtual Agentsに加え、同じくノーコード/ローコードでビジネスロジックを作成できる「Power Automate」や、BI(ビジネスインテリジェンス)を実現する「Power BI」、この4つのサービス群である「Power Platform」とMicrosoft Teamsを含むMicrosoft 365を組み合わせた活用こそが、DX成功の鍵を握るのではないかと筆者は考えています。Power Platformに関しては、後日掲載予定の中村亮太氏の記事で詳しく解説されるので、そちらを楽しみにしてください。

オンライン会議のコツ

在宅勤務/テレワークの急激なニーズの高まりを受け、読者の皆さんも多かれ少なかれオンライン会議の重要性に気が付いたことでしょう。商談でさえもオンラインで行われているのであれば、オンライン会議ならではのコツをつかむことは重要になってきます。

まず、見落としがちで実は大事なのは「機材」、特にマイクです。商談やプレゼンにおいて、聞き手のハートをガッチリとトークでつかまなければいけないときには、以前は顔と顔を合わせて自慢の声やリアクション、熱意で臨んでいたと思います。

それがオンライン会議での商談では通用しにくくなります。実際にオンライン会議での商談でうまくいかずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。まず、マイクの質が悪いと、いくらマイクに向かって自慢の声で熱く語っても、相手には聞き取りにくく、不快に感じるかもしれません。オンライン会議で声が聞き取りにくいのは、大きなストレスになります。また、スピーカーやイヤフォンの質が悪いと顧客の声が聞き取りにくく、何度も聞き返すことで相手の機嫌を損ねたり、聞き返しづらくて理解度が落ちたりする可能性もあります。

リアクションや熱意が顔に表れていても、カメラの質が悪ければこれも相手には伝わりません。カメラの角度によっても印象は変わるので、位置を試行錯誤する必要があるでしょう。また、自宅のネットワーク回線の質が悪くてトラブルばかり起こしていても印象が悪くなります。

このように、今までになかった大事な点がオンラインにはあります。弊社でも営業や顧客と会話する機会の多い従業員は機材に投資していました。社内勉強会では自分の機材を紹介し合うようなこともありました。せっかくのビジネスチャンスを自分の腕以外のことで失うのでは、悔やんでも悔やみ切れません

よね。また、会社にとっても大きな機会損失となるでしょう。

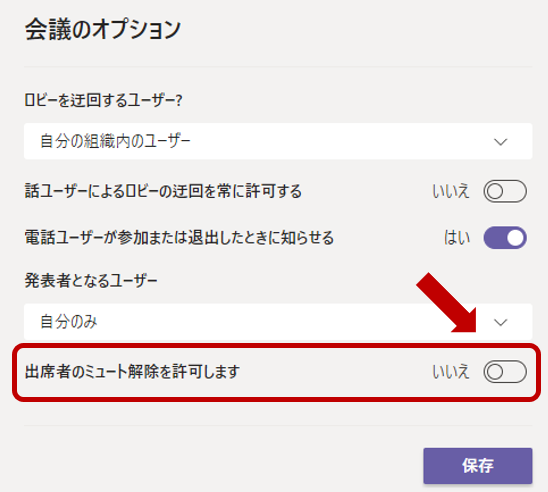

Microsoft Teamsの機能にフォーカスしてみると、参加者全員に特定のユーザーを画面いっぱい表示させる「スポットライト機能」が開始されました。プレゼンを行うユーザーにスポットライトを当てることで、よりダイナミックに伝わるようになる機能です。また、通常はマイクのオン/オフは参加者なら誰でもできますが、意図せず参加者がマイクをオンにしてしまうことで、生活音や家族の会話が全参加者にダダ漏れになることもあります。機材の関係でハウリングを起こして全参加者が不快になってしまうこともあるでしょう。

オンライン会議に慣れない当初は司会者が「どなたかマイクをオフにしてください!」と叫んでいたと思いますが、Microsoft Teamsでは、自分以外の参加者のマイクを一斉にオフにする機能や、そもそも出席者がマイクをオンにできなくする設定も実装されました。さらにAIで自分をトリミングして背景をボカしたり、好きな画像を指定したり、会話をリアルタイムに字幕で表示できるライブキャプション機能(現在日本語は非対応)があったり、大事な会議は簡単な操作でレコーディングできたり、挙手機能を利用してボタン1つで挙手をアピールできたり、使いこなせば便利な機能がたくさん用意されています。

こうした機能を使いこなしてこそ、オンライン会議を効率良く円滑に行えるので、例えばチーム内でさまざまな機能を試してオンライン会議のベストプラクティスを模索してみるのも大事になってくるでしょう。そしてそれらを社内全員で共有すべく、チャンピオンプログラムが必要になってくるということです。

企業やコミュニティーのイベントも変化したことでIT人材不足の解消に少しでもつながれば

コロナ禍はイベント開催にも大きな変化をもたらしました。Microsoftは、年に数回ある大きな有料イベントを無料オンラインイベントに変更しました。例年は数万円の参加費が必要だったのですが、オンラインイベントは無料だった、参加申込者数は激増したそうです。

また、ユーザー主体の技術コミュニティーも、これまでは会場を借りて開催していた勉強会などがほぼ全てオンラインに切り替わっています。ここでもMicrosoft Teamsが有効的に活用されています。

具体的にはオンライン会議とライブイベントの2種類です。この2つは全く別物なので、規模や要件によって使い分けます。特にライブイベントは通常のオンライン会議とは全く異なり、そしてめったに利用しないので、イベント運営側も相当事前に入念なリハーサルをしないとなかなか怖いです。

イベントがオンライン化し、住んでいる場所に関係なく参加できることは、参加のハードルを大きく下げる良いことだと思います。少し古い情報になりますが、情報処理推進機構(IPA)が発表した『IT人材白書2012』によると、コミュニティー活動に参加するITエンジニアの割合は10%未満とのことでした。時を経てもその割合は大きくは変わっていないのではと筆者は感じていました。コミュニティーイベントがオンライン主流となったことで、この割合は大きく変わっているのではと期待しています。

- IT人材白書2012(情報処理推進機構)

DXでは「IT人材の不足」も深刻な問題として挙げられています。このようにIT技術コミュニティーのイベントがオンライン化したことで活性化されれば、IT人材不足も解消の方向に向かうのではないでしょうか。そういう意味でもオンラインイベントを開催できる手段としてのMicrosoft Teamsの有効活用も注目すべき点になります。

また、IT人材不足という観点からは、もともとエンジニアではなかった「市民開発者」と呼ばれる層がノーコード/ローコードで業務システムを作成できるPower Platformを活用することで、それがIT人材不足解消の一手になると考えます。こちらに関しても、後日掲載予定の中村亮太氏の記事で詳しく解説されるので、そちらを楽しみにしてください。

このようにMicrosoft 365において、もはや欠かすことのできなくなったMicrosoft Teamsですが、DXでも関わり深いものになるでしょう。しかし、ITツールが人を変えるよりも、利用者のマインドチェンジが非常に大事なポイントになると筆者は考えています。そして、それを経て、従業員のITスキルやリテラシーも向上し、よりデジタルを生かした改革を起こしやすくする土壌を形成できるのではないでしょうか。

筆者紹介

中村 太一(なかむら たいち)

居酒屋店員、ミュージシャン、Webデザイナーという異色な経歴から、2009〜2016年まで従業員数数千名の企業のIT部門でSharePointの運営・サイト構築を経験。その後、SIerに転職しMicrosoft 365全般のさまざまな業務を経験後、現在はAvePoint Japan株式会社でProduct Marketing Managerとして主に登壇活動に従事。個人活動としてMicrosoft 365関連のブログ(https://art-break.net/tech/)、Microsoft 365を家庭利用する「Home 365」というコミュニティーを主催する。また、Power Appsで楽器アプリを作成し演奏会をする楽団「Japan Power Apps Orchestra」も主催し、それらの活動が評価されMicrosoft MVPをOffice Apps & ServicesとBusiness Applicationsの2カテゴリーで受賞。

なお、弊社(AvePoint Japan)の無料Webセミナーでは、筆者とMicrosoftからのゲストがさまざまな話をしている回もあるので、ご覧いただければ幸いだ。

特集:Microsoft&Windows最前線2021

企業のビジネスを支え、エンドユーザーの利便性と生産性の向上に寄与してきたMicrosoft&Windowsテクノロジー。2020年も進化、改良が続けられ、安心で安全、より便利になる環境を提供してきた。しかし、本当にMicrosoftが提供するテクノロジーを理解し、十分に活用できているのだろうか――。本特集ではニューノーマルな時代に向けたWindowsプラットフォーム活用の新たな道筋を探ると同時に、さらなる利活用とITモダナイゼーションを推進するためのテクノロジーをあらためて解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.