「いろいろやっているが結局何も進んでいない」というDX推進企業が見落としているもの:「なぜかうまくいかない」と感じたら読んでほしい“DX処方箋”(1)

DXで発生するさまざまな課題に対し、「DX処方箋」として事例を基にした対処方法を解説する本連載。第1回目は「今、見直したいDXの目的」と題し、DX推進で見落としがちな落とし穴について解説する。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性は誰しも知るようになり、さまざまな企業が実現に向けて取り組んでいます。ですが、「PoC(概念実証)に取り組んでみよう」「デジタル技術を活用しよう」といった手段が先行した結果、課題にぶつかり、DX推進プロジェクトが頓挫してしまう企業もあります。

そこで本連載では、さまざまな企業のDXを支援しているInsight Edgeの知見やノウハウを基に「DX処方箋」としてDXで発生する課題とその対処方について紹介します。第1回は「今、見直すべきDXの目的」と題し、DXを進める上での注意点について解説します。

思い出してほしい「DXを実現する意味」

Insight Edgeは住友商事のDX技術専門会社として企業のDXを支援しており、さまざまなプロジェクトに携わっています。当然ですが、順調にDXを進められた企業もあれば、うまくDXが進まないという企業もあります。

うまくいかなかった企業を見ると「企業に求められるもの」を整理できていないと感じることがあります。DXを進めるに当たって「顧客の要望」に応えることは重要ですが、業界の変化について理解することも必要です。

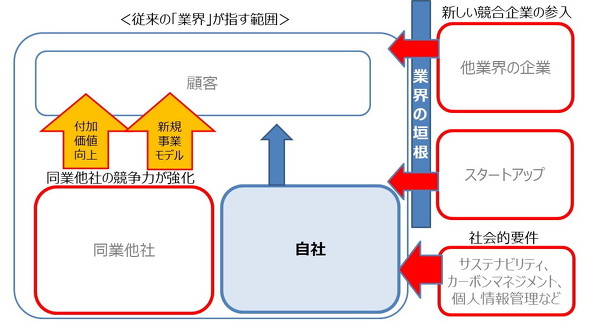

この図は自社を取り巻く外的要素を簡単にまとめたものです。これまで業界には「自社」と「同業他社」しかいませんでした。ですが、デジタル技術の発展によって業界を超えて大手企業やスタートアップ企業が参入してきています。さらに持続可能な経営(サステナビリティ)、二酸化炭素の削減(カーボンマネジメント)など社会的要件も満たす必要があります。

DXの推進担当者には「業界的にも社会的にも企業に求めるものが変化しており、それらに応えるためにDXの推進が必要だ」ということを忘れないでほしいと思います。

Insight Edgeが考える「DX実現に必要なもの」

では、こうした変化に対応するためにはDXをどのように進めればいいのでしょうか。

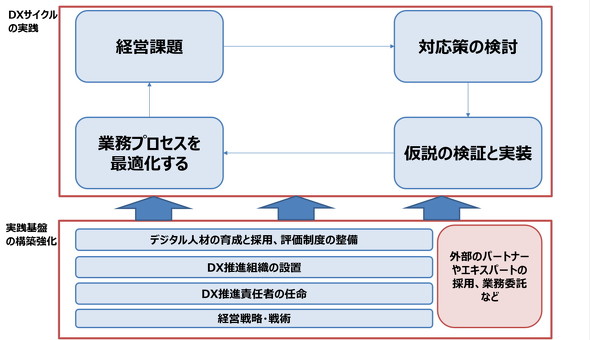

著者はDXを「経営視点で考えること」が重要だと考えます。DXを実現するためには「自社にはこんな経営課題があり、それをこういった方法、順番で解決することでこんな風に成長できる」といったストーリー(戦略)が不可欠です。デジタル技術など「手段」をベースにするのではなく、「経営課題や企業の成長」をベースにするということです。

そのためには経営層の積極的な関与が重要になります。経営層は期待経済効果や実現難易度、時間軸などを考慮し、「どの順番でどんなDX施策をやるのか」と施策の優先度を決め、場合によっては会社の仕組みを変える必要もあります。経営層がDXで取り組むべき施策の例を紹介します。

DX推進責任者の任命

CDO(Chief Digital Officer/Chief Data Officer)に相当する責任者を任命します。企業の文化や特性によっては社内人材だけでなく、外部から専門家を呼ぶことも検討します。社内人材をトップにし、専門家をアドバイザーとして設置するといった方法も有効です。

DX推進組織の設置

DX推進責任者を中心にDX推進を実行する組織を設置します。組織の位置付けもさまざまで「既存組織に専門チームを配置する」「全社横断の横串組織にする」「別会社化する」などがあります。ちなみにInsight Edgeは住友商事の横串組織である「DXセンター」に所属しています。

外部の企業と協力する方法もあります。課題設定や企画立ては社内の組織が担当し、開発など「企画を形にするプロセス」を外部に依頼するといった役割分担をすることで、社内に開発を担当する組織がなくてもDXを進めることができます。もちろん「これを機に社内に開発を担う組織をつくろう」と考え、外部に頼るのではなく、人材育成や採用を進めてもいいでしょう。

デジタル人材の育成と採用、評価制度の整備

DXを実現したとして、従業員がデジタル技術を使いこなせなければ意味がありません。自社がデジタル人材に求めるものを整理し、デジタル人材が活躍できるように制度、人事評価の見直しをします。教育でいえば、独学で十分なもの、OJT(On the Job Training)が有効なもの、外部研修が必要なものなどがあるので「デジタル人材の要件」に合わせた適切な施策が必要です。人事制度であればデジタル人材だけでなく、ダイバーシティーやジョブ型雇用といった社会的要件を考慮した設計にすべきです。

DX推進の「つまずきポイント」

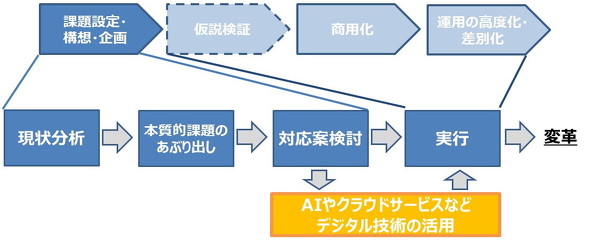

ただ、こうしたDX推進体制を整えることは簡単ではありませんし、整えられたとしてもさまざまな「つまずきポイント」があります。Insight Edgeが推奨するDX推進のプロセスでいえば、最初の「課題設定・構想・企画」の部分でつまずいている企業が多いと感じます。

なぜ、最初の段階でつまずいてしまうのでしょうか。幾つかの例を挙げます。

「投資対効果のある価値創出ができるかどうか」という視点が不足している

デジタル技術を利用することが目的になってしまい、「新しいことができそうです」で終わってしまうケースです。「課題が解決したときの『期待効果』と『投資対効果』(ROI)が見合うかどうか」「業務で活用できるのか(オペレーションが回るのか)どうか」といった精査ができていないため、「有効だが、費用が高過ぎる」「準備に時間がかかり業務では使えない」といったことが起こります。

座学だけでデジタル人材を育成しようとしている

近年のDXブームと相まって、デザイン思考、プログラミング、データ分析、AI(人工知能)、機械学習などデジタル人材育成に有効なコンテンツが提供されています。ただ、レシピを知るだけでは料理を作ることができないように、座学だけでデジタル人材を育成することは困難です。実力の伴ったデジタル人材を育てるには、経営課題を解決するプロジェクトに参画させて経験を積ませる仕組みが必要です。

DXを現場に丸投げしている

経営層が「DXを実現するアイデアを出してくれ。自分はデジタル技術に詳しくないから、できるかどうかの判断は任せる」と現場に丸投げするケースです。DXを推進するためには、解決すべき経営課題を明確にし、組織の能力(ケイパビリティ)やリソースを考慮して優先順位を決めることが重要です。アイデアを募ることは問題ありませんが、経営層は「そのアイデアは本質的な経営課題に注目しているのかどうか」をチェックする必要があります。

経営層が投資を決断できない

PoCの結果が良かったのに経営層が投資の判断をできないケースです。経営層がITの投資に詳しくなかったり、予算の制約があったりすることが要因で、「検証の結果は分かったが、その金額の投資が必要だとは思えない」「今期はIT投資に回す余力がないので来期にしてくれ」と判断を保留してしまうのです。

DXは経営の視点を持って進めるべし

本稿では「DXは経営の視点を持って取り組む必要があり、さまざまな課題の多くは経営視点の欠如によって発生する」といった内容について説明しました。

DXの実現にはデジタル技術やデータ活用が欠かせません。しかし、経営の視点で「その技術は『顧客への価値提供につながる経営課題』を解決できるのかどうか」を判断できなければDXは中途半端な状態で止まってしまいます。

経営として考えれば「DXは短期間で直接的なリターンを得られることは少なく、適切な投資を継続しなければリターンも得られない」ということが分かるはずです。これらを十分理解した上で経営層が従業員をリードし、デジタル技術を正しく取り込むことがDX実現には不可欠だといえます。

次回はこういった「DXで発生する課題」とその解決策について、実際の例を基に解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.