インターネットがよくわかる通信のしくみ:インターネットはどのように世界とつながっているのか:Inside-Out

新型コロナウイルスに翻弄される中、また新しい年度が始まった。心機一転、新年度を新たな環境でむかえた方も多いだろう。そこで今回の特集は「インターネットがよくわかる 通信のしくみ」と題して、日々なにげなく利用している(普段は目にすることのない)テクノロジーの裏側を4回に分けて紹介する。今回は、インターネットはどのように世界とつながっているのかについて解説していく。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

本記事は、株式会社インターネットイニシアティブの許可をいただき、「IIJ.news Vol.163」の「インターネットがよくわかる通信のしくみ インターネットはどのように世界とつながっているのか」(2021年4月号)を転載したものです。そのため、用字用語の統一ルールなどが、@ITのものと異なります。ご了承ください。

執筆者プロフィール

篠井 隆典

IIJ基盤エンジニアリング本部 ネットワーク技術部ネットワーク企画課

※IIJ.news vol.163 発行時点(2021年4月)

2000年にIIJに入社以来ネットワークエンジニアとして勤務。現在は主に、IIJの国際ネットワークの企画や、国際回線の調達に従事。

光回線、海底ケーブルの仕組みは?

インターネットはどのように世界とつながっているのか?

本稿では、実際の通信(パケット)の流れを「郵便」などに喩えながら解説する。

光ファイバはどこを通っているのか?

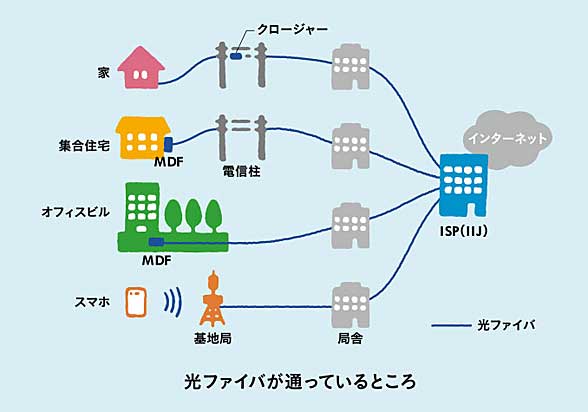

個人でインターネットを使う場合、いわゆるブロードバンドの光回線を引くことは少なくなっていると思います。スマートフォンを使ってしまうからです。しかしスマホを使ったとしても、基地局から先は光回線に接続されているので、インターネットを使う場合、依然として光回線は重要な役割を果たしています。

皆さんは光回線の光ファイバがどこを通っているか、意識したことがあるでしょうか? 最近のマンションだと、光ファイバは共用部にある主配線盤(MDF)まで複数本がまとめて引かれていて、ブロードバンド回線の工事を依頼したとしても、それが屋外にどのようにつながっているのか見ることはないでしょう。事業所用のビルでもたいてい同じです。しかし戸建ての家ならば、太い電気の線やCATVの線とは別に、5ミリ程度の細い線が家に引き込まれているのを見ることができるでしょう。これは電話用の銅線の可能性もありますが、最近は電話も光化されているので、新しい家なら光ファイバの可能性が高いです。

この細い線をたどっていくと、電信柱間に張ってある線、しかもいちばん下の段にある線に合流しているはずです。電信柱では、もっとも下の段が通信線、その上に電気が流れる電線が電圧の低いものから順に張ってあります。

通信線の途中に枕くらいの大きさの黒や灰色の箱がついていることがあります。それが「クロージャー」です。家から出た光ファイバは、ほかの線と合流し、最終的にはこのクロージャーに入り、そこで束になっている光ファイバに接続されて、最寄りの局舎などに向かいます。光ファイバが通っているのは電信柱の上だけではなく、ビルやマンションによっては、地下に埋まっている管路や洞道から光ファイバを引き込んでいる場合もあります。

日本全国には大小無数の局舎があり、局舎間も光ファイバで結ばれています。局舎には伝送装置が置かれていて、引き込まれた光ファイバが無数に接続されています。伝送装置は、光ファイバを通る途中で減衰した光信号を増幅し、別の光ファイバに中継する役割を担っています。この仕組みをつなげていくことで、任意の二箇所が光回線で結ばれます。光回線の一方を家やオフィスのルータ、もう一方をISPのルータに接続すると、インターネットに接続できるわけです(いわゆるブロードバンドには、本当はもっと複雑な仕組みが挟まっています)。

世界中の海に張り巡らされた海底ケーブル

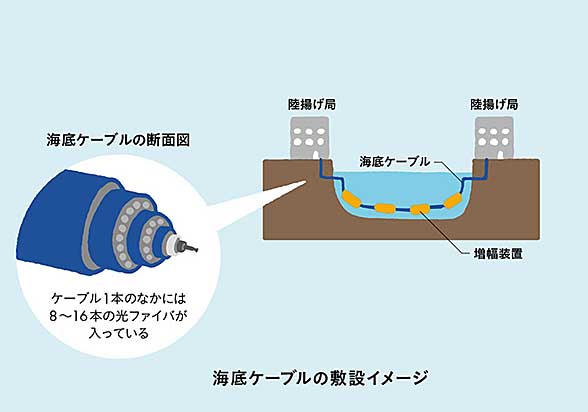

IIJのバックボーンも、ルータとルータを光回線で結んで作っています。IIJのバックボーンマップのPOPやDC間を結んでいる線は、全て光回線です。海を渡る海底ケーブルにも光回線が使われています。文字通り、海底に敷かれた光ファイバです。海底ケーブルは世界中の海に張り巡らされています。*1

IIJが多く利用している太平洋を横断する海底ケーブルは、海底ケーブルのなかでももっとも長いものの一つで、一万キロメートル近くにもなります。端から端まで信号を伝達するのは不可能なので、途中に増幅装置を取り付けて、増幅装置も一緒に海底に沈めます。太平洋横断ケーブルには、場合によっては200個もの増幅装置が取り付けられています。それにともない、増幅装置に電力を供給する電線も必要になります。光ケーブルは電線と一体になっており、電力は海底ケーブル両端の局舎から供給されます。

海底ケーブルの敷設には莫大な費用がかかり、例えば、太平洋横断のケーブルを一本(そのなかには8〜16本の光ファイバが入っています)敷設するには、三億ドルかかると言われています。これを一社で賄うにはリスクが大きいので、通常はコンソーシアムを組んだり、目的会社を設立して費用を分担します。少し前まで海底ケーブルの出資者は、大手の通信会社と顔ぶれが決まっていましたが、最近は事情が変わってきました。

近年、開通する海底ケーブルの多くには、いわゆる“GAFA”が出資者に名を連ねています。膨大なデータを素早く世界中に届けるために、豊富な資金力を海底ケーブルの分野にまで向けてきたのです。また、アジア太平洋地域の海底ケーブルでは、中国の台頭が顕著です。少し前まではあまり目立たなかった中国の通信会社が、近年、この地域の海底ケーブルではコンソーシアムの筆頭に名を連ねています。

それに加え、太平洋を横断する海底ケーブルが日本を中継しないケースが出てきました。日本は、米国から上海、香港、シンガポールに至る大圏航路上にほぼ位置しており、これらの国への最短距離を考えるなら、米国からアジアへの海底ケーブルは日本を中継するのが合理的です。しかし、PLCNやHKA*2は、日本を中継していません。海底ケーブルの敷設ルートは、海底地形から漁業補償までさまざまな要因で決まるので何とも言えませんが、個人的にはこうした状況が続くことを危惧・注視しています。

*2

https://www.submarinenetworks.com/en/systems/trans-pacific/plcn

https://www.submarinenetworks.com/en/systems/trans-pacific/hka

世界中に通信を届ける方法

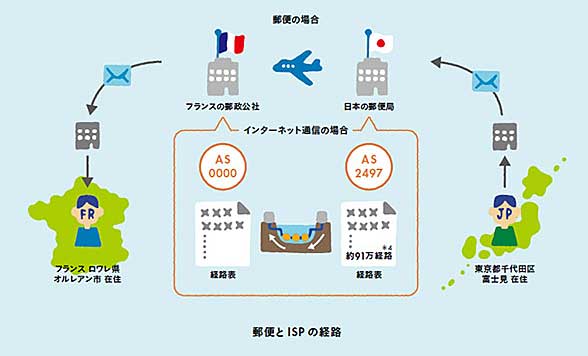

ISPはこれらの回線を利用して、世界中にインターネットを張り巡らせています。しかし、一社で世界の隅々まで、全ての家庭やオフィスにまで、到達できるようにすることは不可能です。そこで、ISPは相互接続を行なっています。自社だけでは到達できないところに通信を届けるために、そこに到達可能なISPやネットワーク組織(以下「組織」と略します)に協力をあおぐのです。

これは「郵便」に似ています。日本からフランスに住む人に手紙を出す場合、日本の郵便局は自分では配達できないので、その手紙をフランス郵政公社に委ねます。その後は、フランス郵政公社が責任を持って手紙を届けてくれます。こうして日本から世界の隅々まで手紙が届きます。

これと同様にISPも、到達できないIPアドレス宛の通信は、そこに到達できる組織に通信を渡します。渡された組織は、責任を持ってその通信を宛先IPアドレスまで届けます。世界の郵便が各国の郵便局の分散管理の集合から成り立っているように、インターネットもネットワークを持つ組織の分散管理で成り立っています。この組織をインターネット用語では「Autonomous System」、略して「AS」と言います。

ASは、どの宛先IPアドレスに、どのASが到達できるのかを、どのように知るのでしょうか?これには「EBGP」というAS間の経路情報を交換する特別なプロトコルが使われています。

各ASはEBGPで交換された経路情報をもとに、宛先IPアドレスに到達するには、接続しているASのうち、どのASに通信を渡せばいいかを示した表を作ります。これを「経路表」と言います。EBGPで交換される経路情報は、郵便で言うと、大都市や県の名前とそこを担当する郵政公社のリストのようなものです。細かい町名などは書かれていません。細かい町名や個人名までリストアップすると、あまりにも膨大なリストになってしまうからです。また、ASは他の全てのASと直接、接続している必要もありません。直接接続していないASに対しても、約束を結んでAS間の中継をしてもらっています。モナコ郵政公社への郵便を、いったんフランス郵政公社に任せるようなものです。*3

*3

正しくは、モナコの郵便はフランス郵政公社が請け負っており、「モナコ郵政公社」は実在しないようです。

現在、IIJのEBGPの経路表に載っているAS数は約7万です。つまり、現在のインターネットは7万の組織の分散管理によって成り立っているのです。すごいことだと思いませんか?

*4

IIJのEBGPの経路表に載っているインターネットの総経路情報(フルルート)は約91万経路。IPv4とIPv6の合計。

■用語解説

POP・DC

POPは「Point Of Presence」の略で、インターネットサービスプロバイダ(ISP)がバックボーン回線を収容するバックボーンルータを設置している場所です。顧客が利用するデータセンター設備を併用している場合、IIJではそのPOPをデータセンター(DC)と呼んでいます。DC は、コンピュータシステムの設置を目的とした設備で、ラックや、電源・空調などコンピュータシステム用設備、地震や停電に備える災害対策用設備、入退室管理などのセキュリティ設備他を完備しています。

光ファイバ

おもに光信号を伝送するための伝送路として使用されます。通信用の光ファイバはガラスでできているため、非常にもろく、これをシリコン、ナイロン、樹脂などで補強したものを「光ファイバ心線」と言います。光ファイバ心線などを束ねて、屋内外で使用できるようにしたものが光ファイバケーブルです。

IPアドレス(グローバルIPアドレス)

IPアドレスは、コンピュータが処理しやすいように数値で表現された、ネットワーク上の「住所」(例:202.232.2.164)に相当します。インターネット上で通信相手を“一意に”識別できるようにするため、世界中にあるインターネットを構成する機器は重複のないアドレスを必要とし、これを「グローバルIPアドレス」と呼んでいます。

AS

「Autonomous System」の略で、統一された運用ポリシーのもと管理されたネットワークの集合体を指し、「自律システム」と呼ばれることもあります。インターネットに参加する AS には、一意の識別番号である「AS番号」が割り当てられています。日本で最初に商用インターネットサービスを始めたIIJのAS番号は「2497」で、国内では一番古い番号です。

プロトコル(通信プロトコル)

通信を行なう際の規格、約束事のこと。7頁に出てくる「EBGP」は「External BorderGateway Protocol」の略で、AS間の経路情報を交換する際に使われる特別なプロトコル。また、「TCP」は「TransmissionControl Protocol」の略で、インターネットのデータをやり取りするプロトコルの一つ。信頼性を重視した規格で、送信したデータが相手に届いたか、その都度、確認しながら通信します。TCPは信頼性が高い一方、転送速度は遅いという特徴があります。また、送信したデータが相手に届いたかを確認せず、データを送り続ける(信頼性は低いが、転送速度は速い)プロトコルが「UDP」(UserDatagram Protocol)です。これらの基盤となるプロトコルに「IP」(Internet Protocol)があります。ネットワークに接続されている全コンピュータにIPアドレスを付与し、コンピュータはIPアドレスを用いて通信先を指定したり、呼び出したりします。TCPやUDPはIPを使ってデータをやり取りし、EBGPはTCPを使って経路情報をやり取りします。

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.