「リリースを空気に変える」 Kubernetesを活用するオプティムがリリース改善に取り組んだ理由:「ビッグバンリリース」が課題に

マイクロサービスアーキテクチャやKubernetesを採用したAI、IoTプラットフォームを提供するオプティムはリリース業務に課題を抱えていたという。2022年5月に開催された「AWS Summit Online 2022」で同社の和田一洋氏がどのような改善に取り組んできたのか紹介した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

2022年5月25日〜26日、Amazon Web Services(AWS)主催の「AWS Summit Online 2022」が開催された。本稿ではオプティムによる事例セッション「Amazon EKS への大規模移行を実現した『OPTiM Cloud IoT OS』のいまとこれから」の内容をお伝えする。

先端技術で全産業を変革に導く

オプティムはPCやスマートフォン、タブレットデバイス向けのモバイルデバイス管理(MDM)サービス「Optimal Biz」や、AI、IoTプラットフォーム、画像解析を中心としたAIパッケージサービスを提供している。

「私たちは現在『○○×IT戦略』というコンセプトを掲げています。各産業とAI、IoT、ロボティクスといった技術を組み合わせて、全ての産業を第4次産業革命型産業へと変革していく取り組みに注力しています」と語ったのは、オプティム 技術統括本部 ゼネラルマネージャーの和田一洋氏だ。

その取り組みの一例として挙げたのが「スマート農業」だ。圃場一帯をドローンで撮影してAIで解析し、病害虫が発生している地点を特定、ドローンがピンポイントで農薬を散布する「ピンポイント農薬散布テクノロジー」を軸にする。従来は圃場全体に農薬を散布する必要があったが、過剰な農薬散布が不要になるため減農薬栽培を実現できる。

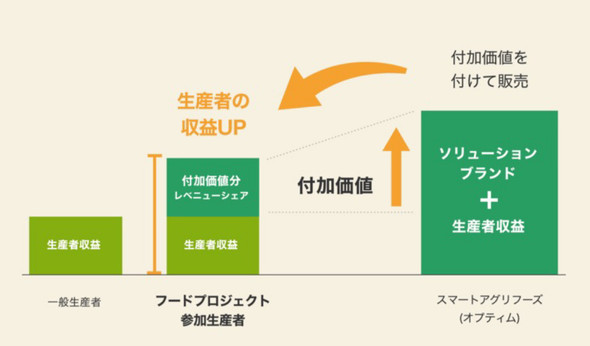

ここで特筆すべきはオプティムのビジネスモデルだ。同社はこのソリューションを生産者に無償で提供。農家から生産された米、大豆を買い取っている。それらを「安心、安全な農産物」として同社がブランディングして販売することで収益化し、生産者には、レベニューシェアとして販売収益の一部を分配する仕組みだ。農家側からすれば小さなリスクでAIやドローンを活用したスマート農業に取り組むことができる。

オプティムは建設業や医療分野でも同様の取り組みを進めている。建機メーカーであるコマツのDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みでは、建設生産プロセスの連携プラットフォーム「LANDLOG」の中で「OPTiM Cloud IoT OS」をOEMとして提供している。また松尾建設との協業では、iPhone Pro/iPad ProのLiDARセンサーを用いて手軽に3次元測量を実現する「OPTiM Geo Scan」を提供している。

医療分野では、メディカロイドが国内で初めて開発した手術支援ロボットシステム「hinotori サージカルロボットシステム」において、ネットワークサポートシステム「MINES(Medicaroid Intelligent Network System)」の共同開発に携わり、OPTiM Cloud IoT OSをOEMで提供している。

AI、IoTプラットフォームの運用、リリース作業に課題

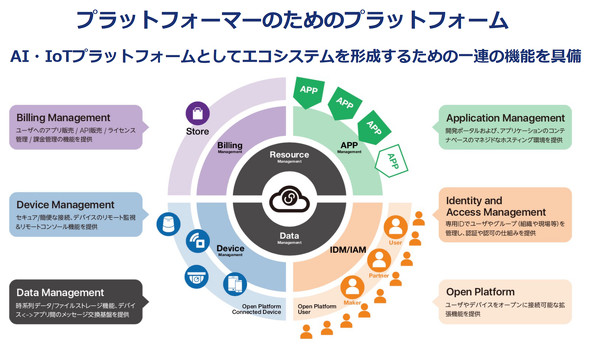

オプティムの「○○×IT戦略」において、さまざまな領域で活躍している「OPTiM Cloud IoT OS」は、ビジネスのエコシステムを形成するための機能を備えたAI、IoTプラットフォームだ。現場単位で蓄積される情報に対し、誰がどのような役割で現場に参加しており、どの現場のどのデータにアクセスできるのか制御をする認証、認可の機能や、蓄積されたデータを活用するアプリケーションを開発し、それを販売するためのECサイト機能なども搭載されている。

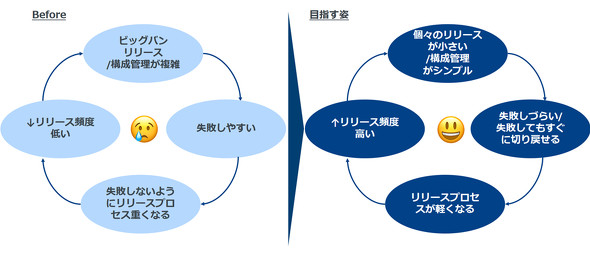

OPTiM Cloud IoT OSは、クラウドサービス(IaaS)上に構築されたPaaSとして提供されている。利用者は、プラットフォーム専用のIDでアプリケーションにシングルサインオンし、データを活用できる仕組みだ。プラットフォームはマイクロサービスアーキテクチャの構成を採っており、Kubernetes上に構築していた。ところがこの構成の利点を生かせず「ビッグバンリリース」を行っていたという。そのためリリースが失敗しやすく、失敗を避けるためにプロセスが重くなり、結果的にリリース頻度が低下するという悪循環に陥っていた。

そこで和田氏らは、同社が掲げるコンセプトである「ネットを空気に変える」をもじって「リリースを空気に変える」という取り組みをスタートした。

AWSへの大規模移行と開発、リリース業務の改革

「リリースを空気に変える」取り組みは、大きく分けて4つのステップで実施した。ステップ1では大規模なAWS移行を図り、ステップ2では開発環境の夜間休日停止を実現。ステップ3ではリリース時の停止時間を30分未満に抑え、ステップ4ではリリースを平日日中に切り替えるという取り組みだ。

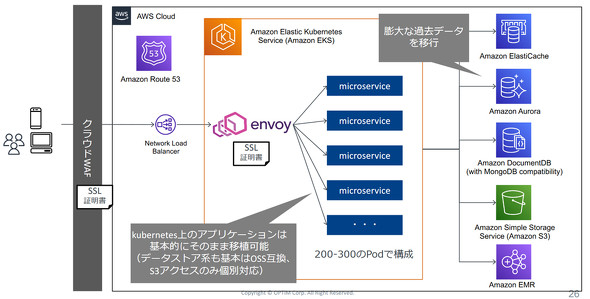

取り組み以前のOPTiM Cloud IoT OSの環境は、運用の安定性や効率性、スケーラビリティにも課題を抱えており、それらを解決する目的でもAWSへの全面的な移行が推進された。ほぼ1年をかけた大規模なプロジェクトとなり、4カ月かけて移行を検証したのち、4カ月をかけて各環境を移行していった。和田氏は「特に検討、検証のフェーズはAWSの多大なサポートに助けられ、技術的な課題の解消を支援してくれた」と高く評価している。

「AWSへの移行作業は幾つか苦労した点もあったが、移行による安定化を実現でき、オンコール回数が激減するという効果を得られました。また運用に苦労していたMongoDBをAmazon DocumentDBに移行したことで運用工数が減り、DB起因のインシデントがほぼゼロになりました。インフラコストは15%の削減につながりました。このファーストステップでAWSへのリフトを完了し、AWSネイティブ/Kubernetesネイティブなアーキテクチャへ進化する素地を作ることができました」と、和田氏は振り返る。

ステップ2は、OPTiM Cloud IoT OSのコスト最適化活動と言い換えられる。ある環境のコストを分析すると約8割がAWSにかけられており、そのうち約6割がAmazon EC2とAmazon Auroraのコストに割り当てられていた。本番環境ではSavings PlanやReserved Instanceなどを活用してコスト削減に努めていたが、開発、検証環境では夜間、休日に停止したほうが効果は高いと判断した。

この取り組みの結果、開発、検証環境のAWSコストは約40%削減。停止からの復帰時や連休明けなどにエラー/トラブルが発生することもあったが、そうした事象を調査、解消したことで「副次的だが信頼性向上につながった」と和田氏は分析している。

ステップ3は、リリースを空気に変える活動の本番だ。リリース作業のシステム停止を30分未満に削減する方針だったが、品質を低下させるわけにはいかない。そこで本番環境での検証を実施するために「Blue-Green Deployment」を導入した。具体的には、アクセス遮断が必要な高リスクの作業を30分の停止期間に実施し、その後にアプリケーションをBlue-Green Deploymentでリリースするという方法だ。作業時間が短縮されたことに加えて、本番環境での検証や切り戻しが容易となり、リリース作業のリスクを低減できたという。

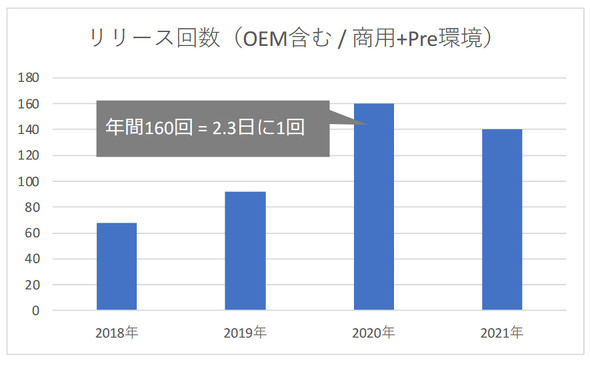

「現状はKubernetesクラスタ単位でのリリースを採用しているため作業は大掛かりで、まだ『空気』には程遠いものです。また表面上は月1回のリリースですが、OEM環境やプレ環境を含めると、2日ごとにリリース作業をしています。この運用負荷がOPTiM Cloud IoT OSビジネスのボトルネックとなりつつありました。夜間、休日にインフラ運用チームが中央集権的にリリースするのではなく、平日日中に各機能の開発チームが自治的にリリースできる状況へ移行することが必要でした」

そこで取り組んだのが、ステップ4の平日日中リリースの実現というわけだ。環境整備に時間がかかるために見送られていたマイクロサービス単位でのBlue-Green Deploymentを実現し、ルーティングをつかさどるEnvoyを無停止で更新できるようにした。仕組みは整ったため、開発チーム主体のリリースを本格運用し、リリースが空気に変わっていくことを和田氏は期待している。

450億台のIoTに貢献

オプティムは今後、インターネットにつながる450億台のIoTデバイスの全てに対して、同社の各産業向けのサービスが貢献できるような状況を果たしたいとし、その事業戦略を実現するために、各サービス固有の価値、技術以外の領域――カスタマーサポートやIoTデバイス運用、コスト最適化、共通インフラ基盤などの標準化と底上げを目指すという。

「共通インフラ基盤では、OPTiM Cloud IoT OSの活動をさらに展開し、可用性、スケーラビリティやオートスケール、監視、セキュリティ、CI/CDパイプラインといった各サービスに対して共通事項を個別に開発することなく実装し、新しいサービスを早く、安く、安心して提供できるようにしたい」と述べ、講演を締めくくった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

オプティム 技術統括本部 ゼネラルマネージャー 和田一洋氏

オプティム 技術統括本部 ゼネラルマネージャー 和田一洋氏