開発チームの生産性が一変する「AI駆動開発」 アイレットの事例に学ぶ3つの変革ステップ:「コード補完だけではない」 AIがもたらす開発変革の具体像

ソフトウェア開発において生成AIは、単なる「コード補完」ツールを超え、開発プロセス全体を自動化・最適化する存在となりつつあります。「AI駆動開発」が、開発者の生産性を一変させるだけでなく、開発組織のKPIそのものを変革させる可能性を秘めています。本稿では、アイレットにおけるAI駆動開発の実践事例を基に、AI駆動開発を定着化させるための「3つの変革ステップ」を解説。SIer/CIerの未来の役割を考えます。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

あなたの開発現場に、AI(人工知能)はどの程度浸透しているでしょうか。

生成AIの登場を経て、ソフトウェア開発の現場は、この数年で確実に大きな構造変化を迎えています。IDE(統合開発環境)がコード参照、補完機能を備え、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)の普及によりビルドやテスト、デプロイが自動化されたのと同様に、もしくはそれ以上のパラダイムシフトが生成AIの登場によって引き起こされようとしています。ソフトウェア開発における生成AIの活用は「一部の作業を効率化する便利ツールとしての利用」から「開発チーム全体の学習と改善サイクルを駆動する基盤」へと進化しつつあります。

ここで注目されるのが「AI駆動開発」(AI-driven development)です。AIは単なる補助ではなく、プロジェクト全体の進め方や組織の役割分担そのものに影響を及ぼす存在へと変わり始めています。

AI駆動開発は、ソフトウェア開発のライフサイクル全体にAIを組み込むことで、設計・コーディング・ドキュメント作成・テストなどの作業を反復的に自動化する手法です。

AI駆動開発の登場と注目の背景

生成AIが登場した当初、ITエンジニアたちの関心は「コード補完の精度」や「回答の賢さ」に集中していました。開発者にとっては新しいオートコンプリートやチャットアシスタントとして、おもちゃのように半ば遊び心を持って導入されていたのです。少なくとも2024年までは、現場の肌感として生成AIは「コードの一部を補完」「コードレビューの補助」「調べ物」といった用途で部分的に使われるにとどまっていた印象です。

しかし、2025年に入ると、LLM(大規模言語モデル)のコーディング能力が飛躍的に向上したことに加え、「Cline」や「Claude Code」に代表されるAIコーディングエージェントが登場したことで、状況は一変しました。

作成したい機能の仕様を自然言語で伝えるだけで、AIが自律的に実行プランを組み立て、コードを生成し、テストケースまで用意することが可能になり、そのアウトプット品質は状況次第でシニアエンジニアに匹敵するものとなりました。「バイブコーディング」(Vibe Coding)と呼ばれるコーディングスタイルも登場しました。Vibe(雰囲気)でやりたいことをプロンプトで伝えるだけでも、それらしいアウトプットができてしまうことから、こう呼ばれています。

ここで「開発ループ全体をAIによって観測し、調整し、自動化する」という発想が生まれ、AIは補助的な道具から開発の中心的な基盤へと格上げされました。AIを活用して開発プロセス全体を最適化する試みが「AI駆動開発」として注目されるようになりました。

ビジネスと技術の両面で考える、AI駆動開発の価値

ビジネス面では、昨今のソフトウェア開発はリリーススピードと品質を同時に高めることがこれまで以上に求められています。機能開発の遅れは市場機会の損失に直結し、品質の妥協はブランドの信用毀損(きそん)に直結します。ITエンジニアのコストも上昇しており、限られたリソースで最大の成果を出す必要があり、QCD(品質、コスト、納期)を同時に達成するための新しいアプローチが求められています。

技術面では、ソフトウェアを取り巻く技術スタックが加速度的に高度化、広範囲化しています。リポジトリの規模拡大や依存関係の複雑化により、開発者が全体像を理解して設計、判断するスタイルが限界に達しようとしています。AI駆動開発は人間の認知限界を補い、コードベースや運用ログ、ドキュメントを要約・分析することで、判断の前提情報を整えます。その結果、判断そのものの質とスピードを高めるのです。

開発組織のKPI(重要業績評価指標)も変わります。単に「コードを何行生成したか」ではなく、仕様ドラフト承認までの時間、レビュー待機時間、リリース後に初めてバグが検出されるまでの遅延といった指標が重要になります。AIはアウトプットの量を増やすだけではなく、開発ループの摩擦を減らすための触媒として捉える必要があります。

AI駆動開発をどう定着させるか? 実現のための3つのステップ

開発組織でAI駆動開発を定着させるためには、以下の3ステップが重要だと考えます。

1. AIエディタを活用した開発者単位の生産性向上

最初のステップは、開発者個人がAIに慣れることで開発スピードを底上げすることです。「GitHub Copilot」を組み込んだ「Visual Studio Code」や「Cursor」などのAI機能を搭載したエディタを導入し、日常的に利用することで、コード補完やドキュメント生成、バグ修正の提案といったタスクを効率化します。

未知のライブラリの要約、関数の責務整理、境界条件の列挙といった説明的タスクをAIに任せ、その結果を人間が精査します。主要なエディタやIDEには現在、AIプラグインが豊富に提供されており、ライセンス料を追加するだけで既存のワークフローに大きな変更を加えることなく導入できる点も魅力です。

この段階ではツール自体の性能よりも、開発チームでのナレッジの共有と経験の蓄積が重要です。「この種類のタスクはこのようにAIを活用するとよい」といった知見を開発者間で共有し、定期的に棚卸しすることで、チーム全体のスキルが均質化していきます。

アンケートなどの効果測定を通じて、どの程度生産性が向上したか、どのようなタスクでAIが有効だったかを把握し、次のステップへの足掛かりとします。

2. 開発チームの一員としてのAIコーディングエージェントの導入

次のステップは、AIコーディングエージェントをチームの一員として迎え入れることです。Claude Codeや「GitHub Copilot Coding Agent」「Devin」などを利用し、仕様のドラフト(下書き)からコード生成、テストケース作成までを自律的に作成できるAIコーディングエージェントを導入します。

まずは、チームに新人を受け入れたときのように、小規模でリスクの低いタスクからアサインしましょう。「ドキュメントの強化」「コードコメントの追加」「簡単なバグ修正」などをエージェントに任せ、そのアウトプットを人間がレビューします。

ここで重要なのは、エージェントの提案を無批判に受け入れるのではなく、あくまで「チームメイトからの提案」として扱い、人間が最終的な判断を下すことです。エージェントをチームメイトとして迎え入れる準備として、エージェントがより良いアウトプットを出せるよう、リポジトリの構造化や、仕様・レビュールールといったドキュメントの充実を図ります。「AGENTS.md」のようなエージェントに読ませるためのガイドラインの共通規格も役立つでしょう。

人間の開発者と同じように、エージェントもドキュメントに明文化されたルールに従うことで、アウトプットの一貫性が向上します。ここでもエージェントの利用状況やアウトプットの品質を定期的に評価し、改善のサイクルを回していきます。

3. 開発フロー全体のAIによる自動化

最後は、開発フロー全体をAIで観測し、自動化します。CI/CDパイプラインにAIを組み込み、ビルド・テスト・デプロイの各段階でAIが介入できるようにします。プッシュ時にAIが自動コードレビューを実行し、潜在的なバグや影響範囲、スタイル違反を検出します。併せて、依存関係の更新可否やセキュリティ脆弱(ぜいじゃく)性、OSS(オープンソースソフトウェア)ライセンスの適合性をチェックし、回帰リスクを見積もることも可能です。テスト段階では、AIが結果を分析し、失敗テストの原因特定や再現手順の生成、優先度の自動付与を行います。デプロイ段階では、AIがリリースノートを自動生成し、関係者への通知やカナリアリリース/ロールバックの判断補助まで担います。

MCP(Model Context Protocol)を活用すると、AIがプロジェクトで利用する各種ツールやSaaS(課題管理、リポジトリ、モニタリング、チャット、データ基盤)を利用できるようになります。これにより、チケットの自動起票、ダッシュボード更新、障害検知時の一次対応などの自動化が可能になります。運用時は、禁止コマンドの定義、最小権限の付与、監査ログの保存、シークレット管理、ヒューマン・イン・ザ・ループを徹底します。

ただし、AI駆動開発は一度構築すれば終わりではなく、継続的に改善し続けるプロセスです。定期的にKPIを見直し、AIの周辺エコシステムの進化にキャッチアップし、AIの介入ポイントや自動化の範囲を拡大させることで、開発チーム全体の生産性と品質を持続的に向上させることができます。

アイレットにおけるAI駆動開発取り組み事例

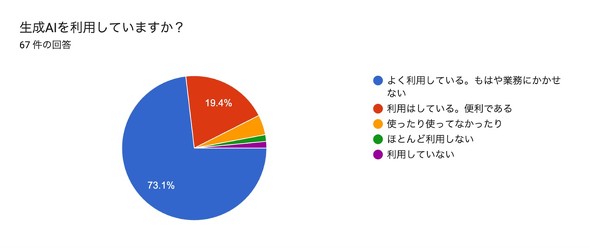

アイレットでも先述した3ステップを経て、2024年ごろからAI駆動開発の実践に取り組んでいます。

アイレットの場合、全社的には「Google Workspace」のAI機能や「Gemini Enterprise」を活用し、あらゆる業務の効率化を図っています。営業資料、提案書、議事録、契約書ドラフトなど日常的に生成AIを活用することで、ドキュメント探索と作成の時間を大幅に短縮しました。

開発部門は、部門の裁量でGitHub CopilotやCursorなどのAIエディタを導入し、個々の開発者が日常的に利用しています。Claude Code、「Gemini CLI」などのAIコーディングエージェントも試験的に導入し、簡単なバグ修正やドキュメント強化などのタスクを任せています。

特にClaude Codeは「Claude 4」のリリースで話題になり、すぐさま導入しました(参考記事:『DX開発事業部がClaude Codeを爆速導入!1週間で実現した開発効率化の全貌』〈iret.media〉)。

CIer(クラウドインテグレーター)である強みも生かし、Amazon Web Services(AWS)の「Amazon Bedrock」やGoogle Cloudの「Vertex AI」をLLMの実行基盤とし、セキュリティとガバナンスを効かせた運用にする取り組みも行っています。

プロジェクトやチームによっては、AI駆動開発の取り組みをさらに進め、CI/CDパイプラインにAIを組み込む試みも始まっています。コードレビューの自動化やテスト結果の分析、リリースノートの自動生成など、開発フロー全体にAIを組み込むことで、開発サイクルの短縮と品質向上を行い、お客さまにさらなる価値を届けることを目指しています。

AI駆動開発がもたらす効果

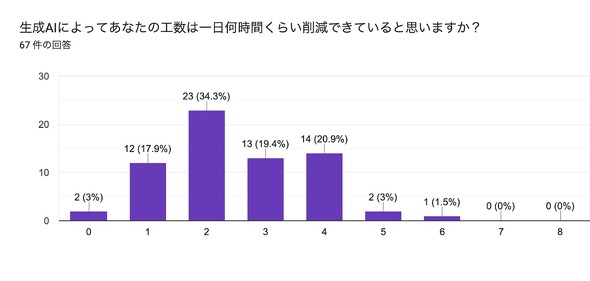

私の所属する部門で、「生成AIによってあなたの工数は1日何時間くらい削減できていると思いますか?」とアンケートを行った結果、1人当たり平均2.5時間との回答がありました。個人レベルでは1日の稼働を8時間とすると約31%の工数削減に相当します。1人当たり週に1人日分の工数が削減される計算となり、これは非常に大きなインパクトがあります。

AI駆動開発がもたらすソフトウェア開発の未来

AI駆動開発は、ソフトウェア開発の未来を大きく変える可能性を秘めています。プロダクトのリリースサイクルはこれまで以上に短縮され、開発者はAIを活用することで、より創造的な業務に集中できるようになります。AIが提供する洞察や提案を基に、より迅速かつ的確な意思決定が可能になります。

ソフトウェア開発プロセスと開発者の役割の変化

開発者はコードを書く人から、問題の定義と検証の設計を担う存在へと変わります。テックリードはエージェントの振る舞いを規定する規約や評価軸を整備し、QA(品質保証)担当者は自動実行されるテストを設計してプロダクトの品質をチェックし、PM(プロジェクトマネジャー)は価値仮説から実験、計測までのスループットを見届けます。

人間はものづくりの「何を、なぜ」の判断に集中し、AIは「どうやって」を揺るぎなく遂行する、そのような分業が当たり前の風景になっていくのではないでしょうか。人海戦術から少人数精鋭へ、属人化したスキルから組織的なナレッジへ、そして反復的なタスクから創造的なタスクへと、ソフトウェア開発の在り方は大きく変わろうとしています。AI駆動開発は、この変化を加速させる原動力となるでしょう。

しかし、AIに任せ過ぎることによる新たな問題も起きています。雰囲気でAIに指示を行い、無批判にAIのアウトプットを受け入れることで、仕様や設計が曖昧なままコードが量産され、後から仕様やコードを整理するコストが跳ね上がるのです。

こうした課題へのアプローチとして仕様駆動開発(Spec-Driven Development)という概念も登場しています。仕様を最初に明文化し、それに基づいてAIがコードを生成することで、仕様と実装の乖離(かいり)を防ぎ、品質を確保する手法です。これを補助するツールとしてAWSは「Kiro」を、GitHubは「Spec Kit」を提供しています。AI駆動開発を進めるには、最小権限、監査ログ、レビュー関門、ヒューマン・イン・ザ・ループといった運用ガードレールの整備も欠かせません。従来の静的解析(SAST)やテスト駆動開発の取り組みも有効です。

新しい価値創造の可能性

アイレットのようなSIer(システムインテグレーター)/CIerや受託開発会社にとっても、AI駆動開発は新しい価値創造の可能性をもたらします。従来の請負型開発から脱却し、お客さまと共に価値仮説を検証しながらプロダクトを進化させるパートナーシップ型の関係にシフトすることが求められます。

労働集約型のビジネスモデルから脱却し、AIを活用して効率化された開発プロセスを通じて、少数精鋭で高品質なソフトウェアを提供することが可能になっていくでしょう。

アイレットは、この変化をポジティブに受け入れ、AI駆動開発の実践を通じて、お客さまに新たな価値を提供し続けることを目指しています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.