どうする? どうなる? データベース基盤のクラウド戦略:既存資産とクラウドのメリットを共に最大化するには

クラウド全盛の今日、多くの企業がクラウドの活用も見据えた自社データベース基盤の将来構想に取り組んでいる。「クラウド時代にふさわしいデータベース基盤とは、どのようなものか?」──その答えを考える上で鍵となるのは、これまでに築いた既存資産とクラウドのメリットを共に最大化し、相乗効果をもたらすテクノロジーの活用だ。

これからのデータベース基盤はクラウドも見据えて最適化構想を

今日、企業が自社のデータベース環境の改善を検討していく上で、クラウドは外せない選択肢の1つとなった。ただし、既存のデータベース資産を全て一気にクラウド上へと移行できるケースは少ないだろう。まずは新規に導入するデータ分析環境をPaaSとして利用するなど、導入が容易でメリットを得やすいところから始め、既存IT環境のリプレースなどのタイミングで徐々に移行していくケースが多いはずだ。中にはセキュリティなどの理由からクラウドへの移行が難しいシステムもあるだろう。

いずれにせよ、クラウドがさまざまなメリットをもたらすことが明らかとなった今、企業は自社のIT環境を将来にわたって最適化していくために、クラウドの活用を前提にした構想を練ることが不可欠である。

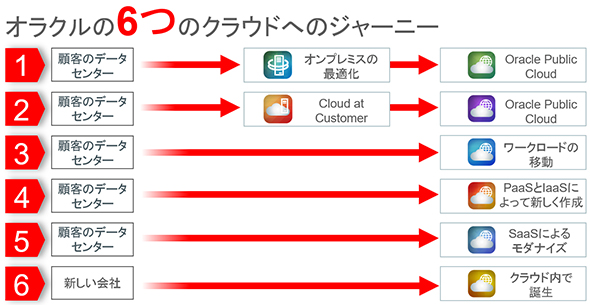

オラクルは、多くの企業が今後クラウドを主要なIT環境として使うことを見据え、「クラウドジャーニー」としてそれぞれの企業/システムの事情に応じたクラウドへの道筋を次のように提案している。

- (1)オンプレミスのシステムを最適化した上でパブリッククラウドへ

- (2)オンプレミスのシステムをプライベートクラウド、さらにはパブリッククラウドへ

- (3)オンプレミスで行っていた一部業務をパブリッククラウドへ

- (4)オンプレミスのシステムをPaaSとIaaSによってリプレース

- (5)オンプレミスのシステムをSaaSによってモダナイズ

- (6)新たなビジネスに伴う新規システムをクラウドで

上に示した道筋のうち、データベース基盤に関しては(1)〜(3)のパターンを経る場合が多いだろう。

(1)はオンプレミスでサイロ化された状態にあるデータベース群を標準化/最適化し、クラウドの利点を最大化できる状態にしてから移行するというパターンだ。

(2)はクラウドの利点とオンプレミスの利点を共に享受するハイブリッド型のパターンである。オラクルは、このパターンを実現するソリューションとして、パブリッククラウドと同じ環境を企業のオンプレミス環境に設置し、オラクルが運用管理を行う「Oracle Cloud at Customer」を提供している。「データベースは自社管理のデータセンターに置きたいが、運用管理コストの削減などパブリッククラウドの利点は享受したい」という企業は、まずこうしたソリューションを利用しながら今後の展開を検討してもよいだろう。

(3)はクラウドの柔軟性や先進性、コスト削減などのメリットをすぐに生かせる領域から先行して活用するというパターンだ。例えば、先進的なサービスを利用したデータ分析環境やIoT(Internet of Things)システムの実現などが挙げられる。

サーバ仮想化/コンテナ技術による“塩漬け”のクラウド移行は正しいか?

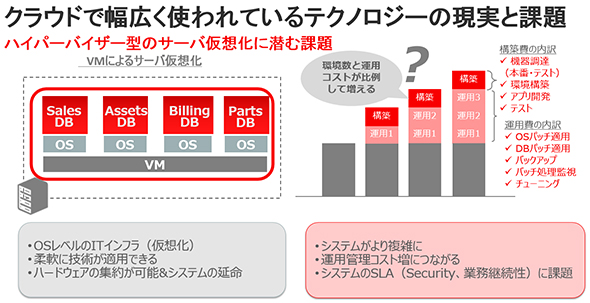

このように、オラクルは企業の事情に応じたさまざまな移行パスを用意しているが、一方でクラウドの活用をうたうベンダーの中には、サーバ仮想化技術やLinuxのコンテナ技術を用いて既存システムを“塩漬け”にしたままクラウドに移行するというアプローチを採る企業もある。

サーバ仮想化技術やLinuxコンテナ技術は、システムが分散してハードウェアリソースを有効に活用できていない環境の改善では一定の効果が期待できる。しかし、クラウドへの移行を見据えた場合、データベースに関してこれらのアプローチを採ることはお勧めしない。なぜなら、サイロ化したシステムを塩漬けにしたままクラウドに移行したのでは、仮想化レイヤーの追加によってシステム環境がより複雑になり、運用管理のコストが下がるどころか増える可能性すらあるからだ。

セキュリティや不具合対応の観点からも、塩漬けのアプローチは好ましくない。例えば、バージョンがバラバラな多数のデータベースをそのままクラウドに移行した環境でセキュリティの脆弱(ぜいじゃく)性や不具合が発覚した場合、大量のデータベースの中から該当するものを特定し、対策を施したパッチを1つ1つ適用しなければならない。これには場合によっては、パッチ適用の影響範囲を調査して作業計画を立てるのに数週間、パッチ適用作業に数カ月といった期間を要するだろう。今日のサイバー攻撃は脆弱性の発覚から間を置かずに行われるケースが多いため、対策が間に合わないシステムも出てくるかもしれない。

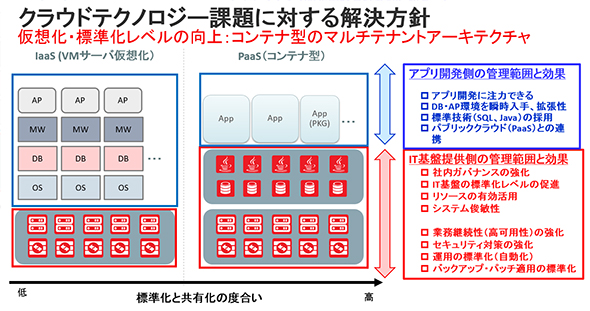

クラウドのメリット最大化も見据えたOracle Databaseのマルチテナント機能

これらのデメリットを抱える塩漬けアプローチに対して、オラクルは「既存システムをデータベースやアプリケーションなどミドルウェアのレベルで標準化してからクラウドに移行する」ことを提唱している。それによって既存システムを整理し、使用するソフトウェアやバージョンを統一することで、ガバナンスを強化しつつ集約率を高め、運用管理コストを削減するのが狙いである。

データベースに関して、この標準化を進める上で鍵となる技術がOracle Database 12cで導入された「マルチテナント機能(Oracle Multitenant)」だ。これはデータベースのコンテナ技術であり、これまで個別に運用してきた個々のデータベースをプラガブルデータベース(PDB)としてコンテナデータベース(CDB)上で複数実行することを可能にする。

CDB上で動作する各PDBは、メモリやバックグラウンドプロセス、I/O、CPUなどを全て共有しつつ、それぞれが独立したデータベースとして動作する。1つのCDB上で最大4096個のPDBを動作させられるため、サーバ仮想化技術と比較してデータベースの集約率を大幅に高められる他、パッチ適用やバックアップなどの運用管理作業はCDBの単位で効率的に行える。

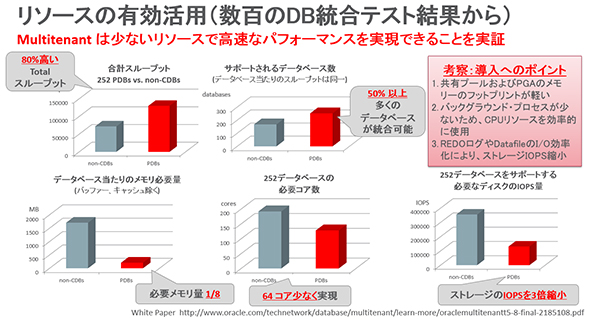

次に示す図は、従来型(サイロ型)とOracle Multitenantによるデータベース環境について、同じリソース使用量で同等の性能を確保した場合の効率性を比較したものだ。

図からも分かるように、Oracle Multitenantを利用した環境では8分の1のメモリ使用量で50%高い集約率を実現し、ストレージのI/O負荷を3分の1に抑えている。

関連記事

- Database Cloudも活用し、移行期間を大幅短縮:リコーが次期統合IT基盤の1つにOracle Exadataを採用 保守コストを2割削減し、バッチ処理は27倍高速化

- 高性能を無駄遣いしない各種ルールの徹底も鍵に:「Oracle Exadata+マルチテナント」でデータベース集約/運用の効率がさらに向上 パナソニックISが基幹データベース統合で証明

- SAPのさらなる高速化にIn-Memoryの活用も検討:ライオンがSAP ERPや基幹系のDB基盤をOracle Exadata X5 & Oracle Database 12cに更改 性能が4〜20倍向上

- 三菱アルミニウムがマルチテナント機能で販売/生産管理データベースを一挙集約し、事業継続性も強化。その選択の理由とは?:基幹DBのBCP対策強化、管理性と性能の大幅向上を実現

- プライベート/パブリックの柔軟な使い分けがメリットを広げる:データベース統合は“ハイブリッド”で! 12c R2のテクノロジーを活用したDBaaSが大きなメリットを実現

- オラクルの“ハイブリッドクラウド”が向かう先は?:Oracle Database 12c R2が“クラウドファースト”で登場! インメモリ、マルチテナント機能がさらに強化

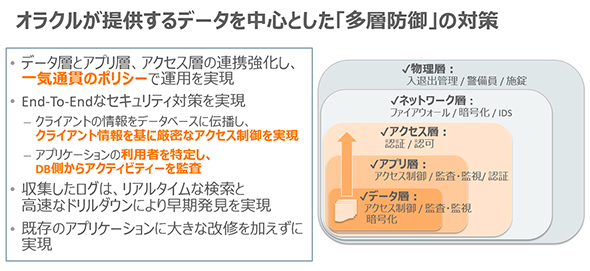

クラウドに関してはセキュリティを懸念する企業もあるが、オラクルはオンプレミスとクラウドのいずれにおいても、データベースを中心に据えた多層防御のアプローチを推進している。

多層防御アプローチの肝は、重要なデータへのアクセスを最小限にとどめることを徹底している点だ。例えばデータベース管理者については、顧客情報データベースのテーブルの内容を閲覧不可とすることで、機密性を保ったまま運用管理作業が行える。また、万一データが漏えいした際の機密性を保つために、最小のオーバーヘッドによる暗号化機能なども提供している。

クラウドとオンプレミスでデータベース資産を自在に移行

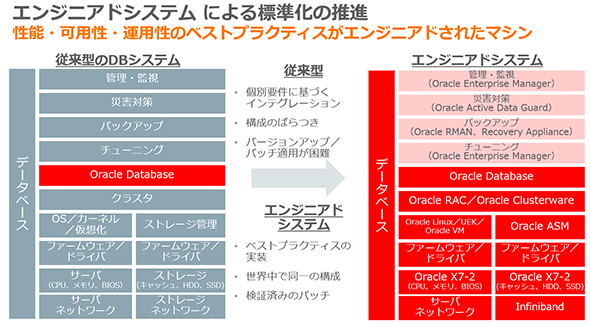

以上のような標準化やセキュリティ向上に最適なデータベース基盤として、オラクルはハードウェアとソフトウェアを高度に融合したEngineered SystemsであるOracle Database専用マシン「Oracle Exadata」を提供している。

Oracle Exadataは高い性能と可用性、拡張性をはじめ、さまざまな特長を備えるが、システム標準化の観点におけるメリットは、ハードウェアとソフトウェアが事前に構成済みの状態で提供される点だ。性能や可用性、セキュリティの面から最適なアーキテクチャで構成/最適化されており、これを世界中の企業が全て同じ構成で利用している。そのため、何か問題が生じた際には問題個所がすぐに特定され、迅速に対処できる。

Oracle Exadataならば、運用フェーズにおける運用管理コストの削減でも大きな効果を期待できる。例えば、ファームウェアやソフトウェアのアップデートに際してはオラクルが事前検証済みのパッチセットが提供され、企業はそれを適用するだけでシステム全体を最適な状態に保ち続けることができる。

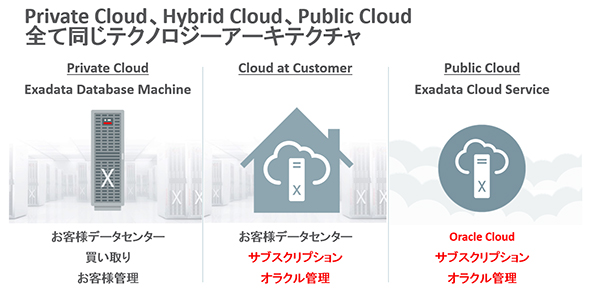

なお、システム環境のアップデートをベンダーに任せられる点はクラウドのメリットとしても知られるが、Oracle Exadataはオラクルのパブリッククラウド(Oracle Database Exadata Cloud Service)やOracle Cloud at Customerでも同じ構成のシステム環境がサービスとして提供される。Oracle Databaseやセキュリティなどのテクノロジーも全てオンプレミスとクラウドで共通なため、企業はオンプレミスで培ったIT資産を修正なしでクラウドに即座に移行したり、クラウド上で築いた資産を必要に応じてオンプレミスに移したりといったことが自在に行える。将来的なクラウドの活用も見据えた場合、“クラウドレディ”なOracle Exadataは最適なデータベース基盤なのである。

標準化のためのツールもクラウドで提供

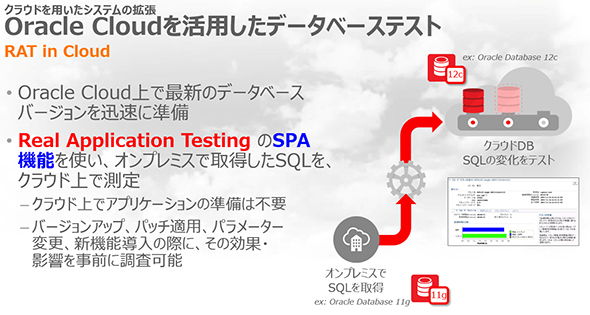

ところで、クラウドへの移行が容易になるとはいえ、これまで個別に開発/管理してきたデータベースを標準化する作業は簡単ではない。中でも大きな課題となるのがデータベーステストだ。

例えば、古いバージョンのOracle Databaseで動くデータベースを最新バージョンにアップグレードする際には、新環境で問題なく動作するかを検証するテストに多くの期間と膨大な作業工数が必要となる。これに十分な期間/予算を割けず、やむなくテストの網羅性を下げるなどしてリリースし、トラブルに見舞われたといった話も聞かれる。

オラクルは、こうしたテストを短期間で効率的かつ正確に行うためのテストツールとして「Oracle Real Application Testing(RAT)」を提供しており、SQLの互換性、性能や実行計画の変化などについて、短期間で網羅的かつ正確なテストを実施できる。オンプレミス向けパッケージ製品に加えてクラウドサービス(Oracle Database Cloud Service)でも用意しており、必要な期間だけ従量課金で使うことも可能だ。

関連記事

- これが“RAT in Cloud”の威力! 外為どっとコムがデータベースアップグレードの期間とコストを大幅圧縮:2100本超のSQL全量テストの工数を約7割削減

- もうデータベースアップグレードは怖くない! 「Oracle RAT+Oracle Cloud」で簡単、省コストにテストする:「12c」に向けた最大の関門も、この組み合わせで楽々突破!

- そろそろ12cに移行する? 課題はアップグレード時のDBテスト Oracle RATとOracle DBCSで手間とコストのリスクを最小限に!:新日鉄住金ソリューションズのエキスパートも太鼓判

クラウドの先進テクノロジーも取り込んでデータベース資産を発展させる

今日、ITの世界におけるイノベーションの多くがクラウドの領域で先行して起きているが、オンプレミスとクラウドが同じテクノロジー/アーキテクチャに基づくオラクルのデータベース製品ならば、それらをいち早く自社のシステム環境に取り込めることも大きなメリットである。

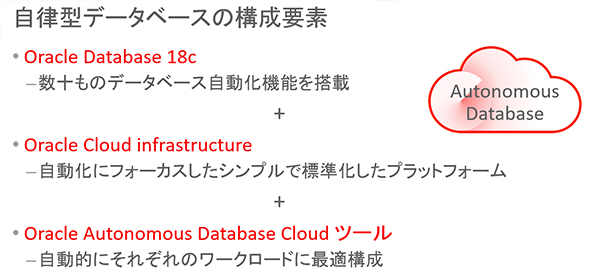

例えば、2017年10月に米国で開催されたオラクルの年次カンファレンス「Oracle OpenWorld 2017」では、Oracle Databaseの次世代クラウドサービスとして「Oracle Autonomous Database Cloud」が発表された。

Oracle Autonomous Database Cloudの強化ポイントの1つは、「機械学習」のテクノロジーを導入して運用管理を自動化し、データベースの自律的な運用を目指している点だ。もともとOracle Databaseが持つ高度な自動化機能と組み合わせることにより、多くの人手を要していた運用管理作業を削減し、人的ミスに起因する障害を減らしてデータベースの安定運用を図ることが狙いである。データベースの自動的な暗号化やパッチ適用などの作業を自動化してデータベースが自ら脆弱性に対処する“セルフセキュアリング”の機構も導入される。従来提供されているOracle Databaseの高可用性技術を活用して、データ破損などをデータベースが自ら検知して自動修復させることも可能だ。

これらのテクノロジーは、Oracle Cloudの中核的な技術となったOracle Databaseを信頼性の高いクラウドサービスの基盤として発展させるために導入されるものだが、もちろん同じテクノロジー/アーキテクチャで作られるオンプレミス製品でも利用できる。「クラウドの先進テクノロジーをオンプレミス環境でも今すぐに活用し、クラウド上の資産とともに発展させていける」──これこそ、企業がクラウド時代にオラクルのデータベース基盤を使うことで得られる最大のメリットだといえるかもしれない。

提供:日本オラクル株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2017年12月29日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.