DNSの逆引きゾーンを定義する(イントラネット&サブドメイン編)【Windows OS】:Tech TIPS

DNSの逆引きゾーンを定義しておくと、IPアドレスからホスト名(FQDN)を求めることができる。逆引きゾーンでサブドメインを利用すると、サブネットに関する管理を他のDNSサーバに委任できる。逆引きゾーンの管理は、正引きゾーンと同じDNSサーバで行うようにするよとい。サブドメインを作成するには、同一ゾーン内に定義する方法と、委任を利用する方法がある。

対象OS:Windows 2000 Windows Server 2003

Tech TIPS「WindowsでDNSの逆引きゾーンを定義する(イントラネット編)」では、主にイントラネット用途において、IPアドレスから名前(FQDN)を求めるという、逆引きDNSサービスの設定方法について解説した。

例えば「10.20.5.0/24」「10.20.6.0/24」「10.20.7.0/24」「10.20.8.0/24」「10.20.9.0/24」という5つのネットワークが組織内のネットワークで利用されているとすると、次のような5つの逆引きゾーン(ドメイン)を定義しておけばよい。

| ネットワーク | 定義するゾーン名 |

|---|---|

| 10.20.5.0/24 | 5.20.10.in-addr.arpa |

| 10.20.6.0/24 | 6.20.10.in-addr.arpa |

| 10.20.7.0/24 | 7.20.10.in-addr.arpa |

| 10.20.8.0/24 | 8.20.10.in-addr.arpa |

| 10.20.9.0/24 | 9.20.10.in-addr.arpa |

| 逆引きゾーンで定義するゾーン名 5つのネットワークがあれば、このように5つの逆引きゾーンが必要となる。 | |

「10.20.5.0/24」または「10.20.5.0/255.255.255.0」というネットワークアドレス表記は、「10.20.5.0〜10.20.5.255」というIPアドレスの範囲を示す。これに対応する逆引きゾーン(ドメイン)名は、以下のように生成すればよい。

- 「10.20.5.0」→「10.20.5」のように、最後のbyteを削除

- 「10.20.5」→「5.20.10」のように、IPアドレスの組を逆順に並べ直す

- 末尾に「.in-addr.arpa」を付けて、「5.20.10.in-addr.arpa」とする

DNSの管理ツールを起動し、これらのゾーンを「逆引き参照ゾーン」の下に作成しておけばよい。

正引きゾーンに合わせて逆引きゾーンも個別に管理すべき!?

前出のTech TIPSでは、例として、1台のDNS上にこれらすべてのゾーンを作成する例を示した。DNSのクライアントコンピュータで参照しているDNSサーバがただ1台だけならば、このようにしておかないと、すべての逆引きゾーンに対して正しくアクセスできないからだ。

しかし、実際のネットワークでは、ネットワーク(サブネット)ごとに管理の主体が異なっていることが多いだろう。

例えば「10.0.0.0/16」は本社、「10.4.0.0/16」は支社1、「10.8.0.0/16」は支社2、などとなっており、それぞれの拠点ごとに管理者が配置されていたり、DNSサーバそのものが(サブドメインとして)分散して配置されていたりする。となると、当然逆引きゾーンのデータも各拠点ごとに独立して管理できなければならない(正引きも逆引きも同じDNSサーバを参照するので、正引きはサブドメインで分散する一方で、逆引きはどこか1カ所でまとめて管理する、という形態は現実的ではない)。

逆引きゾーンも階層的に管理できる

正引きゾーンと同じように、逆引きゾーンもサブドメイン化して、階層的に管理することも可能である。こうすれば、ネットワークごとに異なるDNSサーバを利用することが可能になる。

逆引きゾーンをサブドメイン化するには、正引きの場合と同じように、同一ゾーン中に複数のゾーンを含める方法と、委任(delegation)を利用して別のDNSサーバ(同じDNSサーバでもよいが)へ依頼する方法の2通りがある。本Tech TIPSでは、これらの方法についてまとめておく。概念を含む詳細については、以下のTech TIPSを参照していただきたい。

- DNSのサブドメインを定義する(同一ゾーン中に定義する方法)(Tech TIPS)

- DNSのサブドメインを定義する(委任を利用する方法)(Tech TIPS)

ちなみに、デフォルトでは、「0.0.127.in-addr.arpa」という逆引きゾーンは(これは「127.0.0.1」→「localhost」という、ループバックアドレスに対する逆引き定義)、単一ゾーン中にサブドメインを定義する方法で用意されている。

これから作成する逆引きゾーンの階層構造

以下の例では、「10.20.5.0/24」「10.20.6.0/24」……というネットワークアドレスに対して、サブドメインを利用して逆引きゾーンを定義してみる。

前出のTech TIPSでは、これに対して「5.20.10.in-addr.arpa」〜「9.20.10.in-addr.arpa」というゾーンを定義した。しかし、サブドメインを利用する場合は、1byteごとに区切って、階層的な逆引きDNSドメイン名空間を構築する。まずトップレベルとして、

- 10.in-addr.arpa.

という逆引きドメインを定義する。そして、この下に、

- 20.10.in-addr.arpa

というサブドメインを作成し、さらにこの下に、

- 5.20.10.in-addr.arpa

- 6.20.10.in-addr.arpa

- 7.20.10.in-addr.arpa

- ……

というサブドメインを順次定義する。

サブドメインを定義する場合、同一ゾーン中に作成すれば、親ドメインと同じゾーン(同じDNSサーバ)で管理されることになる。これに対して、委任を利用すれば、他のDNSサーバへ依頼できる。

同一ゾーンでサブドメインを定義する

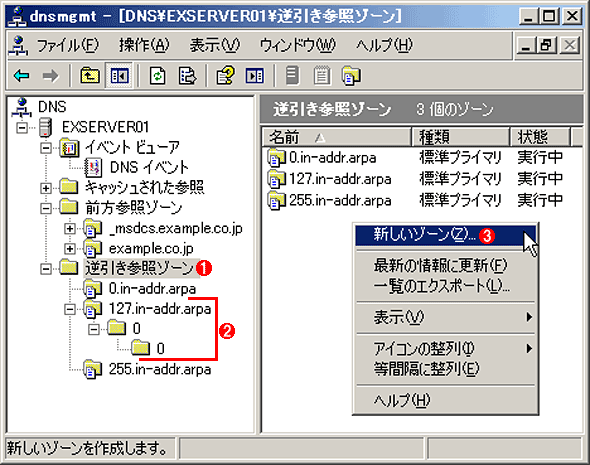

最初に「10.in-addr.arpa」というゾーンを定義する。このためにはDNSの管理ツールを開き、[逆引き参照ゾーン]で[新しいゾーン]メニューを実行して、ウィザードを開始する。

新規逆引きゾーンの作成

新規逆引きゾーンの作成最初にトップレベルの逆引きゾーン「10.in-addr.arpa」を作成する。なお、この画面は、[表示]−[詳細設定]を有効にした場合の表示である。このオプションを有効にしないと、デフォルトの「0.0.127.in-addr.arpa」ゾーンなどの情報は表示されない。

(1)これを選択して右クリックするか、右側のペインで右クリックする。

(2)デフォルトの「0.0.127.in-addr.arpa」ゾーンの定義。「127.0.0.1」→「localhost」が定義されている。

(3)これを選択する。

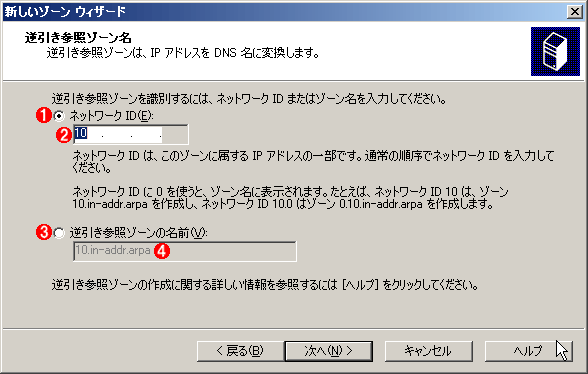

まずトップレベルのドメイン「10.in-addr.arpa」を作成する。ウィザードを起動し、[プライマリ ゾーン]の作成を選択して、先へ進めると、次のような、逆引き参照ゾーン名の入力ダイアログが表示される。前出のTech TIPSの方法と比べると、[ネットワーク ID]に対して、IPアドレスの先頭部分しか指定していないところが異なる。2byte目と3byte目は空白にしておくことに注意。

逆引きゾーン名の指定

逆引きゾーン名の指定ネットワークIDとして、先頭byteの値のみを指定すると、「10.in-addr.arpa」というゾーンが作成される。同様に例えば「192.168.0.1」に対応する逆引きゾーンを作成するなら、先頭の「192」だけを指定する。

(1)これを選択すると(デフォルト)、ネットワークアドレスの組から自動的にゾーン名が決定される。

(2)先頭の数字だけを指定すること。後ろの2つの数字は空白のままにしておく。

(3)逆引きゾーン名を手動で指定する場合はこれを選択する。

(4)作成される逆引きゾーン名。

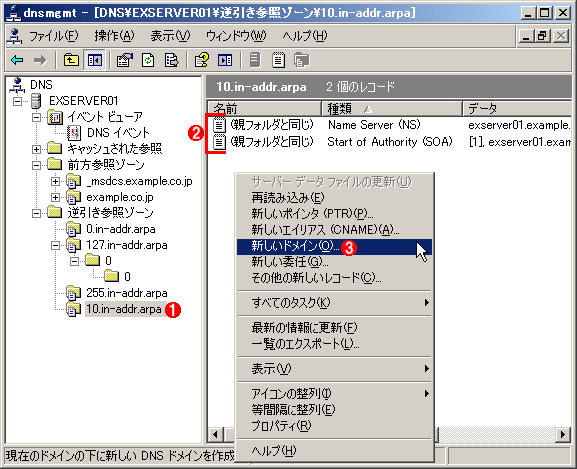

ウィザードを進めて終了すると、次のようになっているはずである。トップレベルドメインが作成できれば、次はその直下に「20.10.in-addr.arpa」に相当するサブドメインを作成する。ここでは、同じゾーン内に作成してみよう。つまりこのドメインは、同じDNSサーバで管理するということである。

逆引きサブドメインの作成

逆引きサブドメインの作成先ほど作成されたばかりの「10.in-addr.arpa」というドメインを選択後、この中に新しいサブドメインを作成する。

(1)今作成されたばかりの逆引きトップレベルドメイン。これを選択後右クリックするか、右側のペインで右クリックする。

(2)作成されたトップレベルの逆引きゾーン。SOAとNSレコードが定義されている。

(3)これを選択してサブドメインを作成する。

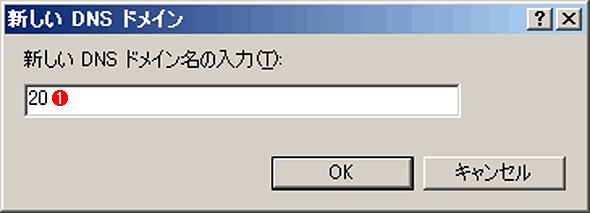

同一ドメイン内にサブドメインを作成する場合は、そのドメインの名前を入力するだけでよい。ここでは「20」と入力する。

サブドメイン名の指定

サブドメイン名の指定作成したいサブドメインの名前を指定する。この名前が親ドメインの名前と組み合わされ、最終的なドメイン名となる。

(1)サブドメインの名前。「10.in-addr.arpa」の部分は指定しなくてもよい(指定してはいけない)。

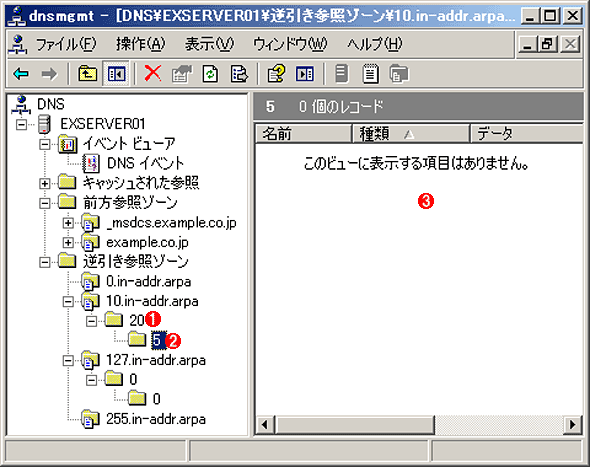

次は、同様にして、今作成した「20.10.in-addr.arpa」の下に「5」というサブドメインを作成する。やり方は同じなので省略する。完成すると次のようになっているはずである。

完成した「5.20.10.in-addr.arpa」ドメイン

完成した「5.20.10.in-addr.arpa」ドメイン最終的には、このように、階層的なドメインになる。

(1)「20.10.in-addr.arpa」ドメイン。

(2)「5.20.10.in-addr.arpa」ドメイン。

(3)最初は何も定義されていない。各クライアントコンピュータの自動更新によって、逆引きレコードが登録される。

「5.20.10.in-addr.arpa」という逆引きゾーンの作成は以上で終了である。これ以上は、何も設定する必要はない。

委任でサブドメインを定義する

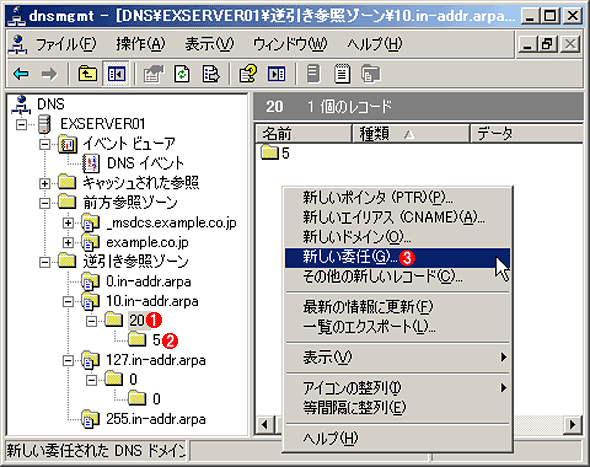

次は同様にして、「6.20.10.in-addr.arpa」というサブドメインを作成してみよう。ただし今度は同一ドメインではなく、別のDNSサーバへ委任する例を取り上げる。

まず「20.10.in-addr.arpa」ゾーンでポップアップメニューを表示させ、[新しい委任]を実行する。

サブドメインの委任の作成

サブドメインの委任の作成(1)委任を作成したい親ドメインを選択する。ここでは「20.10.in-addr.arpa」を選択して右クリックするか、右側ペインで右クリックする。

(2)先ほど作成したサブドメイン。これを同じレベルに6というサブドメインを作成する。

(3)これを選択する。

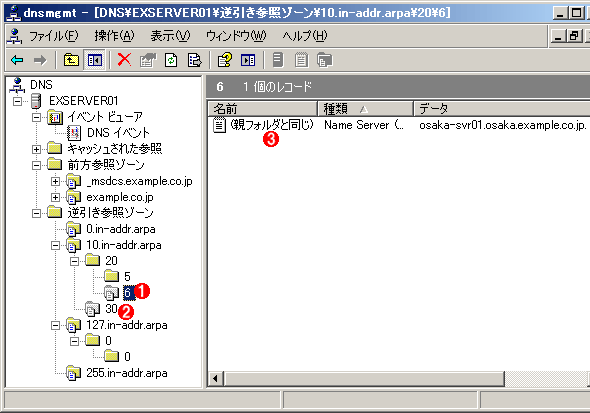

サブドメインを委任する場合は、ドメイン名(ここでは「6」)の指定後、委任先のDNSサーバのFQDNとIPアドレスを指定しなければならない。ウィザードの画面は簡単なので省略する。完成すると、DNSの管理画面は次のようになるはずである。

作成された委任サブドメイン

作成された委任サブドメインサブドメインを外部DNSサーバに委任するように設定すると、このようなレコードが作成される。

(1)フォルダアイコンの左下に「書類のマーク」が付いているのが、外部への委任であることを表す。

(2)同様に、「30.10.in-addr.arpa」ドメインを委任形式で作成してみた。

(3)委任する場合は、このように外部DNSサーバを参照するためのName Server(NS)レコードが作成される。

「5.20.10.in-addr.arpa」と「6.20.10.in-addr.arpa」は、同じサブドメインである一方で、同一ゾーンか、外部に委任するかが違う。委任する場合はこのように、委任先のDNSサーバを指すための、Name Serverレコード(NSレコード)が定義されている。

そして委任先のDNSサーバ(この画面では「osaka-svr01.osaka.example.co.jp」)には「6.20.10.in-addr.arpa」という逆引きゾーンを定義しておく。その場合、「10.in-addr.arpa」というゾーンを作成後、さらに「20.10.in-addr.arpa」「6.20.10.in-addr.arpa」サブドメインを作成してもよいし、最初から「6.20.10.in-addr.arpa」toiuというゾーンを1つだけ作ってもよい。

「192.168.*.*」「172.16.*.*」などの場合でも、以上の「10.*.*.*」の例と同様である。まずトップレベルの逆引きドメイン「192.in-addr.arpa」「172.in-addr.arpa」を作成後、同一ゾーン内にサブドメインを作るか、外部DNSサーバへ委任すればよい。

■この記事と関連性の高い別の記事

- WindowsでDNSの逆引きゾーンを定義する(イントラネット編)(TIPS)

- IPアドレスとネットマスク(基礎から学ぶWindowsネットワーク)

- DNSのサブドメインを定義する(委任を利用する方法)(TIPS)

- DNSのサブドメインを定義する(同一ゾーン中に定義する方法)(TIPS)

- nslookupの基本的な使い方(イントラネット編)(TIPS)

- nslookupの基本的な使い方(SOAレコード編)(TIPS)

- nslookupでDNSのゾーン転送機能をテストする(TIPS)

- DNSサーバの動的更新設定を変更する(TIPS)

- DNSの動的更新を無効にする(TIPS)

- ホスト名からIPアドレスを見つける方法(TIPS)

- nslookupの基本的な使い方(MXレコード編)(TIPS)

- ドメイン名に対してIPアドレスを割り当てる(TIPS)

- 名前解決のトラブルシューティング(DNSリゾルバ・キャッシュ編)(TIPS)

- Active Directory用のDNSレコードを強制的に作成する方法(TIPS)

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.