第139回 世界初のプロセッサ「4004」誕生40周年に思うこと:頭脳放談

Intel が世界初のマイクロプロセッサ「4004」を発表してから40年。手元にある風呂敷に染め抜かれた4004の回路図を見て、思うことを書いてみた。

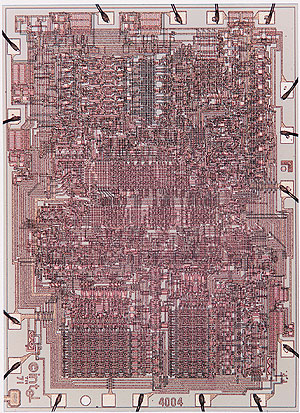

いま、手元に古い風呂敷を広げて見ている。古いとはいえ、大切に保存してあったので緑の地色はいささかも衰えてはいない。緑の地色に白の紋様が染め抜かれており、これが唐草模様でもあれば、典型的かつ日本の伝統的な風呂敷なのだが、染め抜いてある紋様がいささか変わっている。この紋様をぱっと見てすぐに何だか分かる人はそう多くないだろう。残念ながら(笑)半導体業界で少し長く暮らしてきた身にはよく分かってしまうのだが、電子回路が染め抜いてあるのだ。同様の回路が4つ並んでいるので、遠くから見てもよく分かる。4bitの加算器を中心とした4bitマイクロプロセッサのデータ・パス回路の中心部分なのである。

この風呂敷、世界初のマイクロプロセッサ、Intel「4004」の回路が染め抜いてあるのだ。約20年ほど前に、4004の設計者の1人であった嶋 正利 氏が、4004を設計したころを回顧して書かれた本「マイクロコンピュータの誕生―わが青春の4004(岩波書店 刊)」を出版した際、記念に配られた風呂敷なのである。そのころ嶋 氏はすでにIntelを離れていらしたが、風呂敷に4004の回路を染め抜くためにわざわざIntelから許可をとって作ることができたと聞いている。

これを本棚の奥から取り出してきたのは、2011年11月にIntelが4004の誕生40周年を祝うメッセージを流していたからだ(インテルのニュースリリース「インテル、世界初のマイクロプロセッサー、インテル 4004の誕生40周年」)。マイクロプロセッサが世に出てからすでに40年とみるか、まだ40年とみるか。ただこのちっぽけな半導体製品が、世の中を大きく変えてきたことだけは間違いないだろう。

Intelのホームページを見れば、性能は35万倍になったとか、集積度はとか、いろいろな説明がなされている(Intelのマイクロプロセッサ誕生40周年に関するホームページ「40th Anniversary of the Microprocessor」)。また、立派な人々がいろいろとコメントしているようなので、その意義についても語りつくされているに違いない。繰り返しになるようなことを書くのは避けよう。けれど、この風呂敷を見ていれば、その当時の状況がいろいろと想像できることがある。この40年の時間の流れが見えてくるといったら大げさか。

風呂敷の回路図を見てみたら

風呂敷の回路図を見てまず気付くのが、この回路がMOSトランジスタの回路であるけれど「レシオ・レス」ではない、ということである。レシオ・レスという言葉自体、死語になってしまったように思うけれども、現在、一般的なCMOSトランジスタ回路はすべてレシオ・レスということになる。高い電圧を出力するときにはpチャネルのトランジスタが、低い電圧を出力するときにはnチャネルのトランジスタがそれぞれオンするので、「抵抗値の比率(レシオ)」で出力電圧が決まるような回路は存在しないため「レシオ・レス」と呼ぶわけだ。

いまどきのマイクロプロセッサ設計者は、まずCMOS回路しか使わないだろうからそんなことをいちいち気にしないだろう。筆者にしたところで、業界に入ったころには、すでにCMOS回路になりつつあった時代なのだが、ほんのわずかばかりそれ以前の回路も触る機会もあったので多少は分かる。改めて4004の回路を見れば、すべて出力電圧は抵抗値の比率(レシオ)で決まるような回路である。回路が分かっている人ならば、プルアップ抵抗があり、トランジスタがオンになったときにプルアップ抵抗とトランジスタのオン抵抗の比で出力のレベルが決まる回路だ、といえば分かっていただけるだろう。

当然、プルアップ抵抗の値はかなり大きめにしてあるのだが、あまり大きすぎると電圧を引っ張り上げる速さが遅くなってしまうから、いくらでも大きくできるというわけでもない。結果、回路には直流的な電流がかなり流れ続けることになる。一瞬のスイッチング時の電流と、わずかな漏れ電流に汲々としている現代のマイクロプロセッサからすれば、贅沢な回路構成ともいえるし、nチャネルとpチャネルという2種類のトランジスタを使うことが叶わなかった4004の時代からすれば「しかたがなかった」ともいえる回路である。まぁ、この回路で現代的なプロセッサを設計することも可能だが、電源入れたら一瞬で赤熱し、破壊されるに違いない。けれど、回路のシンプルなこと。可能な限りギリギリのトランジスタ個数で回路が構成されていることが分かる。トランジスタの数などあまり気にもとめない現代の設計者だったらこの2〜3倍のトランジスタを使っても同じ機能にはならないだろう。

実際、見慣れた昔風の回路図シンボルであちこちにプルアップ抵抗が書き込まれている(最近では抵抗は単なる四角い箱になってしまったらしいが、年寄りにはギザギザのあの形でないとピンとこない)。ただし、その横には抵抗値ではなくて、6/62といった数字が書き込まれている。抵抗のシンボルで書かれているが、これは抵抗ではなく「デプレッション型」のトランジスタなのであった。「6」はトランジスタの幅が6ミクロンであることを示し、「62」というのはトランジスタのチャネル長が62ミクロン(!)であることを示しているのだ。現在のナノメータ単位のチャネル長に比べると巨大な大きさであることが分かるだろう。

もっとも、62ミクロンというのは「抵抗として使うデプレッション型」トランジスタだからで、通常のMOSトランジスタのシンボルで描かれているエンハンスメント型トランジスタには、その幅は書いてあるがチャネル長の記載はない。通常、エンハンスメント型は常に指定の最小チャネル幅を使うから省略しているのだ。Intelのホームページによるとこれは10ミクロンである。スピードがいらない部分では幅が8ミクロンなどという「小さい」トランジスタを使っている部分もあるが、スピードが要る部分では、幅60ミクロンなどという大きいトランジスタでガツンと電流を引いている。

幅60ミクロン×長さ10ミクロンのこのトランジスタの領域に、現代だったらどのくらいのトランジスタを敷き詰めることができるか計算してみると、40年が実感できるだろう。しかし、MOSトランジスタの原理そのものは40年前と今とで変わらず、ひたすらサイズの縮小に縮小を重ねてきただけだ、ということも思い出す必要があるだろう。

ここでも感心するのは、トランジスタのサイズがみんな、微妙に異なっていることだ。速くしなければならないところにはサイズをおごるが、そうでないところには必要最小限で済ませ、ともかく回路の面積を最小にするように、1個1個のトランジスタのサイズを変えているのだ。現代的な設計ではトランジスタどころか、ロジック・シンボルすらも見ることなく、ソースコードを書いてコンパイルすればソフトウェアが回路を吐き出す。そんな世界では、このような1個1個のトランジスタに配慮を行き届かせているような設計は望むべくもない(数千万個もあるようなトランジスタにそれをすることは不可能ではある)が、細部への細やかな配慮が設計の質を決めるという点では今も昔も変わらない。

なお、この風呂敷には2バージョンあることが知られている。「残念ながら」手元のものは第1版のようだ。「残念ながら」というのは、第1版には風呂敷に染め抜かれた回路に数箇所の「バグ」があるからである。普段回路図を見慣れているものなら見逃しはしないのだが、風呂敷屋さんの職人さんには回路図が分からなかったのであろう。風呂敷にするときに「転記ミス」があったようなのだ。しかし、第2版ではそれらの「バグ」は修正され、完全な回路となっている。電子回路の設計者であれば回路図のチェック・ツールなど便利なソフトウェアも使えるが、風呂敷屋さんはそのようなソフトウェアなどを使うことはないだろう。風呂敷を作らせた嶋 氏の設計者としてのコダワリというか、執念というかが伝わってくる逸話である。

■関連リンク

- インテル、世界初のマイクロプロセッサー、インテル 4004の誕生40周年(インテル)

- Intelのマイクロプロセッサ誕生40周年に関するホームページ「40th Anniversary of the Microprocessor」(インテル)

筆者紹介

Massa POP Izumida

日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部を経て、現在は某半導体メーカーでRISCプロセッサを中心とした開発を行っている。

「頭脳放談」

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.

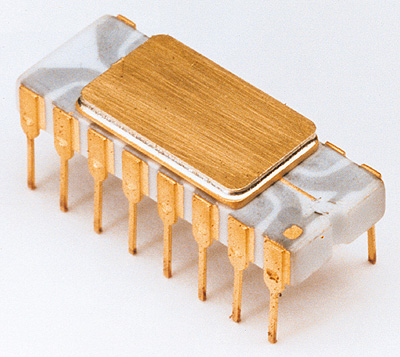

4004のパッケージ写真

4004のパッケージ写真