運用工数を15分の1に削減! パナソニックISが実践するOracle Exadataとマルチテナントを活用した大規模DB統合のアプローチ:8システム/5人の運用体制が170システム/7人に(3/5 ページ)

Oracle Database 12cのマルチテナント機能でスキーマ統合の課題を克服

Oracle EBSのデータベースをOracle Exadataに移行した第2ステップでは、新たに導入したOracle Exadata X3-2と既存のOracle Exadata X2-2をInfiniBandで接続。同社はこの際、2台のOracle Exadataで「Oracle Automatic Storage Management(ASM)」のディスクグループを構成している。

Oracle ASMはストレージの並列化によるI/O処理の分散によってパフォーマンスを改善するほか、データベースのミラーリングによって可用性を高める機能も備えている。Oracle Exadata単体でもOracle ASMは使われているが、パナソニックISは2台のOracle Exadataを接続することで並列度を高め、I/O性能と可用性のさらなる向上を果たしたわけだ。

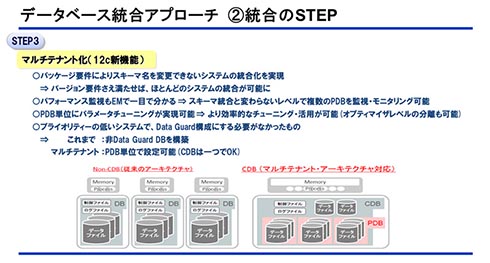

そして、2015年にOracle Database 12cがリリースされた後は、第3ステップとしてさらなるデータベースの集約が行われたが、ここで使われたのがマルチテナント機能である。

それ以前はスキーマ統合をベースにしてデータベース集約を図ってきたが、アプリケーションパッケージの制約や業務要件からスキーマ統合が難しいケースもあった。また、独自に開発したシステムであれば個別に改修することでスキーマ統合が行えるが、その改修に莫大なコストが掛かるという問題もあった。こうした背景から、一部のデータベースは集約が見送られてきたが、マルチテナント機能を備えたOracle Database 12cが登場したことで、スキーマを気にせずデータベースを集約することが可能になったのだ。

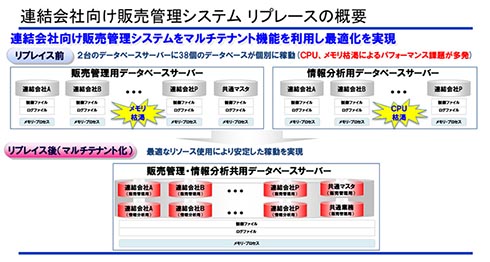

パナソニックISは、マルチテナント機能を利用して連結会社向け販売管理システムのデータベース基盤もリプレースしている。従来は2つのサーバで38個のデータベースが個別に稼働していたが、CPUやメモリリソースの枯渇を原因とするパフォーマンス低下の問題が深刻化していた。そこでOracle Database 12cを利用してデータベース環境をマルチテナント化し、さらにリソース配分を最適化したことにより、安定した稼働を実現している。

PDB単位の運用管理により、パフォーマンスとシステムライフサイクル全般の運用効率が向上

パナソニックISは、マルチテナント機能を用いたデータベース統合について多くのメリットを実感している。その1つとして、同社IDCサービス事業部 IT基盤部 インフラ基盤チーム 主務の辻本貴士氏は、プラガブルデータベース(PDB)の単位でパラメータを調整可能であることを挙げる。

「データベースサーバを個別に運用している場合、当然ながらOracle Databaseのパラメータを自由に設定することができます。しかし、スキーマ統合によりデータベースを集約した場合、データベースごとに自由にパラメータを設定することはできません。そのため、以前にOracle Database 11gを使っていた際にはOracle Exadataのパラメータでテストを行い、それでうまく動作しない時は集約しないというアプローチを採っていました。

これに対して、Oracle Database 12cではPDBの単位でパラメータを設定できるため、各システムの特性に合わせてチューニングすることが可能になりました。これはマルチテナント機能の極めて大きなメリットだと感じています」(辻本氏)

さらに、辻本氏はマルチテナントを活用することで、システムのライフサイクル全体を通じて運用管理を効率化できることも大きなメリットだと話す。

「Patch Set Release適用などによるバージョンアップの際、マルチテナント機能のアンプラグ/プラグの操作によってPDBごとにシステム単位での移行が可能となり、比較的、安全にバージョンアップできるインフラが整いました。また、共通のマスタデータを各データベース側に保持するのではなく、1つのPDBとして運用することで、システムのメンテナンスも効率化しています」(辻本氏)

片岡氏がマルチテナント機能のメリットとして強く実感しているのは、Oracle Data Guardを用いた二重化の対象にするかどうかをPDB単位で選択できる点だという。

「従来のアーキテクチャでは、プライオリティの低いデータベースも二重化することになり、それによって待機系のストレージ容量を圧迫することがネックとなっていました。一方、Oracle Database 12cのマルチテナント環境ではPDB単位で選択できるようになり、これも大きなメリットの1つだと感じています」(片岡氏)

関連記事

【Oracle Exadata事例】パナソニック インフォメーションシステムズが推し進める基幹データベース群のDBaaS化

【Oracle Exadata事例】パナソニック インフォメーションシステムズが推し進める基幹データベース群のDBaaS化

全社IT基盤改革におけるデータベース統合で、パナソニック インフォメーションシステムズがシステム基盤として採用したのが「Oracle Exadata」だ。データベース基盤のコスト最適化とパフォーマンス向上を果たした同社は、ビジネスの動きに即応した迅速なデータベース調達を実現すべく、Oracle ExadataによるDBaaS構築を推進している。[プライベートクラウド/データベース統合][運用管理効率化][Engineered System] 4カ月でDB統合、販売店支援を5.3倍高速化したプロトコーポレーション

4カ月でDB統合、販売店支援を5.3倍高速化したプロトコーポレーション

プロトコーポレーションは2015年1月、クルマ情報誌「Goo」やクルマポータルサイト「Goo-net」をはじめとする基幹事業のデータベース群をOracle Exadata X4-2上に統合した。「ここまで劇的に性能が向上するのなら、もっと早く導入すればよかった」──このプロジェクトを統括した同社の山本正博氏はそう語る。[パフォーマンス改善][プライベートクラウド/データベース統合][運用管理効率化][Engineered System][Oracle Enterprise Manager] エディオンが「約1200店舗の業務をリアルタイムに支える統合データベース基盤」にOracle Exadataを選んだ理由

エディオンが「約1200店舗の業務をリアルタイムに支える統合データベース基盤」にOracle Exadataを選んだ理由

「本当に垂直統合型でよいのか?」──大手家電量販店のエディオンは熟慮の末、全国約1200店舗の業務を支える統合データベース基盤を「Oracle Exadata」で刷新。圧倒的なパフォーマンス向上に加えて、大幅なコスト削減という果実を得た。[プライベートクラウド/データベース統合][Engineered System][Data Integration][Database Security] ライオンがSAP ERPや基幹系のDB基盤をOracle Exadata X5 & Oracle Database 12cに更改 性能が4〜20倍向上

ライオンがSAP ERPや基幹系のDB基盤をOracle Exadata X5 & Oracle Database 12cに更改 性能が4〜20倍向上

ライオンは先頃、Oracle Exadata V2で運用してきたSAP ERPや基幹系のデータベース基盤をX5に移行。併せてRDBMSもマルチテナントを活用したOracle Database 12cにアップグレードし、処理性能が4〜20倍向上した。同社は今後、Oracle Database In-Memoryの活用も検討しているという。[プライベートクラウド/データベース統合][Engineered System] インダストリー4.0時代を見据えた日本精工のIT戦略とは

インダストリー4.0時代を見据えた日本精工のIT戦略とは

システムごとにサイロ化/個別最適化が進んだITインフラを全社統合し、ガバナンス強化、コスト削減、安定運用を図る──日本精工が中期経営計画の下で進めるITインフラ全体最適化において、データベースの統合基盤に選ばれたのは「Oracle Exadata」であった。[プライベートクラウド/データベース統合][Engineered System] NTTドコモの6600万顧客のリアルタイムビリング基盤「MoBills」を支えるデータベース基盤とは

NTTドコモの6600万顧客のリアルタイムビリング基盤「MoBills」を支えるデータベース基盤とは

「Oracle Exadataで垂直統合型システムのイメージが変わった」──NTTドコモの基幹システムの1つ「MoBills」のインフラ刷新を推進したメンバーの1人はそう語る。約6600万顧客への課金/決済を担う同システムのデータベース基盤に、同社はなぜOracle Exadataを選んだのか?[プライベートクラウド/データベース統合][パフォーマンス改善][Engineered System][Oracle Enterprise Manager] 企業の共通業務を効率化するドコモ・システムズのクラウドサービス「dDREAMS」。その安定稼働をOracle Exadataが支える

企業の共通業務を効率化するドコモ・システムズのクラウドサービス「dDREAMS」。その安定稼働をOracle Exadataが支える

多くの企業に共通するオフィス業務を効率化するクラウドサービスとして、ドコモ・システムズが提供しているのが「dDREAMS」だ。ドコモグループの数多くのシステムを開発/運用してきた経験とノウハウが凝集された同サービスの安定稼働は、「Oracle Exadata」をはじめとするオラクルの各種ソリューションが支えている。[高可用性/災害対策][運用管理効率化][Engineered System] 日本の電力システム改革を支えるオラクルの先進ITソリューション

日本の電力システム改革を支えるオラクルの先進ITソリューション

スマートメーターから得た各種情報を用いて効率的な送配電を実現する鍵となるのは、それらの情報を短時間で処理して事業者に提供する高性能なデータベース基盤の構築だ。オラクルは、Oracle Exadataをはじめとする先進のデータ活用ソリューションにより、送配電の最適化からビッグデータを利用したビジネス革新まで、電力ビジネスを全面的に支援する体制を整えている。[パフォーマンス改善][Engineered System] 大和ハウス工業はグループ全体のDB基盤統合と高速化をどう実現したか

大和ハウス工業はグループ全体のDB基盤統合と高速化をどう実現したか

大和ハウス工業はグループ全社で利用する基幹業務システムの統合データベース基盤として「Oracle Exadata」を導入し、バッチ処理を最大241倍高速化。その高い性能とコスト効果を確信すると、さらにSAP ERPのバックエンドデータベースにも採用するなど活用の輪を広げてきた。[プライベートクラウド/データベース統合][パフォーマンス改善][運用管理効率化][Engineered System] 札幌市は“発注者主体”で基幹情報システム刷新プロジェクトを推進。「調達の透明性」と「地元企業の参入機会拡大」を確保した秘訣

札幌市は“発注者主体”で基幹情報システム刷新プロジェクトを推進。「調達の透明性」と「地元企業の参入機会拡大」を確保した秘訣

「発注者側が主体性を維持しながらITプロジェクトを推進する」というコンセプトの下、札幌市が基幹系情報システムをメインフレームからオープン系に移行する一大プロジェクトを推進中だ。発注者側の主体性維持はどのように実現したのだろうか?[プライベートクラウド/データベース統合][パフォーマンス改善][Engineered System][Oracle Database 12c] 100万台超の複合機をグローバルに結ぶ! キヤノンの基幹サービスを支えるIoT基盤の全容

100万台超の複合機をグローバルに結ぶ! キヤノンの基幹サービスを支えるIoT基盤の全容

「世界中の顧客オフィスで稼働する100万台超の複合機をネットワーク経由で結び、管理効率やサービス品質を高める」──この世界的にも先進的なIoT活用を実践しているのがキヤノンだ。Oracle Exadataをはじめとするオラクルの先進ソリューションを駆使した同社サービス基盤の全容が明かされた。[ビッグデータ][プライベートクラウド/データベース統合][運用管理効率化][Engineered System][Data Integration] 北陸コカ・コーラボトリングがOracle Exadata V1からX4への移行で「災害対策」「移行リスク最小化」のために取ったアプローチとは?

北陸コカ・コーラボトリングがOracle Exadata V1からX4への移行で「災害対策」「移行リスク最小化」のために取ったアプローチとは?

2010年に第1世代の「Oracle Exadata V1」を導入した北陸コカ・コーラボトリングは先ごろ、アプリケーションやデータの増大に対応すべく「Oracle Exadata X4-2」への移行を実施した。システムの停止時間を最短化してスムーズに移行し、障害/災害時の業務への影響を最小化するために同社が取ったアプローチはどのようなものだったのか?[プライベートクラウド/データベース統合][高可用性/災害対策][Engineered System][Data Integration] 日立金属が基幹データベースのプライベートクラウド基盤に課した妥協なき要件と、その選択

日立金属が基幹データベースのプライベートクラウド基盤に課した妥協なき要件と、その選択

グローバル化推進に伴うIT提供スピードの向上、増大するデータ量への対応、高い性能/可用性/信頼性、そして容易な運用管理──日立金属は基幹データベース群のプライベートクラウド基盤の選定に当たり、これらの要件を適正なコストで満たすシステム基盤を子細に検討。選んだのはOracle Exadataであった。[プライベートクラウド/データベース統合][運用管理効率化][Engineered System][Oracle Enterprise Manager] SAPのグローバルシングルインスタンス稼働を支える統合DB基盤とは

SAPのグローバルシングルインスタンス稼働を支える統合DB基盤とは

創業182年を誇る老舗商社 長瀬産業は、全世界に分散する拠点で利用するSAPアプリケーションをグローバルシングルインスタンスとして導入。そのバックエンドで稼働する統合データベース基盤を、オラクルの「Oracle Exadata X4」で構築した。[プライベートクラウド/データベース統合][運用管理効率化][Engineered System] 東京海上日動システムズがOracle Exadataで成し遂げた企業改革

東京海上日動システムズがOracle Exadataで成し遂げた企業改革

「Oracle Exadata」を基盤に据えたデータベース統合プロジェクトにより、バッチ処理の高速化やコスト最適化などのメリットを手にした東京海上日動システムズ。同社はこのプロジェクトの遂行を通して、企業革新に向けた機会創出と意識変革、IT人材のスキルアップも果たした。プロジェクトを推進した同社キーマンは「Oracle Exadataは企業変革の原動力になり得る」と断言する。[プライベートクラウド/データベース統合][パフォーマンス改善][Engineered System]

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本オラクル株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2016年9月9日

関連情報

驚異的なパフォーマンス、優れた運用効率、最高の可用性とセキュリティ、クラウド対応を実現するOracle Exadataとの統合、クラウド、可用性や運用管理など、次世代データベース基盤構築のために参考になる必見資料をまとめてご紹介いたします。

パナソニックインフォメーションシステムズ IDCサービス事業部 IT基盤部 インフラ基盤チーム 主務の辻本貴士氏

パナソニックインフォメーションシステムズ IDCサービス事業部 IT基盤部 インフラ基盤チーム 主務の辻本貴士氏