Kubernetes、オープンソースとチャイナパワー:KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit China 2019(2/2 ページ)

例えばTencentなどが立ち上げたデジタルバンク、WeBankは、「FATE」という、機械学習で複数組織間の安全な連携を実現するOSSプロジェクトを推進している。また、同じ機械学習/AI関連で、Linux Foundationは最近、この分野における複数のプロジェクトをまとめて推進する「LF AI」という取り組みを開始したが、これに含まれる5つのプロジェクトのうち2つが、中国企業によって始められたものだという。具体的には、Acumos、Angel、EDL、Horovod、Pyroのうち、AngelはTencent、EDLはBaiduが生み出したもの。

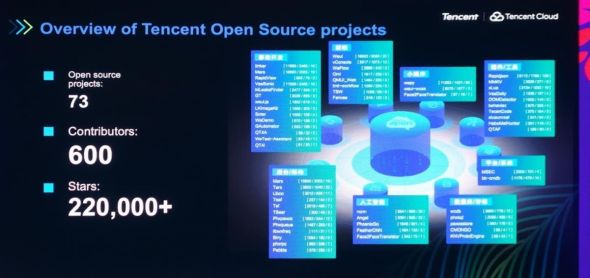

TencentはGitHubに73のOSSプロジェクトを公開、コントリビューターは600人以上に達しているという。

エッジ/IoT/ネットワーキング関連では、Huaweiの動きが目立つ。CNCFのサンドボックスプロジェクトになっているKubeEdgeは同社が始めたもの。また、前出のONAPでは、多くのコントリビューションを行っている。さらに広く言えば、同社はIEEEにおける802.11ax、NB-IoTなどの標準策定にも深く関わっている。

今後のIT業界の進化に絡めた戦略としてのOSS

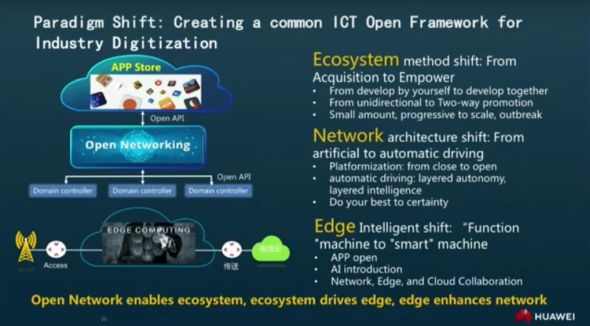

HuaweiのICTインフラストラクチャ・オープンソース・ゼネラルマネージャー、ビル・レン(Bill Ren)氏は、IT業界全体の進化というより大局的な見地から、OSSの戦略的重要性について語った。

同氏によると、ICT業界は2019年後半から、「(発展段階の)後半」に入るという。これまで30年ほどのICT業界では、クローズド/ローカルな最適化が優先されてきたため、エコシステムが育たない一方で、ネットワークやコンピューティングの能力不足から、十分なユーザーエクスペリエンスが提供できなかったとする。

そこで、Huaweiは今後に向け、エッジをスマート化し、ネットワークの「自動運転化」を推進し、他との相互協力によって、スケールする形でのエコシステム確立を目指しているという。

OSSを活用したエコシステムに関してレン氏は、一部のプロジェクトを推進するのではなく、ネットワーク/IoTに関連するAcumos、OPNFV、ONAP、OpenDaylight、LF Edge(Edge XやAkrainoなど)といったOSSに全体として積極的に参加すると共に、特定の用途や目的に合わせて柔軟に組み合わせ、ユーザーに提供していけるよう、取り組みを進めていくと話した。

前出のHuawei戦略/事業開発責任者であるシャオ氏は、OSSを推進することで、例えばIoTという高度に分断され、複雑化している分野において、オープンなエコシステムを急速に拡大していけると話した。こうしたエコシステムを通じて事実上の標準といえるような実装を確立することで、商業化につなげていくのだという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.