【 pvremove 】コマンド――物理ボリュームを削除する:Linux基本コマンドTips(338)

本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、LVMの物理ボリュームを削除する「pvremove」コマンドです。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、LVMの物理ボリュームを削除する「pvremove」コマンドです。

pvremoveコマンドとは?

「pvremove」はLVM(Logical Volume Manager)の物理ボリュームを削除するコマンドです。

Linuxでは当初、HDDなどに直接ファイルシステムを割り当てて管理していましたが、現在では、物理ボリュームをまとめて仮想化されたボリュームグループを作り上げた後、それを論理ボリュームに切り分けて管理する仕組みLVMが取り入れられています。例えば、CentOSでは、デフォルト設定のインストールで論理ボリュームを使用します。

実際にLVMの仕組みを使うには、まず「pvcreate」コマンド(連載第335回)で物理ボリュームを作成します。その後、「vgcreate」コマンド(連載第336回)を使って、物理ボリューム上にボリュームグループを作り上げます。最後に「lvcreate」コマンド(第337回)を使って、ボリュームグループ上に論理ボリュームを作成します。

物理ボリュームを直接使うのではなく、論理ボリュームを作り上げて記憶領域を管理することで、LVMでは複数の物理的なディスクを1つにまとめて大容量のファイルシステムを構築したり、ファイルシステムのサイズを後から変更したりする操作が可能になります。

pvremoveコマンドの書式

pvremove [オプション] デバイス名またはパーティション名……

※[ ]は省略可能な引数を示しています。

pvremoveの主なオプション

| 短いオプション | 長いオプション | 意味 |

|---|---|---|

| -y | --yes | 全ての問い合わせに対し「y」を入力したものとして実行する |

| -f | --force | 処理内容を確認せず、強制的に実行する |

| -t | --test | 実行せず、処理内容だけを表示する |

| -v | --verbose | 付加情報を表示する |

物理ボリュームを削除する

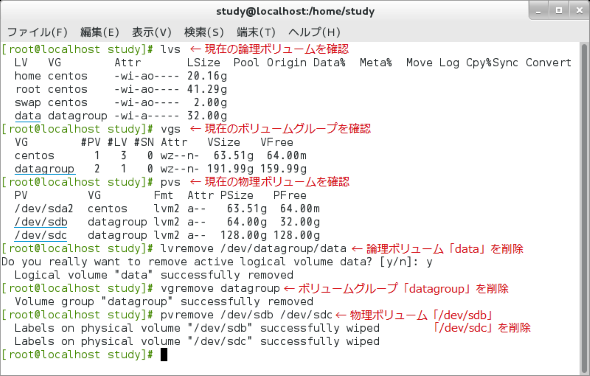

「pvremove デバイス名」、または「pvremove パーティション名」で、指定した場所にある物理ボリュームを削除します(画面1、※1)。デバイス名やパーティション名はそれぞれ複数指定可能です。

※1 pvremoveコマンドはLVMが必要とするメタデータを物理ボリュームから削除する。

実行にはroot権限が必要です。「sudo」コマンド(連載第68回)などを利用してください。

コマンド実行例

pvremove デバイス名またはパーティション名

(指定した場所の物理ボリュームを削除する)

pvremove /dev/sdb

(「/dev/sdb」の物理ボリュームを削除する)

pvcreate /dev/sda2

(「/dev/sda2」の物理ボリュームを削除する)

pvremove /dev/sdb /dev/sdc

(「/dev/sdb」と「/dev/sdc」の物理ボリュームを削除する)(画面1)

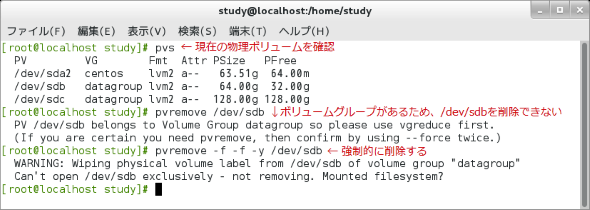

pvremove -f -f -y /dev/sdb

(「/dev/sdb」の物理ボリュームを強制的に削除する)(画面2)

ボリュームグループに使われている物理ボリュームは削除できません。「vgremove」コマンド(連載第339回)を使って先にボリュームグループを削除してからpvremoveコマンドを実行しましょう。

強制的に物理ボリュームを削除したい場合は「-f」(--force)オプションを2回指定します(-f -fまたは-ff)。削除の際に確認メッセージが表示されるので、「y」を入力したものとして実行したい場合は「-y」(--yes)オプションを指定します(画面2)。

筆者紹介

西村 めぐみ(にしむら めぐみ)

元々はDOSユーザーで「DOS版UNIX-like tools」を愛用。ソフトハウスに勤務し生産管理のパッケージソフトウェアの開発およびサポート業務を担当、その後ライターになる。著書に『図解でわかるLinux』『らぶらぶLinuxシリーズ』『Accessではじめるデータベース超入門[改訂2版]』『macOSコマンド入門』など。地方自治体の在宅就業支援事業にてMicrosoft Officeの教材作成およびeラーニング指導を担当。会社などの"PCヘルパー"やピンポイント研修なども行っている。

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.