AWS re:Invent 2019における、インフラ/データベースに関する大量発表の文脈:AWS re:Invent 2019リポート(3)(2/2 ページ)

AWSは適材適所のデータ管理で選択肢を広げる一方、Redshiftではスケール性能およびコストパフォーマンスを向上させる発表を行った。

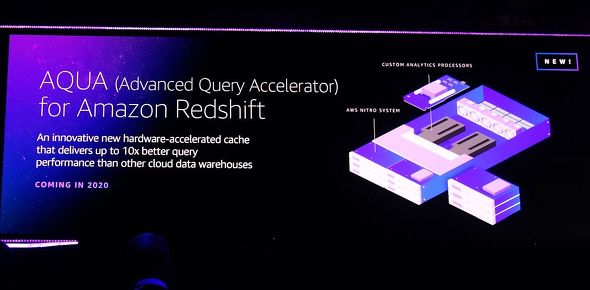

Redshiftのスケール性能を向上させる発表は、「AQUA(Advanced Query Accelerator) for Amazon Redshift」。これはデータ暗号化/圧縮などを高速化する後述のNitro Systemと、フィルタリングやアグリゲーションなどの処理を高速化するカスタムFPGAを備えたキャッシュ。NVMe SSDなどによるストレージ側の速度向上と比べたCPU処理の遅さやネットワークの帯域幅不足といったスケール時の課題を、一部処理のストレージ側へのオフロードにより、解消することを狙っているという。なお、AQUA自体は、自動的にスケールアップ/ダウンする。

さらにAWSは、Redshiftで「Amazon Redshift RA3 instance with Managed Storage」という、コストパフォーマンスの改善を目的とした新インスタンスを発表した。これは、もともとRedshiftで処理能力とストレージ容量が密接にひも付いていたものを分離し、別に料金として払えるというもの。新インスタンスもNitro Systemを利用している。

新たなRedshift RA3インスタンスは、既存の「Dense Storage(DS2)」インスタンスに比べ、同等のコストで最大2倍のパフォーマンスとストレージ容量を利用できるという。

Nitro Systemは、引き続きAWSのハードウェア革新を支える

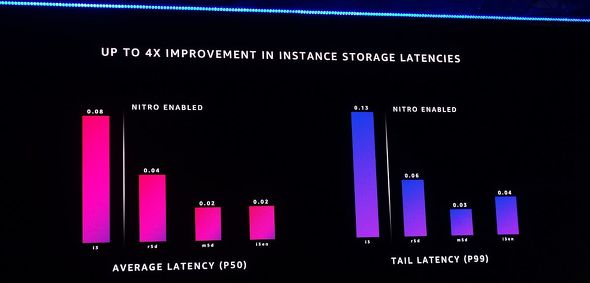

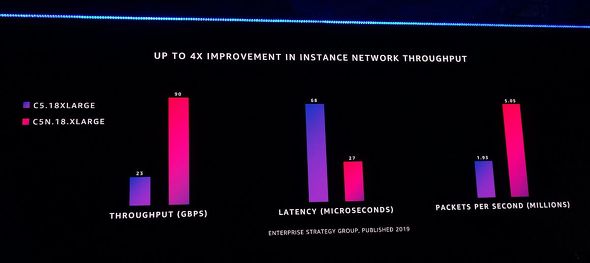

上記で複数回登場したNitro Systemは、ストレージアクセス、ネットワークI/O、データ暗号化/圧縮などに関する処理をハードウェアで代行/高速化する仕組み。Amazonが買収したAnnnapurna Labsが開発したチップを使ってこれを実現している。

AWSは2018年のre:Invent でNitro Systemを発表した。その際に同社は、この仕組みが新たなEC2インスタンスを生み出していくためのカギの1つだと説明した。

re:Invent 2019では、Amazon CTO(最高技術責任者)のヴァーナー・ヴォーゲルズ(Werner Vogels)氏がNitro Systemを「仮想化の進化」という観点で説明し、ハイパーバイザーを軽量化することで、あらゆるインスタンスの性能レベルを高めていくことができると話した。

上記でも触れたとおり、AWSは2019年のre:Inventで、このNitro Systemをユーザーに提供するEC2インスタンスだけでなく、同社の提供するマネージド型/サーバレスのミドルウェアサービスにも広く適用していく姿勢を示した。GravitonとNitro Systemの活用が進展すれば、マネージドサービス全般について、さらなるパフォーマンス/コストパフォーマンス向上が期待できる。

ちなみにAWSはAWS re:Invent 2019で、AWSをオンプレミスに持ち込む「AWS Outposts」の一般提供開始を発表したが、このプロダクトにもNitro Systemを搭載しているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.