もうデータセンターに「回線」は引きたくない:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(30)

クラウド型グループウェアの利用やテレワークなど企業ネットワークのトラフィックを急増させる要因が増えている。その対応のためネットワークの中心であるデータセンターは回線の増速や増設を迫られる。だが、時代遅れな固定回線をデータセンターに引くのはもう止めたいものだ。クラウドの利用を考えよう。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

キャリアが提供する光ファイバーを使った固定回線ほど時代遅れなサービスはない。新たな回線を引こうとすると申し込みから開通まで早くて1カ月、普通は2〜3カ月かかる。既にある回線を300Mbpsから1Gbpsに増速する場合でも2〜3週間は必要だ。これだけ変化が速く、トラフィックの増加が速い時代に30年前と同じ対応しかできないのだ。今回はデータセンターに回線を引くことを回避する方法について述べたい。

2つのキャリアサービスを組み合わせたい

「データセンターに新たな回線を引くのは嫌だ」と思ったのはキャリアAの固定回線を使ったVPN(仮想プライベートネットワーク)とキャリアBの閉域モバイル網を組み合わせて使うことを検討したときだ。連載第3回「働き方改革から災害対策まで『閉域モバイル網』を徹底活用しよう!」で書いた通り、閉域モバイル網は今後の企業ネットワークでメインのネットワークにふさわしいサービスだ。

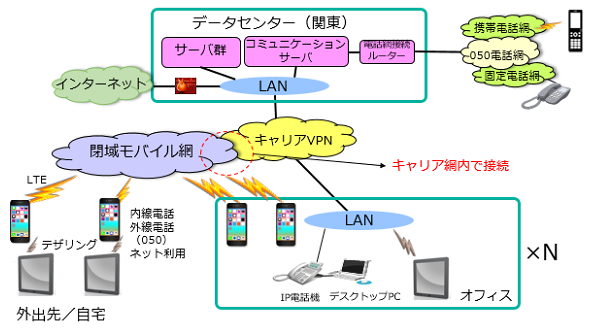

本来は図1のようにキャリアVPNと閉域モバイル網は同じキャリアのサービスであることが望ましい。同一キャリアなら、固定系VPNと閉域モバイル網の接続はキャリアの回線網内で行われるため、ユーザーが接続のための回線を用意したり接続部分の帯域幅を気にしたりする必要はない。キャリアがトラフィックに応じた十分な帯域幅を確保するからだ。

だが、固定系VPNを提供しているキャリアAの閉域モバイル網のサービス内容よりもはるかに優れた閉域モバイル網があったらどうだろう? アフターコロナの時代、テレワークに最適な閉域モバイル網はより重要になり、ユーザー数も増える。少しでも良いサービスを選択したいと考えるのは当然のことだ。

そこで、キャリアAの固定系VPNとキャリアBの閉域モバイル網を組み合わせて使うことを考えた。両者をデータセンターで接続する。すると図2のように閉域モバイル網を接続する固定回線を新設し、既設の回線は閉域モバイル網との通信が加わるので増速する必要がある。運用が始まれば常に回線を流れるトラフィックを監視し、回線利用率が高くなれば増速しなければならない。だがデータセンターに回線を引くと運用負担は増える。何らかの事情で閉域モバイル網のトラフィックが急に増えたとしても増速には、2〜3週間もかかってしまう。

データセンターに新たな固定回線を引くなど、やらずに済ますに越したことはないのだ。

クラウドをネットワークのハブに

データセンターに固定回線を引かないために筆者が考えたのが、クラウドをネットワーク接続のコネクタとして使う方法だ。図3では「Amazon Web Services(AWS)」を使った例を示す。

キャリアA、Bとも「AWS Direct Connect」でAWSに接続し、両者を「AWS Transit Gateway」でつなぐ。これでキャリアAの固定系VPNとキャリアBの閉域モバイル網を1つのイントラネットとして使うことができる。

この方式のメリットは2つある。まずデータセンターに回線を引く必要がないこと。もう一つは固定系VPNと閉域モバイル網の間の帯域幅を柔軟に変更できることだ。そのためにはキャリアのクラウド接続サービスを使えばよい。ユーザーコンソールを使ってコネクションの設定や帯域幅の変更を即時に実行できる機能がある。

デメリットは2つのネットワークを接続するだけの目的で図3のような構成を取ったのではコストパフォーマンスが悪いことだ。元々AWSをメインのクラウドとして大規模に使っているユーザーが付加的な用途としてネットワーク接続にも使うなら採算が成り立つ可能性も高くなる。

今回はクラウドを固定系VPNと閉域モバイル網を接続するコネクタとして利用するアイデアを紹介した。これからはさらに進んで複数のキャリアネットワークやインターネットを1つのネットワークにまとめるハブとしてのクラウドの役割が重要になるだろう。クラウドはコンピュータ資源を提供するという目的に加えて、ネットワークの中心としての役割も果たすようになるのだ。

筆者紹介

松田次博(まつだ つぐひろ)

情報化研究会主宰。情報化研究会は情報通信に携わる人の勉強と交流を目的に1984年4月に発足。

IP電話ブームのきっかけとなった「東京ガス・IP電話」、企業と公衆無線LAN事業者がネットワークをシェアする「ツルハ・モデル」など、最新の技術やアイデアを生かした企業ネットワークの構築に豊富な実績がある。企画、提案、設計・構築、運用までプロジェクト責任者として自ら前面に立つのが仕事のスタイル。本コラムを加筆再構成した『新視点で設計する 企業ネットワーク高度化教本』(2020年7月、技術評論社刊)、『自分主義 営業とプロマネを楽しむ30のヒント』(2015年、日経BP社刊)はじめ多数の著書がある。

東京大学経済学部卒。NTTデータ(法人システム事業本部ネットワーク企画ビジネスユニット長など歴任、2007年NTTデータ プリンシパルITスペシャリスト認定)を経て、現在、NECデジタルネットワーク事業部エグゼクティブエキスパート。

関連記事

企業ネットワークに問題あり、どうすれば改善できる?

企業ネットワークに問題あり、どうすれば改善できる?

人気過去連載を電子書籍化して無料でダウンロード提供する@IT eBookシリーズ。第61弾では『羽ばたけ!ネットワークエンジニア』第1〜24回を1冊のPDFとしてまとめました。さまざまなネットワーク技術を利用して、既存の企業ネットワークを改善するヒントを紹介しています。 働き方改革から災害対策まで「閉域モバイル網」を徹底活用しよう!

働き方改革から災害対策まで「閉域モバイル網」を徹底活用しよう!

連載第3回はモバイルに焦点を当てる。この数年で固定通信と比較して、モバイル向け通信の高速化と低価格化が進んだ。企業はモバイルをより多く活用する「モバイルシフト」によって、通信コストを削減できる。それだけでなく、働き方改革や災害対策にも役立つ。その際使うべきなのはインターネットに接続していない「閉域モバイル網」だ。 ISDNの終わり方に「3択」あり、あなたはどれを選ぶ?

ISDNの終わり方に「3択」あり、あなたはどれを選ぶ?

1988年から30年以上、企業ネットワークで大事な役割を果たしてきたISDN(INSネット)が2024年にサービス終了を迎える。2020年現在で考えるとまだ4年あるともいえる。だが、1000拠点を超えるような多拠点ネットワークでは、今からその終わり方を考えても早過ぎることはない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.