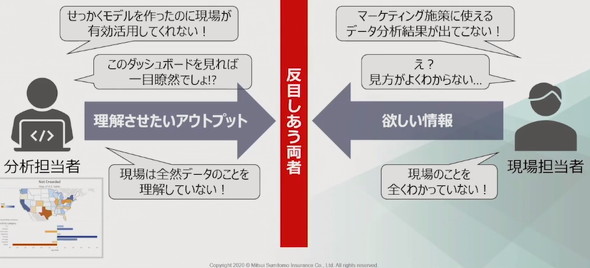

元営業のデータサイエンティストが見つけた「現場でデータ活用が進まない理由」:現場担当者とデータ分析者のギャップを埋める

データを分析、活用し、ビジネスを成長させようとするとき「現場で利用されない」という壁にぶつかる企業は少なくない。現場で使われるデータ分析を実現するためにはどのようなアプローチが有効なのだろうか。

データ分析の需要は高まっており、さまざまな分析ツールや学習プラットフォームが登場している。だが、データ分析ツールを導入しても「現場で利用されない」「思ったような効果が出ない」といった悩みを抱える企業は少なくない。

2020年11月にオンラインで開催された「一般社団法人データサイエンティスト協会 7thシンポジウム 〜データサイエンスの最前線〜」で三井住友海上火災保険の木田浩理氏(デジタル戦略部 プリンシパルデータサイエンティスト)は「ビジネスに役立つデータ分析人材になる方法」と題し、データ分析と企業のビジネスをつなげる方法について講演した。

「データを見る時間はない。でも顧客のことはもっと知りたい」

木田氏が日本IBMでソフトウェアの営業をしていたころ、データ分析の担当者が作った予測モデルがなかなか現場で使われないという課題があった。原因は「現場担当者とデータ分析者のギャップ」だ。

どうしたらこのギャップを解消できるか考えていた木田氏は「実際の現場のことをもっとよく知る必要がある」と百貨店に転職する。

「一日中、エスカレーター前や売り場に張り付き、現場を観察したところ『ギャップの本質』が見えてきた。売り場は接客をしなければならず、データを集めたり、データを参照したりする時間がない。そもそも『データを見る』という習慣がないのでデータ活用のイメージがない。一方で、顧客のことはもっと知りたいと考えている」

改善する意志があるのに、多忙で時間を割けない現場担当者の状況を理解した木田氏は「最小限の負担で、現場担当者にデータ活用のイメージを持ってもらう方法」を考えることにした。そのためにはまずは現場担当者の声をすくい上げる必要がある。

木田氏は売り場業務を棚卸しし、「試着」と「裾上げ」の間にわずかな隙間時間があることを発見。その隙間時間に「どのような顧客に」「どのような商品を販売したか」という情報を調査票に記入してもらった。

「POSデータを見れば『何がいつどれくらい売れたか』は分かる。だが『なぜ売れたのか』は分からない。そこで売り場で働く人が得た知見を集め、テキストマイニングで可視化した」

売り場は自分たちの手で集めた情報なので関心を持ち、顧客ニーズの先読みもできるようになった。成果が出たことで、売り場はデータ分析に協力的になったという。

「顧客が本当に欲しかったもの」を知る方法とは

「現場で利用されるデータ分析の仕組みを構築する場合、『なぜ』に注目する必要がある」と木田氏は語る。

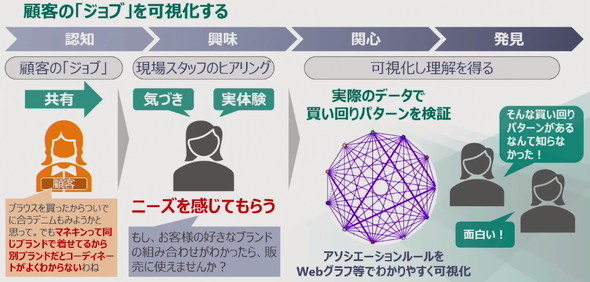

同じアイテムでも顧客により利用目的が異なるため、データ分析の担当者は「顧客のなぜ」を知る必要があるという。木田氏はこの作業を「顧客の『ジョブ』を可視化する」と呼ぶ。ここでいうジョブとは「特定の状況で顧客が成し遂げたいこと」を指す。

木田氏はジョブの説明として「ミルクシェイクのジレンマ」の例を示した。これは『ジョブ理論』(著:クレイトン・M・クリステンセン)で取り上げられている事例で、売り上げを増やすために店側は何をするべきかという話だ。

ミルクシェイクのジレンマ(要約)

ミルクシェイクを販売する店は売り上げを伸ばしたいと考えていた。そこでミルクシェイクの魅力が高まれば売り上げが増えると考え、顧客に味や容器などの改善点をヒアリングして改良を加えた。だが、売り上げは伸びなかった。そこで発想を変えて「なぜミルクシェイクを購入するのか(ミルクシェイクで解決したいジョブは何か)」という観点で調査したところ、「1時間程度の距離を運転するドライバーにとって、ちょうどいい時間つぶしになる」「休日に『父親らしさ』を子どもに示す手段として買う」といったミルクシェイクの味や形とは関係ない理由で購入していることが分かった。

「この例のように、顧客のジョブを理解しなければデータ分析の有用性に気付けない。データ分析の担当者は自ら積極的に現場に行き、そこで働く人の経験や勘、度胸、データを理解し、一体感を共有する必要がある。それができればアウトプットが理解されやすくなる」

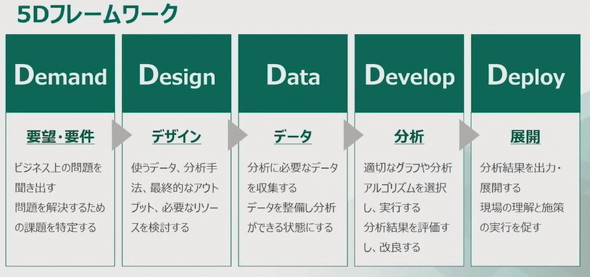

データ分析プロジェクトの勘所をまとめた「5Dフレームワーク」

だが、データ分析について理解が得られても、データ分析の仕組みを構築するプロジェクトが頓挫してしまうことがある。分析を進めるうちに目的を見失ってしまったり、現場担当者が求めているものとは違うアウトプットしてしまったりするからだ。木田氏はこうした分析プロジェクトで立ちはだかる「壁」を越えるためのフロー「5Dフレームワーク」を提案する。

5Dフレームワークは「Demand」(要望、要件)、「Design」(デザイン)、「Data」(データ)、「Develop」(分析)、「Deploy」(展開)の各フェーズの頭文字を取ったもの。

木田氏はデータ分析を料理に例えて「料理を作って喜ばれるためには必要な手順がある。それはデータ分析でも同じだ。必要なステップと守るべき順番を知ることでプロジェクト頓挫を回避できる」と言う。

各フェーズで実施すべき点と注意点は以下の通り。

Demand

分析の要望や要件を明らかにする。課題が不鮮明だと意味がある分析ができず、何のために分析をするのか分からなくなる。依頼者の要望通りの分析をしても問題が解決しないこともあるため、「問題の本当の原因」を考える。

Design

アウトプットに必要なリソースやデータなどの全体設計をする。問題解決が目的なのに集計結果だけを報告することがないよう、分析をする前にアウトプットのイメージや条件を現場担当者と合意する。次々と出てくる要望を受けていると時間とコストが増加するため、仮説や予想結果をあらかじめ提示することで修正をある程度抑えられる。

Data

設計に基づき具体的にどのようなデータを整備するかを考える。データは大量にあるが、分析に必要なデータがなければ意味がない。体系化されたデータがなくても、日報やログから分析に活用できるデータが取得できることもある。組織が大きい場合、データが幾つものデータベースに分散していることがある。管理者が異なることがあり、知識や意識に差があるため、データ取得の交渉には工夫が必要になる。

Develop

分析結果を評価し、改善をする。高い精度を求めるあまり、分析の仕組みがブラックボックス化しないように注意する。重要なのは「現場が分かりやすい分析にする」ということだ。現場担当者が分かりやすい形で分析しないと使ってもらえない。

Deploy

分析結果をどう現場で使ってもらうかの施策を検討、実行する。現場の担当者が一目で内容を理解できるように分かりやすいアウトプットにする。手間が増えると利用されなくなるので自動でデータの更新や取得ができる仕組みを考える。

5Dフレームワークは三井住友海上火災保険で導入し、効果を上げているという。「5つのステップ全てを1人でカバーする必要はない。各フェーズに必要となるスキルを持った人を集めることが重要だ。5Dフレームワークは分析で失敗しないようにするフローであり、分析チームを作る指標にもなっている。書籍『データ分析人材になる。』で詳しく解説しているのでそちらも参考にしてほしい」と木田氏は語る。

「ビジネス力」を持った人材は意外と社内にいる?

企業がデータ分析に取り組もうとしたときに、ちょうどいいタイミングで優秀なデータサイエンティストを採用できるとは限らない。また、「企業の方針とデータサイエンティストのスキルセットがミスマッチで退職してしまうリスクもある。そのため分析チームを作る際は、まずは社内の人材に目を向けるべきだ」と木田氏は指摘する。

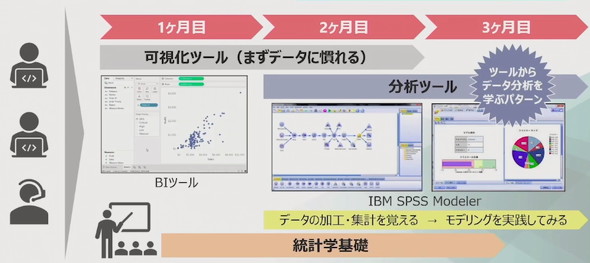

だが、分析経験が全くない人に「Pythonを使って分析のプログラムを作ってほしい」といってもそれは現実的ではない。木田氏は「そもそもの分析の目的は業務変革や改善のための意思決定支援だ。分析方法は手段にすぎず、アウトプットを得る方法はPythonでもGUIツールでもいい」と言い、データ分析担当者の育成方法として次のようなステップを提案する。

「最初はツールを使ってデータを可視化し、『データとは何か』を理解する。その後1カ月くらいかけてデータ結合などのデータ処理を覚え、慣れた2カ月目くらいでGUIツールを用いデータ加工からモデリングを実践する。その中で統計学の基礎的な部分も学んでもらう。そうなれば3カ月くらいでかなりの分析ができるようになる。企業の中で解決すべき課題をある程度対処できるはずだ」

木田氏によると、データ分析に適した人材はビジネスに課題意識があり向上心を持ち、コミュニケーションができる人だという。

「そういった人材は割と社内にいる。データ分析に必要なモデリングやデータ加工は自動化が進んでおり、ある程度の分析なら誰でもできる時代だ。そのため問題を発見し、解決のために周囲を巻き込む『ビジネス力』を持つ人材が差別化のポイントになるだろう」と講演を締めくくった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

三井住友海上火災保険の木田浩理氏

三井住友海上火災保険の木田浩理氏