大和ハウスが「業務のデジタル化」を実現させるまでの長い道のり:一番の成果は「自分たちで業務改革できる」という自信

「デジタルの民主化」の取り組みが注目されている。IT部門に丸投げするのではなく、事業部門が自律的にデジタルを活用するためには何が必要なのか。ドリーム・アーツ主催のオンラインイベントのセッションからその答えを探る。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

デジタル技術の活用を通じて、業務の効率化や生産性向上を図り、これまでになかった新たな市場価値を生みだす「デジタルトランスフォーメーション」(DX)の取り組みは、企業にとって重要な経営課題となっている。

改めて言うまでもないが、DXは「何かの製品やサービスを導入すればいい」といったものではなく、組織の文化や従業員の意識といったものを変革させる必要がある。そのため、DXを実現させたいのであれば、専門スキルを持ったIT部門だけではなく、事業部門が自律的にデジタル活用に取り組むことが不可欠だ。

こうした「デジタルの民主化」に取り組んでいる企業は幾つかある。本稿はドリーム・アーツ主催のオンラインイベント「デジタルの民主化DAY」のセッション「人事部員が見いだした『デジタルの民主化』の価値」から、人事部による業務アプリの内製化に成功した大和ハウス工業の取り組みを解説する。

業務デジタル化の対象は「1万6500人が使う申請書」

大和ハウス工業は、1955年創業の住宅総合メーカーだ。一戸建て住宅をはじめ、賃貸住宅、事業施設、環境エネルギーなど幅広い事業領域を手掛けており、社員数は2022年4月時点で1万6500人を超える。

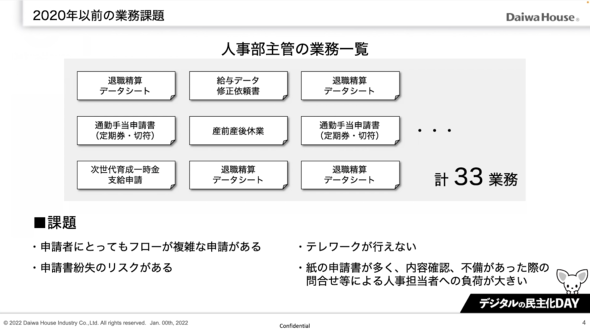

相川氏の所属する人事部給与・厚生グループの業務は、給与や福利厚生など人事に関連するさまざまな申請を受け付け、処理することだ。同グループのメンバーは15人。その15人で、社員から届く膨大な申請を毎月の給与支給日に合わせて処理する必要がある。

「紙の申請書が必要な業務も多く、記載事項に不備があった際の問い合わせなどで担当者に高い負荷がかかっていた。紙があるのでテレワークも難しかった。将来的なことを考えると、ITによる業務の標準化、効率化は必須の状況だった」と語るのは大和ハウス工業の相川 光一郎氏(経営管理本部 人事部 給与・厚生グループ グループ長 シェアードサービスセンターセンター長)だ。

こうした背景から業務のデジタル化に向けた取り組みを始めた大和ハウス工業だったが、最初からローコード/ノーコード開発ツールの導入を考えていたわけではない。同社が最初に目を付けたのは、自社に導入していた「ERP」(Enterprise Resource Planning)製品のワークフロー機能だった。この機能を活用すれば、新しい製品やサービスを導入しなくても要件を満たせるのではないかと相川氏は考えた。だが「コストやリソースが限られている中では、ERP製品で業務デジタル化を実現するのは難しい状況だった」と振り返る。

「確認したところ、ERP製品を使う場合は機能改修など新たに開発が必要なことが分かった。ただ人事関連の業務では、法律改正や人事制度の変更による“必須の対応”を優先しなくてはならず、現場業務の効率化を目的とした開発の優先度は相対的に低くなってしまう。ERPベンダーに追加で費用を支払って『使える開発工数を増やす』という選択肢もあったが、一度開発をしても業務が変化すればそれに合わせて仕様を変更しなければならない。そのため、さらに費用がかかることが目に見えていた」

そこで相川氏をはじめとする人事部は、“自らの手を使って開発や改修ができる仕組み”の導入について検討を進めた。検討した仕組みの中には業務効率化に効果的といわれる「RPA」(Robotic Process Automation)ツールもあった。実際に1年ほど利用してみたが、満足のいく成果は得られなかったという。

「確かにRPAは“業務の効率化”という意味では効果があった。だが、最終的にプログラムの開発をベンダーに頼ることになり『自分たちで開発し、業務改善を進める』という目的を果たせなかった」

RPAツールは「現場レベルで簡単に業務改善ができる」ことをうたう製品は多いが、プログラミングのスキルがない従業員にとっては活用が難しいケースもある。「本当のプログラミング未経験者でも使いこなせるようなツールを改めて探す必要があった」と相川氏は振り返る。

「本当に現場で開発できることを証明します」

そんな中で相川氏が出会ったのが「SmartDB」(スマートデービー)だった。相川氏は、これまでの取り組みと合わせて「(単なる業務効率化ではなく)デジタルによる業務改善を現場に根付かせたい」と伝えたところ、ドリーム・アーツの担当者は「本当に現場で開発できることを証明するので、メンバーを集めてほしい」と返答した。

早速、相川氏は人事部の有志メンバーを集め、約2カ月間にわたるドリーム・アーツのSmartDB研修(トライアル)を実施。レクチャーを受けながら実際に開発してみると「“これなら今度こそうまくいく”という確信が持てた」という。SmartDBの導入を決めた大和ハウス工業の人事部はまず業務改革の推進体制を整えることにした。

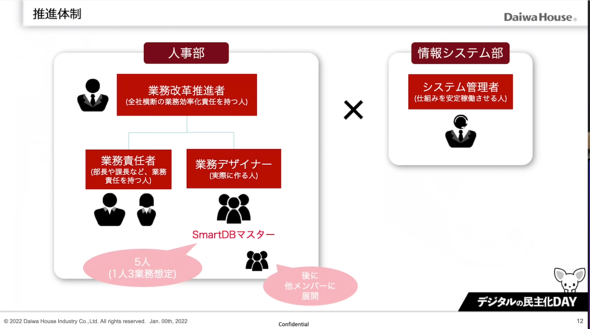

「ドリーム・アーツのアドバイスもあり、本格導入する前に社内の体制を整えることにした。業務効率化の責任を持つ『業務改革推進者』、部長や課長など業務責任を持つ『業務責任者』、SmartDBで業務アプリを開発する『業務デザイナー』、他システムとの情報連携やインフラ運用など仕組みを安定稼働させる『システム管理者』というチーム構成にした」

「実際に開発を行う業務デザイナーは、トライアルからSmartDBに触れている人事部門のメンバーだ。“自分の手で部門の業務を変えていきたい”という明確な意志を持ったメンバーを改革組織に組み込むことが重要だと感じている」(相川氏)

一番の成果は「自分たちで業務改革できる」という自信がついたこと

SmartDBの本導入から約3カ月で26個の業務をアプリ化し、そのうち12個については実業務で利用している。12個というと少なく感じるかもしれないが、相川氏は「この3カ月は実業務で利用できるかどうかではなく、現場のメンバーが実際にSmartDBを触って、何がどのように実現できるのかを理解することが重要だった」と語る。

もちろん「理解すること」以外の成果もあった。この取り組みを通じて「ツールを使って業務をデジタル化すること」の習熟度を上げられた。「作成済みの申請フォームやワークフローをコピーして別の業務で再利用する」「稼働後にバージョンアップさせる前提で、初期リリースはなるべく早くやる」といったように、開発効率を向上させるノウハウを蓄積させることにも成功した。

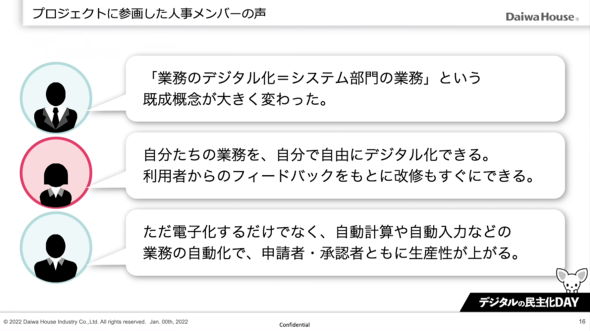

プロジェクトに参加した人事部のメンバーからは「“業務のデジタル化=システム部門の業務”という考え方が変わった」「自分たちの業務を自由にデジタル化でき、フィードバックを基にした改修もすぐにできる点にメリットを感じる」といった反応があった。相川氏も「現場に“デジタルによる業務改革”に対するポジティブな意識が根付いた」と感じているという。

改革に取り組んで分かった「2つの成功要因」

大和ハウス工業の人事部にSmartDBが導入されてから2年ほどたった現在、相川氏は「SmartDBには現場主導のデジタル業務改革ツールとして大きな可能性を感じている」と話す。

「必要になった業務を事業部門ですぐに開発でき、柔軟に改修できるという状況は、“自分で業務変革ができる”という気持ちを生む。それは組織的な変革マインドを醸成する基礎になるだろう。改革への意識が強いメンバーにチャレンジの機会を与えることで、彼らの成長を促すこともできる」

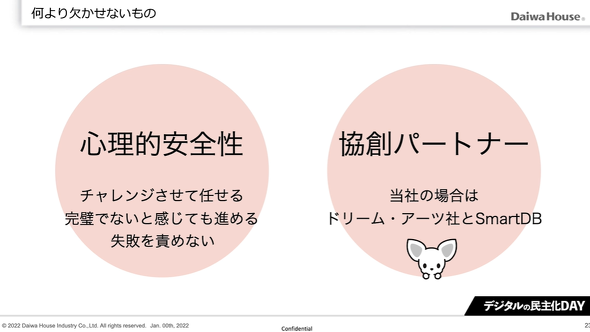

相川氏は現場主導でのデジタル業務改革を成功させるために、特にマネジャーや部門責任者、経営者の視点で意識すべきこととして「心理的安全性の確保」と「協創パートナーの獲得」を挙げた。

心理的安全性を確保する上で必要なのは「メンバーにチャレンジさせて任せる」「完璧でなくても先に進める」そして「失敗を責めない意識」だと相川氏は言う。

「現場での業務改革のためのシステム作りにおいては、リスクを必要以上に恐れず、“どの程度の失敗まで許容できるのか”を責任者が判断して、システム化するかどうかを決めていくことが大切だ。適切でないもの、自分たちでシステム化できないものは対象から外し、“できるものを自分たちで作っていく”という意識を持つことが重要だ」

協創パートナーについては、「多様な価値観と知識を前提に、同じ方向を見て業務改革を一緒に進めてくれるパートナーを探すことだ」と相川氏は指摘している。これはSmartDBの提供元であるドリーム・アーツだけを指しているのではなく、情報システム部門のことも含んでいる。

「人事申請の多くは基幹システムが保持しているデータを利用しており、現場で開発基盤を活用する上で基幹システムとsmartDBのデータ連携は不可欠だ。そのデータ連携に関する開発を担ってくれたのが情報システム部門だ。特に運用面で、安定したシステム環境を担保してくれる情報システム部門は重要なパートナーだった」

相川氏は「心理的安全性と協創パートナーの2つがそろっていなければ、今ある業務改革のプラットフォームは稼働できていなかっただろう。業務改革の推進においてこの2つは欠かせないものだということが分かった」と講演を締めくくった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

大和ハウス工業の相川 光一郎氏

大和ハウス工業の相川 光一郎氏