実験

|

|

RAIDを保守管理するには、障害発生時にRAIDボリュームを再構築する方法を確かめておく必要がある。

ハードウェアRAIDの再構築

ハードウェアRAIDの再構築手順は、新規に構築する場合とほとんど同じである。FastTrak TX2000のBIOSを起動し、そこで作業を行う。唯一異なるのは、再構築の場合はコピー元ハードディスクがどちらなのか決まっているという点だ。間違って新しく交換したハードディスク側をコピー元としないように注意しなければならない。

|

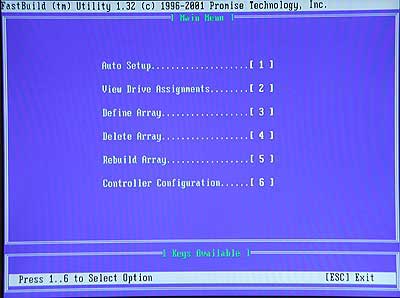

| FastTrak TX2000のBIOS画面 |

| RAIDの再構築を行う場合は、FastTrak TX2000のBIOS「FastBuild」を起動し、ここで「Rebuild Array」を選択する。後は指示に従ってコピー元とコピー先を選択すればよい。 |

参考までにテスト環境では、40GbytesのRAIDボリュームの再構築には約1時間を要した。再構築中はもちろんLinuxは稼働していないので、この時間はすべてダウンタイムということになる。このようにハードウェアRAIDの場合は、新規にRAIDボリュームを構築する手順とほぼ同様だが、ソフトウェアRAIDの場合は手順が多く、また複雑となるため、ここでその手順を確認したい。

ソフトウェアRAIDの再構築

まずソフトウェアRAIDの場合、インストール終了後には必ずパーティション情報の控えを取っておこう。パーティションの情報があれば、障害発生時に復旧に要する時間が短縮できる。パーティション情報はインストーラ上の「Disk Druid」で表示された情報をメモしておいてもよいし、インストール後にrootでログインして、

|

と実行して表示される内容をリダイレクトしてファイルに保存してもよい。いずれにしてもパーティションの情報はRAIDを構築したPC上のファイルではなく、紙など別の場所のメディアに残しておかないと、いざというとき役に立たない。

2台のハードディスクのうち1台が故障した場合に、新品のハードディスクと交換したうえで、ソフトウェアRAIDを再構築する手順は次のとおりである。

- 新しいハードディスク上でパーティションを元の構成に合わせて分割する

- パーティション・タイプをLinux(0x83)からLinux raid 自動検出(0xfd)に変更する

- raidhotaddコマンドでデバイスごとに再構築する

ここでは、Ultra100 TX2のセカンダリIDE(IDE2)にマスタ・ドライブとして接続していたIDEディスクが故障したため、同等のハードディスクと交換したと仮定する。正常に動作しているハードディスクを示すLinux上のデバイス名は/dev/hde、交換したハードディスクは/dev/hdgである。この状態では、/dev/hde側にのみ、元のデータが存在していることになる。

|

|

| /dev/hdeのみRAIDボリュームとして機能している時点での/proc/mdstatの表示 |

| 「PC Insiderの実験」 |

- Intelと互換プロセッサとの戦いの歴史を振り返る (2017/6/28)

Intelのx86が誕生して約40年たつという。x86プロセッサは、互換プロセッサとの戦いでもあった。その歴史を簡単に振り返ってみよう - 第204回 人工知能がFPGAに恋する理由 (2017/5/25)

最近、人工知能(AI)のアクセラレータとしてFPGAを活用する動きがある。なぜCPUやGPUに加えて、FPGAが人工知能に活用されるのだろうか。その理由は? - IoT実用化への号砲は鳴った (2017/4/27)

スタートの号砲が鳴ったようだ。多くのベンダーからIoTを使った実証実験の発表が相次いでいる。あと半年もすれば、実用化へのゴールも見えてくるのだろうか? - スパコンの新しい潮流は人工知能にあり? (2017/3/29)

スパコン関連の発表が続いている。多くが「人工知能」をターゲットにしているようだ。人工知能向けのスパコンとはどのようなものなのか、最近の発表から見ていこう

|

|