第25回 DRAMの覇者Micronの次の一手:頭脳放談

DRAM最大手のMicron。昨今のメモリ相場に危機感を抱いたのか、製品の多角化に乗り出した。そのMicronが次に手掛けるのはプロセッサ?

米国はアイダホといえば「ポテト」というのが、一般的連想だろう。しかし半導体業界的にいえば、アイダホといえば「Micron Technology」なのである。北海道にも似た気候風土の農業地帯にいかなる因縁か勃興した数社の半導体会社の筆頭がMicron Technologyである。真偽のほどは知らず、Micron Technology創業者のアイダホ人は「ポテトチップを作るのもシリコン・チップを作るのも同じだ」と言ってMicron Technologyを始めたという噂がある。実際、Micron Technologyは、ポテトチップのように大量のDRAMを作りあげて世界を席巻してきた。DRAMを付加価値の低い商品と割り切ってほかの米国メーカーがDRAMから撤退していった流れに逆らって、Micron Technologyだけが米国のDRAMメーカーとして奮闘してきたのである。

また米国のメーカーとしては珍しく、Micron Technologyはプライス・リーダーとなることを厭わぬ会社である。最後は値段勝負になると分かっているDRAM商売で、一時は世界を制覇するかに見えた日本勢と戦い抜き、日本勢がバブルに脱落した後は、韓国勢と戦って今日まで生き残ってきたのである。韓国のHynix SemiconductorからDRAM事業を買収しようとしていたのは記憶に新しいところ(Hynix Semiconductorの取締役会と労働組合の反対で買収は白紙に戻ってしまったが)。薄利多売というのは簡単だが、生産技術や製造能力、また一種不思議な設計力でMicron Technologyはえたいの知れぬ底力を秘めた会社として恐れられてきた。

Micron Technologyをしても、2001年の半導体大不況はやはり巨大な痛手であったと思われる。値動きの激しいDRAMビジネスをMicron Technologyは熟知していたはずだが、それにしても十数ドルのDRAMチップが一瞬にして2ドル以下の奈落の底へ落ちた展開は予想をはるかに越えていたに違いない。売上高は一気に数分の一になってしまった。普通の会社なら潰れてしまったところだろう。それでも数を売る努力を惜しまなかったのが、この会社がタダモノではない証拠。しかしこの状況は、さすがにMicron Technologyをしても、DRAMだけでやっていくことから転換を図るきっかけになったようだ。

多角化を目指すMicron

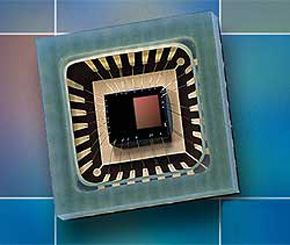

Micron TechnologyのCMOSセンサ

Micron TechnologyのCMOSセンサCIFサイズ(352×288ドット)のCMOSセンサのMI-0133。これにデジタル・カメラ用の周辺機能をSoC(System-on-Chip:複数の異なる機能を1チップに統合した製品)で統合したMI-SOC-0133もラインアップする。

まず目を付けたはCMOSセンサであったようだ(これ以前にもPentium III対応のサーバ向けチップセットに参入したものの、この市場ではまったく商売になっていない)。CMOSセンサというのはあまりなじみがないかもしれないが、CCD対抗のデバイスといえば分かっていただけるだろう。もちろんCCDはビデオ・カメラやデジタル・カメラの映像入力のためのデバイスである。携帯電話にもデジタル・カメラが搭載されるのが当たり前の世の中となっており、映像入力デバイスは一気に数量が売れる市場になってきた。CMOSセンサは、CCDと比べると安くて消費電力は小さいものの、画質が劣るといわれてきた。しかし、CMOSセンサもこのところ画質の改善が著しいようだ。一方、CCDも低価格化を図り、省電力化しつつある最中であり、両者はせめぎ合っている。当然のごとく、CMOSセンサに参入を表明する会社は雨後の筍状態なのだが、ここにMicron Technologyも参入宣言をした。DRAMでそうであったようにプライス・リーダーになる、という宣言である。果たしてDRAM同様に戦い抜けるのか、そう遠くないうちに答えはでるだろう。CMOSセンサもDRAMと同様、数と値段の勝負になりそうなので、Micron Technologyに勝算はありそうだ。

どうもCMOSセンサだけでは、多角化にはほど遠いと感じたようだ。ほかにいくつの企てを仕掛けてあるのか知る由もないが、もう1つの多角化は「プロセッサ」に打って出るという選択である。ただ、プロセッサといっても、Intelに対抗してx86互換プロセッサを手がけるというわけではなく、組み込み向けRISCプロセッサである。上流のプロセッサ市場が下流のメモリ市場の動向を支配しているという現在の半導体市場の構図を踏まえると、上流をも押さえたいというのは、メモリ・メーカーにとっての見果てぬ夢ともいえる行動だ。しかし、かつて成功したメーカーのいないルートでもある。

DRAMメーカーのプロセッサ参入の難しさ

その難しさは売り方ひとつ取っても分かる。極論すれば容量と値段と納期、数量といった数字だけで商売できるメモリに対し、プロセッサはICとしての機能が多岐に渡るだけでなく、開発ツールやOS、アプリケーションの設計など、説明しなければならない内容が膨大となる。どこの会社から買ってもほとんど同じ汎用製品のDRAMと、特定の製品に依存してしまうプロセッサではまったく売り方が違うのだ。

もちろん、チップの作り方も大きく異なる。プロセッサ、すなわちロジック回路向きのプロセスは、スイッチ性能が必要とされるため、平面的にともかく小さく高速に製造したい。一方のDRAM向きのプロセスは、電子を蓄えることでデータを記録するため、平面的に小さくしても大きなキャパシタンス(コンデンサ容量)を確保しなければならず、必然的に縦に深く伸びる。そのため、それぞれの特性にあったプロセスを利用しないと、チップの動作速度や集積密度が向上しない、という問題が生じやすい。

Micron Technologyはそこに敢えて挑戦することにしたようだ。SoC(System-on-Chip)を採用した「G0」というDRAM混載プロセッサである。やはりDRAMメーカーである自社の特徴を最大生かして、新規分野を立ち上げたいということなのだろう。もちろん、DRAMプロセスに絶対の自信を持っているからこそできる決断である。

プロセッサ技術者の目で見ると疑問も残る。この「G0」はMIPSのコアを採用し、自社のDRAMと混載にしたものなのだが、何でMIPSなのか、どこが強みなのか、という点だ。

確かに新しいコアを開発してもそうそう市場に受け入れられないから、既存のコアを採用し、市場参入のハードルを少しでも下げたい、ということは分かる。既存コアなら開発ツールやOS、ミドルウェアなども流用でき、一式丸ごと新規開発するような大変な労力は不要だからだ。ネットワーク市場を狙うのにMIPSというのは悪くない選択かもしれない。実際、G0はネットワーク・アプライアンスをターゲットに開発されたようだ。しかし、汎用のコアに汎用のDRAM、そして誰もが提供できる一般的な周辺を集積してもそんなに大きな特徴は生まれない。

DRAM混載のライバル登場

近年の携帯電話の急速な発展は、Embedded DRAM(ロジックに組み込むDRAM)に強力なライバルを生み出している。スタックド・パッケージという技術である。別々のチップを1個の小さなパッケージに収めてしまう技術だ。いまや1cm角以下、数mmの厚みのパッケージに4〜5個ものチップを収めることが可能になっている。それも高価で特殊な部品というわけでなく、携帯電話のような月間に何百万台と出荷される民生機器に使える技術だ。これを使えば、プロセッサとDRAMとを重ねて1チップにすることなど簡単である。見た目はDRAM混載チップと変わらぬものが作れる。確かに消費電力の大きいハイエンドのプロセッサを入れるには難があるのだが、Micron Technologyが採用した組み込み向けのMIPSコア程度なら可能であろう。わざわざ製造が難しいDRAM混載アーキテクチャにする必要はない。

確かに単なる段重ねのスタックドよりも、Micron Technologyの混載チップの方が、プロセッサやDRAM間の結合にクロスバー・スイッチが使えるなど性能を向上させられる利点を持っている。ただ、これだけでは十分な競争力があるとはいえない。そのDRAM混載アーキテクチャを生かしきる特定の「キラー・アプリケーション」が獲得できたときに、ようやく成功に向けたシナリオが見えたといえるのではないだろうか。そう簡単にできてたまるかとも思うが、もしかするとMicron Technologyならできるかも……。

■関連記事

- 第18回 今度の半導体不況はいつもと違う?(頭脳放談)

- 第8回 シリコン・サイクルは神の見えざる手か、都市伝説か(頭脳放談)

- DRAM価格暴落で戦略転換が求められるメモリ・ベンダ(ニュース解説)

筆者紹介

Massa POP Izumida

日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部を経て、現在は某半導体メーカーでRISCプロセッサを中心とした開発を行っている。

「頭脳放談」

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

編集部からのお知らせ