医者はIT技術を学び、エンジニアは医学を学ぶ時代:IT領域に攻め入る医学生たち

2013年8月31日、「10年後の医療」をテーマに日本各地から1000人の医学生が都内に集結。「Medical Future Fes 2013」が開催された。

2013年8月31日、「10年後の医療」をテーマに日本各地から1000人の医学生が都内に集結し、「Medical Future Fes 2013」が開催された。このイベントは1日掛かりのもので、全国から医療コミュニティを運営する学生たちが集まり、それぞれのテーマに沿ってイベントを企画した。

その中から今回は、医療系アプリ開発コンテスト「AppliCare」を取り上げる。ここでは、医学生らによって開発されたアプリの最終プレゼンテーションが行われた。このコンテストでは、医療・デザイン・エンジニアリングをそれぞれ専門とした学生が1つのチームとなり、開発を進めた。

コンテストの代表を務める田沢雄基氏は、開催に当たっての想いを次のように語る。「医療の世界は、閉鎖的である。ITを活用すれば解決できる問題がたくさんあるはずなのに、なかなか自分の領域から踏み出すことができない。その影響もあって、ITなどの他領域からは医療現場のニーズが把握されておらず、医療の分野でサービスを作ってくれる人が少ない。これでは医療のIT化は進まない。異なる領域と手を組んでこそ、解決できることがたくさんあるはず。私たち学生は、どうすればこの課題を解決できるのか。医学生や学生エンジニアがチームとなり、何の利害関係もなく、既存のフレームワークに縛られることもなく、アイデアを出して作る。そんな文化を創造できないだろうか。医療がITの力を駆使する当たり前の文化を作りたい」(田沢氏)。

がんの痛みを記録することで、薬の種類や量を見直すアプリ

最初に紹介されたアプリは、がんの痛みを記録するアプリ「Painting」。Paintingは、がんの痛みを記録することで、薬の種類や量を見直す手助けをしてくれるアプリだ。この名前は、「痛みを抱えながらも自分の生活を彩れるようになってほしい」という思いから名付けられたそうだ。

調査によると、がん患者の6割は「痛み」に悩まされているそうだ。実際、チームメンバーの祖母もがんの痛みに苦しんでいたという。まだ幼かった彼女は、そんな祖母を見てこう思った――「どうして痛みが取れないのか、どうしてこんなに苦しまなくてはいけないのか」。その苦しみが脳裏に焼き付き、今回のアイデアが生まれたという。

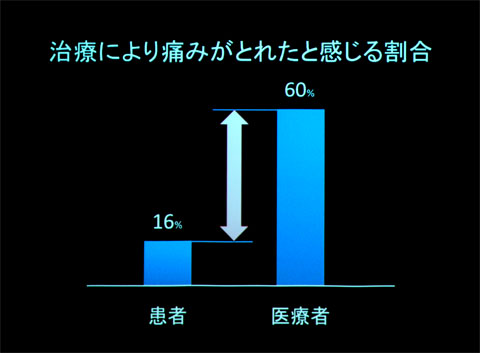

こんなデータもある。「治療により、痛みが取れたかどうか」という質問に対し、医療従事者は「患者の60%は痛みが取れている」と感じていた。しかし、実際に痛みが取れた患者はわずか16%に留まる。

「そもそも、患者は医療従事者に痛みをうまく伝えられていないのではないか」――彼女たちは、そう考えた。

今回、「がん」にフォーカスしたのには理由がある。「がんの痛み」は学術的に3種類に分類できると言われているためだ(参考)。この痛みを口語的に表現すると、「ズキズキ」「ビリビリ」「ずーん」の3種類になる。

アプリを起動するとアバターが表示され、アバターのイラスト上から自分の痛いところをタッチして、どんな痛みかを選択する。このとき、「ズキズキ」「ビリビリ」「ずーん」の3種類の痛みから選択する。

アバターは「切り替えボタン」によって正面・背面の切り替えができ、それぞれに感じる痛みを登録できる。さらに、医療従事者が10段階で評価する痛みのレベルについても、表情のアイコンを付けることで直感的に選択できるよう工夫した。さらに、ここに頓服薬の使用記録を追加することも可能だ。

こうして記録されたデータによりグラフが自動的に作成され、医療従事者と患者の間で共有される。これにより、「グラフの値の上下が激しければ、ベースの薬量を増やす」「グラフの値の変化がなければ、薬の種類を変更する」など、状態に応じて治療方針を変えていくことも可能となる。

このアプリは、痛みの種類を集約できるものであれば、他の病気にも応用できるとしている。また、審査員からは「痛みの感じ方には個人差があるため、蓄積したデータを反映するとより良いものになる。痛みは生活上深刻なものなので、ぜひ世の中に出してほしい」との意見があった。

「予約をしているのに、どうしてこんなに待たなければいけないのか……」という不満を軽減させる

続いてのプレゼンテーションは、「予約をしているのに、どうしてこんなに待たなければいけないのか……」という誰もが一度は抱いたことがあるであろう不満を軽減させてくれるアプリ「iTsuna」だ。

病院でこんな経験はないだろうか。

待合室に置いてあるディスプレイには「待ち人数」が表示されているが、あと何分待てばいいのか分からずに待合室に何時間も座っている……。

どうして、待合室にずっと座っていなければならないのだろうか……。手元のスマホで待ち人数が分かればいいのに……

こうしてできたのが、iTsunaだ。

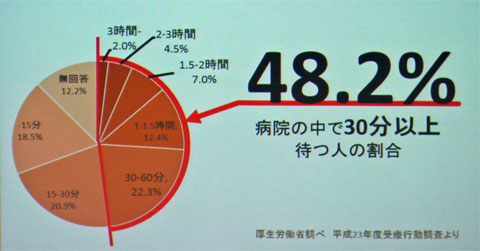

現在、「来院する人の48.2%が病院の中で30分以上待たされている」という調査結果が出ている。つまり、病院に来る人のうちの2人に1人が30分以上待っている計算になる。そして、4人に1人は1時間以上待たされているそうだ。

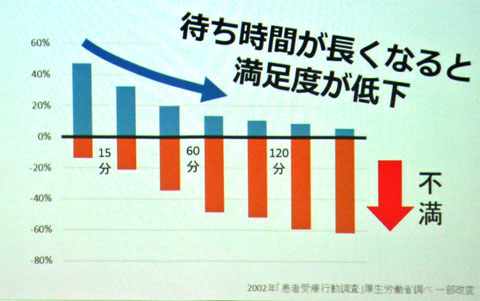

このように、長い待ち時間によってデメリットを被るのは患者だけではない。患者の満足度が低下し、結果的として病院の評価の低下にもつながる。

このアプリでは、診察までの待ち時間を手元で見られるため、従来のように待合室で座って待っている必要はない。自由な時間が手に入り、イライラを軽減することができる。

また、それに付随する機能として、電子カルテと連携させることで検査結果を配信したり、既存の屋内位置情報サービスと連携して病院内で迷わないようなナビゲーションシステムも搭載するとしている。

ほとんどの人が経験する「病院の待ち時間」という観点がとても鋭く、このアプリに興味を持った審査員が多くいた。ゆえに、質問内容も厳しく「利用を想定している病院は、来院者が1日何人くらいで、診療科が何科くらいあるのか」という具体的な質問が飛び交った。「病院のモデルを本質的なところから捉え、そこからアプローチをして設計する必要がある」という。

1分1秒を争う救急搬送の世界に、新たな知恵を

続いては、救急搬送の高速化に貢献するサービス「Streaming119」のプレゼンテーションだ。

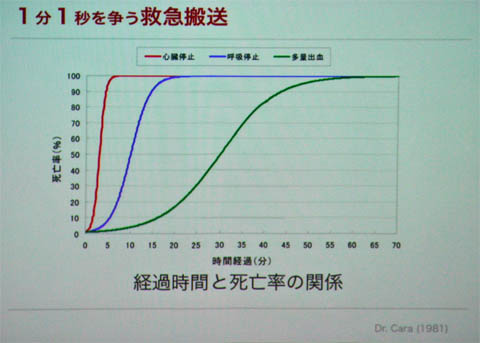

1分1秒を争う救急搬送の世界。それは、想像以上にシビアな世界だ。心停止してから、約7分で死亡率は100%に近づく。たった「1分」の短縮がとても重要なのだ。

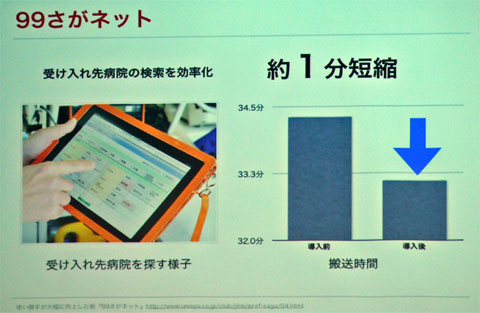

佐賀県では、医療機関情報・救急医療情報システム「99さがネット」を用いて救急医療機関と連携し、約1分の高速化を実現した。この取り組みはニュースでも多く取り上げられ、注目を集めた。

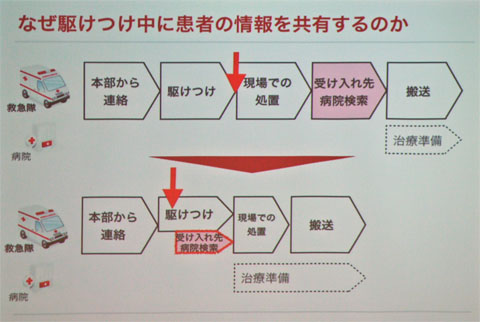

佐賀県の取り組みでは、病院の受け入れ先を医療従事者が選定する部分で時間短縮を行った。しかし、電話で通報してから救急車が到着するまでの時間に、まだ短縮の余地があった。彼らは、患者の一番身近にいる通報者が行動を起こせる仕組みを考えた。

「119」に電話をしてから救急車がたどり着くまでの時間は、約9分。Streaming119は、この間に通報者が救急隊に患者の情報を提供するためのサービスだ。救急隊は現場到着前に患者の状態を知ることで、到着後の行動をシミュレーションでき、搬送や治療の準備にも、より早く着手可能となる。

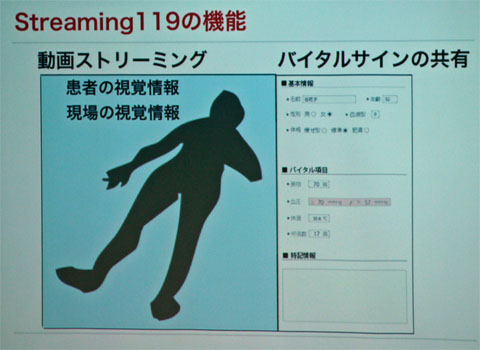

彼らの作る「Streaming119」では、主に2つの機能を実装。1つは、動画ストリーミングの機能。もう1つは、バイタルサインの共有機能だ。バイタルサインは、「ヒトの生命維持に必要な情報」として医療で用いられている。一般的には「呼吸数」「脈拍数」「体温」「血圧」の4つを指すことが多いが、ここでは医学的知識や道具がなくても比較的正確な情報を取得しやすい「呼吸数」「脈拍数」「体温」の3つの共有を目指している。

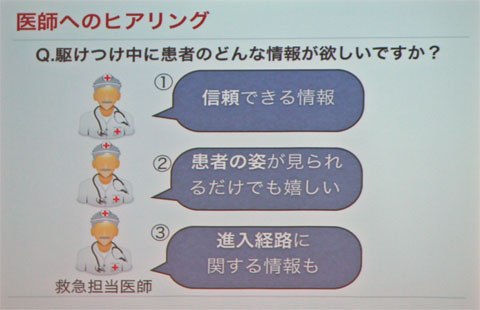

普段、救急隊と活動を共にしている医師へのヒアリングによると、これらの情報は「医療の知識がなくても簡単に取れ、かつ、医療従事者にとっては的確に患者の状態を把握できる情報」なのだそうだ。一般に、医療従事者は素人からの情報をなかなか受け入れ難いようだが、バイタルサインであれば信頼のおける情報として受け取ってもらいやすい。

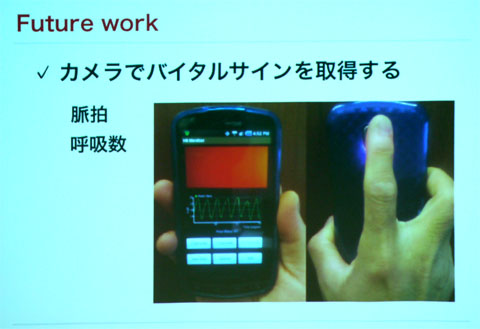

また、「バイタルサインをカメラで取得する」という既存の技術もある。今後は、その機能も実装に取り入れたいという。

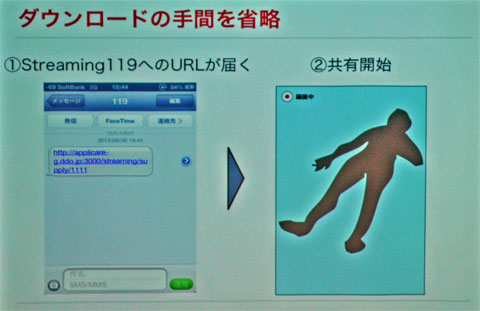

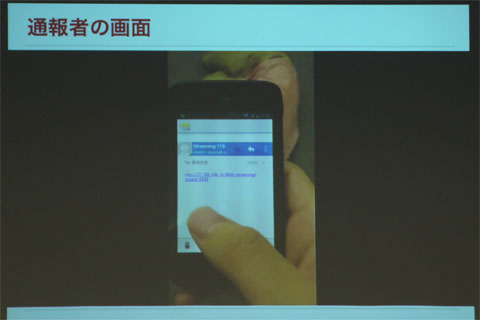

筆者が特に素晴らしいと感じたのは、このアプリを起動するまでのアイデアである。このサービスは、スマートフォンアプリではなく、Webアプリとして実装されている。というのも、アプリにしてしまうと、緊急時に「ダウンロード」という余計な作業と時間が発生するためだ。彼らのアイデアは、「119」で通報をしたあと、通報した電話番号宛てにWebアプリのURLが自動で送信されてくるというものだ。通報者は、送られてきたリンク先から、すぐにブラウザ経由でWebアプリを起動し、動画を救急隊に共有できる。「各自治体と連携することで、このような仕組みが可能となるのではないか」と彼らは提案する。

「このサービスによって、これまで傍観することしかできなかった通行者が、医療の貢献者の1人として参加できる社会を創造したい。そして、1人でも多くの人の命を救うことができたらうれしい」(開発チーム)。

薬の飲み忘れによる病気の発症・進行を防ぐ

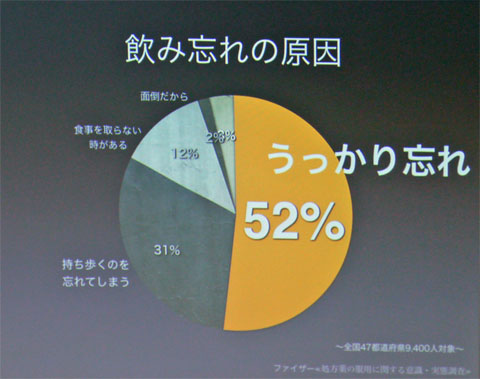

最後は、薬の飲み忘れを防止するシステム。医療従事者の処方どおりに薬を服用できていない人は、73%もいる。このうちの半数以上が「うっかり忘れ」という調査結果も出ている。

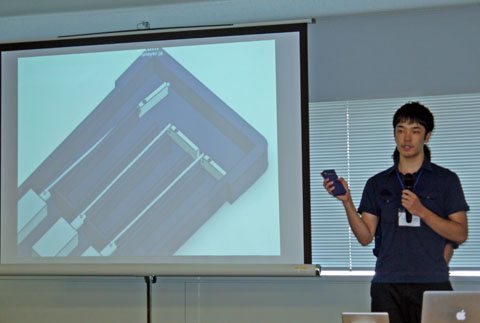

主なターゲットは、高血圧性疾患を抱える40代。特に、仕事で忙しい昼どきの飲み忘れ防止を目指すという。「flixy」は、アプリを専用のケースと連動させて服薬を促すシステムだ。

既存のアプリの中にも、薬を管理するアプリは存在するが、ユーザーがいちいち手入力しなければならない。また、「お薬!どーぞ」は、自宅での服薬にはいいが持ち運び用ではない。これに対し「flixy」のケースは、手のひらサイズで、カバンの中に入れて持ち運ぶことができる。

ケースのふたの開閉をトリガーにして、服薬ログは自動的に取得され、データはBluetoothでiPhoneに送信される。ユーザーの負担はほとんどなく、生活に溶け込んだデザインだ。また、あらかじめ設定していた時間になるとケースのLEDが光り、内部のモーターが動作して目的の薬だけを取り出すといった機能も備わっている。

既に、実際にスマートフォンアプリと連想して動いており、制作にあたっては学校にある3Dプリンタを使いプロトタイプを何度も作り直し、ブラッシュアップしたという。プロダクト制作にかかったお金は、わずか2000〜5000円程度だった。

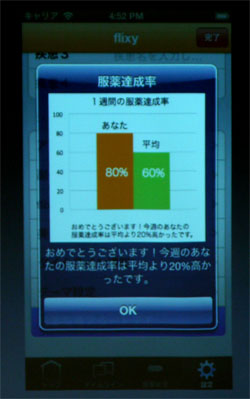

一方、アプリ側でも、さまざまな工夫がされている。設定画面で薬の情報やアラートを設定でき、トップ画面では、患者の服薬達成率やランキング機能に加え、薬をちゃんと飲めば隠れていた美女の姿が徐々に表れてくる「美人めくり機能」といったユニークなアイデアも実現されている。タイムラインでは、家族や同じ症状を抱えている患者同士で服薬状況を共有することができ、お互いの近況や励ましの言葉を送ることが可能だ。

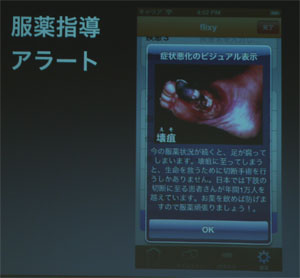

服薬を怠った患者には、悲劇的なビジュアル表示や、今飲んでいる薬の効能などを見せるなどの工夫もされている。こういった機能により、flixyで服薬指導もできる。

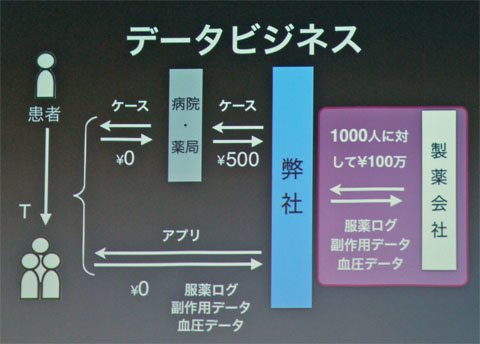

ケースは無料で患者に配布し、将来的には製薬会社に向けたデータビジネスの展開を予定している。ヒアリング調査によると、有償ビジネスとして成立する可能性もあるという。

プレゼンテーション後の質疑応答も大変興味深かった。「薬を飲んだことを示す他のトリガーはなかったのか?」という審査員の質問に対し、彼らの回答はこうだった。「当初は、錠剤の重みを感知して実装することを考えていた。しかし、薬はとても軽いため、精密な感知が難しい。ケースの開閉であれば、自然な形である程度正確な情報を得られる。他のサービスでは、薬の中にちょっとした電波を出すものを入れて正確な服薬ログを取ろうとするものもある。しかし、ぼくたちはそこまで正確な服薬ログを取ることを目的としていない。『飲む意思があるけど、つい忘れてしまう』という人が少なくなるためのデザインをしたいと思っている」(開発チーム)。

この回答に対し、審査員からは「厳密性を追求して動かないよりは、こういう形で広まるならば本当に素晴らしい」との声が上がった。なお、今後のアドバイスとして「今、調剤情報はコード化されているため、ダイレクトにQRで吐き出す仕組みなども採用するといいかもしれない」という意見があった。

今、医学生たちは、自分たちの専門領域を今まで以上に超えていこうと挑戦している。IT業界からも、医学を専門とした組織やコミュニティにもっと多く足を運び、一緒にできる可能性を探っていけたらいい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コンテストの代表を務める田沢雄基氏

コンテストの代表を務める田沢雄基氏