AIが書類の「改善案」を提示することも――Microsoftが「Microsoft 365」で開発者と共に挑む「生産性の再定義」:de:code 2019

「インテリジェントクラウド」と「インテリジェントエッジ」の時代に、個人やチームの生産性はどう変わるのか。2019年5月に日本マイクロソフトが開催した、開発者およびITエンジニア向けイベント「de:code 2019」の基調講演では、同社のクラウドサービス「Microsoft 365」をプラットフォームとして、新たな「働き方」を実現する一端が披露された。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

「人」にフォーカスしたシステムが人々の生産性をさらに高める

de:code 2019の基調講演で「Microsoft 365」のブロックを担当したのは、Microsoft コーポレートバイスプレジデントのジャレッド・スパタロウ氏だ。

Microsoft 365は、同社のOSである「Windows 10」、オフィス向けアプリケーション群「Office 365」、セキュリティツール群「Enterprise Mobility + Security」を統合して提供する、企業向けサブスクリプションサービスの名称だ。Microsoftでは、Microsoft Azure上に構築されたMicrosoft 365の一連のアプリケーションとサービスを、同社の主要な「プラットフォーム」の一つと位置付けており、クラウドの時代における新たなエコシステムのコアとしていく戦略を掲げている。

スパタロウ氏は「Microsoftは、過去数十年にわたり、テクノロジーによって生産性の分野でイノベーションを起こしてきた」とし、その上で「われわれは、これまでのイノベーションを統合し、『生産性とは何か』を再定義する時期に来ていると考えている」と述べた。

生産性の再定義に当たり、スパタロウ氏は、過去におけるテクノロジーの進化と、その使われ方の変遷を振り返った。世の中に個人で利用できるコンピュータが普及し始めた当初、「コンピュータによって生産性を上げる」ための主役は「アプリケーション」だったとする。大規模な計算や文書作成、情報収集、メールによるコミュニケーション、情報共有によるコラボレーションを行うための起点は、いずれも、その用途に特化したアプリケーションであり、それらを使いこなすスキルの有無が、生産性にも影響を与えた。

次に訪れたのは「デバイス」が主役の時代だ。「iOSやAndroidを搭載したスマートフォン、タブレットによって、安価でパワフルなコンピューティングパワーが、世界中の何十億という人の手に行き渡った」(スパタロウ氏)ことで、より多くのユーザーが、時間や場所にとらわれず、多様なデータにアクセスし、より多くのタスクを行える環境が整った。

スマートフォンやタブレットの普及は、インフラとしてのインターネットの重要性を高めると同時に、「クラウド」で提供されるサービスの多様化や強化にも寄与した。そうした時代を経て、現在、多様なシステムの中心にあるのは、「アプリケーション」でも「デバイス」でもなく、「人」であるとスパタロウ氏は言う。クラウドでつながれた多様なアプリやデバイスを、1人のユーザーが状況によって使い分け、他のユーザーとコラボレーションしながら仕事を進めていくことが一般的になっている今、「人」に焦点を当てたシステムを構築、活用することが、ユーザーの生産性をさらに高めるために必要というわけだ。

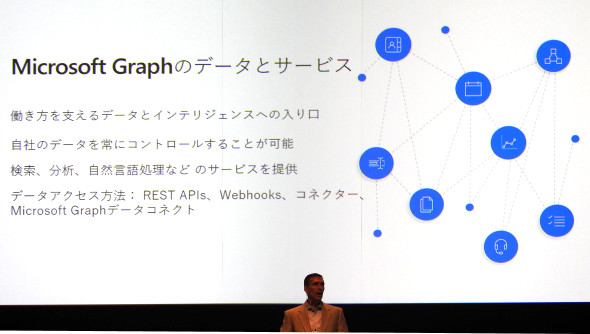

Azureの膨大なデータとサービスをアプリ開発に生かせる「Microsoft Graph」

この「人」にフォーカスしたシステムを作っていくに当たって、核となるのが、同社が「Microsoft Graph」と呼ぶAPI群だ。「Graph」は、数年前までOffice 365のデータや機能にアクセスするために提供されていた「Office 365 unified api」の大幅な機能強化版に当たる。最新のGraphでは、Azure Active Directory(Azure AD)、Office 365、Teams、OneDrive、Delveを含むMicrosoft 365の各サービスに加え、Dynamics 365で提供されているデータの一部にもアクセス可能なAPIを提供している。今後、対応サービスは順次拡大する見込みだ。

Graphを活用することで、Microsoft 365を利用している企業ユーザーは、Azure上に蓄積された膨大なユーザーの利用状況に関するログデータや、Azureで提供されている検索、分析、自然言語処理などのコグニティブサービスなどへアクセスし、それらを活用し、連携させた新たなサービスを開発できる。

2019年5月上旬に米国で開催された「Build 2019」では、イベントの目玉の一つとして、ユーザーがGraph上のデータをきめ細かくコントロールできる「Microsoft Graph data connect」を発表した。同時に、Graphを使った開発を行うための「Microsoft Graph toolkit」のプレビュー版も、GitHubで公開されている。

基調講演の中では、このGraphを活用して、ユーザーがPCやスマートデバイスで動かす複数のアプリケーション間でデータを共有しながら、タスクを処理していく幾つかのシナリオが披露された。

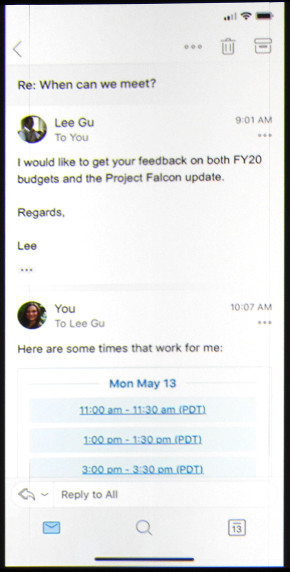

例えば、スマートフォンのOutlookで受信したミーティング依頼のメールに対して、本文内に置かれた「承諾」のボタンを使って返信を行うと、自動的にOutlookのスケジューラーで該当の時間に予定が設定される。そして、その時間が近づくと、PCとスマートフォンの双方にリマインドが入り、必要であればTeamsのビデオ会議機能で、スマートフォンでもミーティングに参加できるといった具合だ。

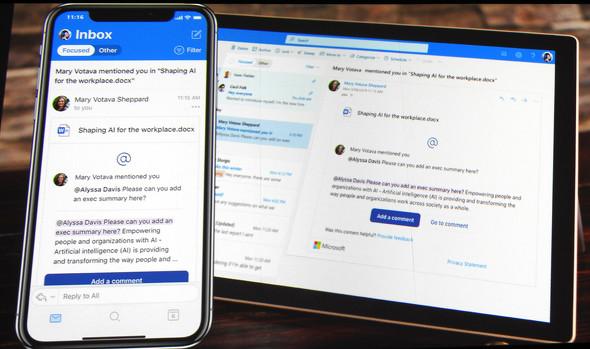

また、PCで途中まで作成したドキュメントを、外出中にスマートフォンで仕上げ、必要に応じてチーム作業用のOneDriveに対してファイルを保存するといったことも、これまでよりも少ない手順で行える。

Graphの大きな特長の一つは、Azure上で提供されている他のサービスを、Microsoft 365の各サービスやデータと統合できることだ。デモでは、コグニティブサービスを統合した例として、ユーザーが作成したドキュメントに対し、AIがより洗練された内容にブラッシュアップするための「改善案」を提示するといった機能を紹介していた。

こうした典型的なシナリオ以外にも、Azure上には「ユーザーが、どんなアプリケーションを使って、どんな作業を行っていたか」「どのユーザーが、どんなチームで、誰と、どういったコミュニケーションをとったか」に関する膨大なログデータが蓄積されている。「これらのデータをいかに分析し、その知見をどうサービスに反映させれば、人々の生産性がより高まるか」については、未知の部分も多い。しかし、それは一方で、ユーザーや開発者のアイデアによって、これまでになかったサービスやビジネスを、新たに生み出せる可能性が大きく広がっている状況だと捉えることもできる。

スパタロウ氏は「開発者、そしてITエンジニアの皆さんには、Microsoftが『生産性』について、今後追求しようとしている方向性に賛同いただき、Microsoft 365というプラットフォームを存分に活用してほしい。これまでになかった新たなものを、ぜひ、共に作り上げていきましょう」と述べてブロックを締めくくった。

次回は、開発者向けの情報をまとめてお届け

次回は、基調講演から開発者向けの情報をまとめてレポートする。

関連記事

AI・機械学習関連のマイクロソフト最新技術情報 〜de:code 2019の基調講演より〜

AI・機械学習関連のマイクロソフト最新技術情報 〜de:code 2019の基調講演より〜

de:code 2019の基調講演の中から、AI・機械学習に関連するトピックを簡単にまとめる。 企業がエージェントを公開する時代へ――「Microsoft Build 2019」で新技術が多数発表

企業がエージェントを公開する時代へ――「Microsoft Build 2019」で新技術が多数発表

Microsoftは「Build 2019」で、チーム作業やクラウド、量子コンピューティングなどに向けたさまざまな新技術を発表した。また、投票システムの安全性を確保する「ElectionGuard」も発表した。 「Azureは、他のクラウドに見られないリッチなハイブリッドを実現」とMicrosoftのガスリー氏

「Azureは、他のクラウドに見られないリッチなハイブリッドを実現」とMicrosoftのガスリー氏

Microsoftのクラウド&AI担当エグゼクティブバイスプレジデントであるスコット・ガスリー氏が2019年5月6日(米国時間)、同社イベントMicrosoft Build 2019で行ったクラウド/AI基調講演には、Microsoft Azureにおける「(IoT/エッジを含めた)リッチなハイブリッドクラウド体験」というテーマがちりばめられていた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Microsoft コーポレートバイスプレジデントのジャレッド・スパタロウ氏

Microsoft コーポレートバイスプレジデントのジャレッド・スパタロウ氏