2019年版セキュリティのハイプサイクルを発表 ガートナー:「仮想デスクトップインフラ」は安定期に

ガートナー ジャパンは「日本におけるセキュリティ(インフラストラクチャ、リスク・マネジメント)のハイプ・サイクル:2019年」を発表した。「イミュータブルインフラ」などが黎明(れいめい)期にあるとされた。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

ガートナー ジャパンは2019年7月8日、「日本におけるセキュリティ(インフラストラクチャ、リスク・マネジメント)のハイプ・サイクル:2019年」を発表した。

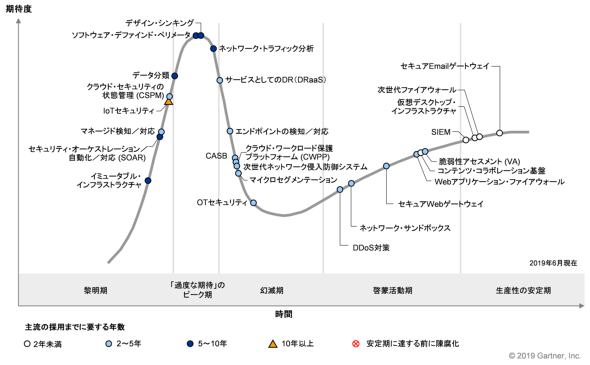

それによると「イミュータブルインフラ」や「セキュリティオーケストレーション」「マネージド検知」などが黎明(れいめい)期にあり、「デザインシンキング」や「ソフトウェア定義ペリメータ」「ネットワークトラフィック分析」などが「過度な期待」のピークにあるとしている。

そしてDRaaS(サービスとしてのDR[災害復旧])や「次世代ネットワーク侵入検知防御システム」などが幻滅期に、「DDoS対策」や「セキュアWebゲートウェイ」などが啓蒙(けいもう)活動期に、それぞれ入った。生産性の安定期を迎えたものとしては「仮想デスクトップインフラ」や「次世代ファイアウォール」「セキュア電子メールゲートウェイ」などが挙げられている。

ガートナー ジャパンによると、セキュリティインシデントの増加や脅威の多様化、法規制への対応などによって、インフラセキュリティとリスクマネジメントの市場は大きく変化している。さらにクラウドやモバイル、IoT(モノのインターネット)といったITインフラの進化と多様化によって、セキュリティの需要が増えているという。

ところが多くの企業では、高度な脅威への対応の必要性を認識しているものの、対策に課題を抱えたままだ。なぜなら、脅威が多様化しているだけでなく、対策の優先順位付けの難しさなどがあるからだ。

変化に適応するにはリスクの所在を明確に

ガートナー ジャパンは、こうしたITインフラとリスクの変化に継続的に適応するには「最新の高度なソリューションを導入すればよいというわけではない」と指摘する。リスクの所在を明確にして、それに適した製品やサービスを使って管理する必要性が高まっているとしている。

ガートナー ジャパンのアナリストでシニアプリンシパルを務める木村陽二氏は「今回発表したハイプサイクルは、企業での利用が増えているクラウドサービスのセキュリティコントロールや、防御が困難な外部脅威の検知、対応とその運用に関わるキーワードを取り上げた。インフラセキュリティとリスクマネジメント分野に関連したトピックは多岐にわたるため、ITとセキュリティのリーダーはサイロに陥らないよう、各種技術や手法、概念の大局をつかむ必要がある。その一方で、既存のツールや技術、実践手法についてもキャッチアップする必要がある。ITとセキュリティのリーダーには、これらを自社ビジネスの変化と関連付けて考え、何を継続し、何を変化させるべきかを判断することが求められている」と述べている。

関連記事

Gartner、2018〜2023年の戦略的IoTテクノロジートレンドのトップ10を発表

Gartner、2018〜2023年の戦略的IoTテクノロジートレンドのトップ10を発表

Gartnerは、「2018〜2023年にデジタルビジネスイノベーションをけん引する」と認定した戦略的IoTテクノロジートレンドのトップ10を発表した。 Gartner、2019年以降のセキュリティとリスク管理の7つのトップトレンドを発表

Gartner、2019年以降のセキュリティとリスク管理の7つのトップトレンドを発表

Gartnerは、2019年以降のセキュリティとリスク管理の7つのトップトレンドを発表し、それぞれ解説した。 Gartner、2019年の戦略的テクノロジートレンドのトップ10を発表

Gartner、2019年の戦略的テクノロジートレンドのトップ10を発表

Gartnerは、「企業や組織が2019年に調査する必要がある」と認定した戦略的テクノロジートレンドのトップ10を発表した。「インテリジェント」「デジタル」「メッシュ」がキーワードだという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.