日本本社が考える海外のリスクと、アジア拠点が考えるリスクに隔たり デロイト:「日本は災害に対する意識が高い」

デロイト トーマツ グループは、リスクとクライシスに関する企業の意識や取り組みについての調査結果を発表した。それによると、国内リスクの第1位は自然災害。アジア拠点の不正行為は、半数以上が管理職以上によるものだった。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

デロイト トーマツ グループは2020年2月19日、日本の上場企業が対象の「企業のリスクマネジメントおよびクライシスマネジメント実態調査」の2019年版と、アジアの日系企業が対象の「アジア進出日系企業におけるリスクマネジメントおよび不正の実態調査」の2019年版を発表した。いずれも、リスクとクライシスに関する企業の意識や取り組みについて調べたレポートで、これによると国内リスクの第1位は4年連続で自然災害だった。

最優先は「災害対策」

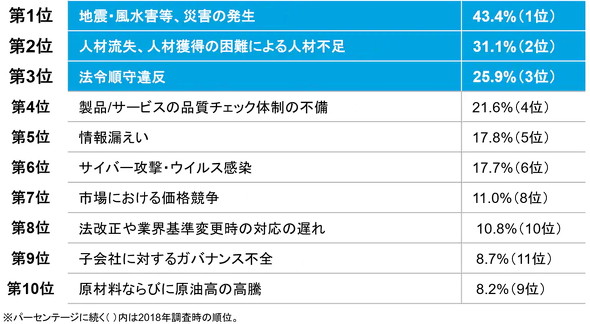

調査結果を詳しく見ると、国内で優先して着手すべきリスクの第1位は「地震・風水害など、災害の発生」で、43.4%の企業が挙げた。第2位は「人材流出、人材獲得の困難による人材不足」で31.1%、第3位は「法令順守違反」で25.9%だった。これらの順位は2018年と同じだった。

自然災害が1位になるのは4年連続。2019年は国内で台風被害が相次ぎ、実際に被災した日本企業が多かった。今回の調査で国内本社および国内子会社が経験したクライシスの種類を聞いたところ、「自然災害関連」が最も多く、国内本社の30.3%、国内子会社の31.1%が2019年に経験していた。

次に、過去にクライシスを経験した企業に、クライシス発生時の対処ステージ(初動対応〜事態沈静化)までの成功要因を聞いた。

最も多かった回答は「トップのリーダーシップ、トップダウンでの迅速な意思決定」で54.0%(複数回答)を占めた。次いで、「クライシス発生に備えた事前の組織の枠組みができていた」と「情報収集・伝達ルートと収集情報の分析・判断のルールが整備されていた」がいずれも42.4%だった。これに対してクライシス対応の失敗要因では、「クライシス発生に備えた事前の準備ができていなかった」が最も多く、37.9%の企業が挙げた。また、「外部専門家を活用しなかった、または有効に活用できなかった」を挙げた割合が前回から大幅に増えて19.7%を占めた。

これらの結果からデロイト トーマツは「クライシスに対する態勢基盤が整備されており、それを基にリーダーが指導力を発揮することで初動対処が奏功する」と分析している。さらに、外部の人材活用も重要だとしている。

アジア拠点で考えるリスクとは

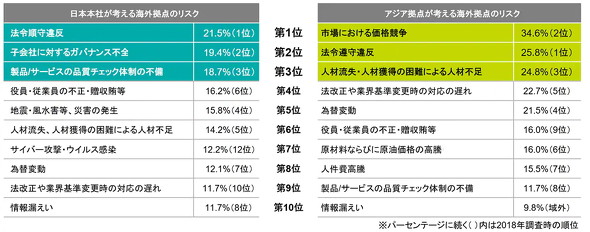

一方、日本本社が考える海外のリスクと、アジア拠点が考えるリスクに大きな隔たりがあることが今回の調査で明らかになった。

まず、日本本社が海外拠点で優先して着手すべきと考えるリスクは、「法令順守違反」(21.5%)、「子会社に対するガバナンス不全」(19.4%)、「製品/サービスの品質チェック体制の不備」(18.7%)だった。これらトップ3は、2018年調査と同じだった。これに対してアジア拠点では、「市場における価格競争」(34.6%)、「法令順守違反」(25.8%)、「人材流出、人材獲得の困難による人材不足」(24.8%)だった。こちらも、1位と2位が逆転したものの、2018年調査と傾向は同じだった。デロイト トーマツは「拠点別のリスクの適切な把握に課題がある」としている。

アジア拠点で注意したいのは不正行為だ。「不正顕在化またはその懸念あり」と回答した企業の割合は46.6%で、2018年の38.9%から増加した。そして、不正行為の半数以上が管理職によるものだった。

不正の内容については、「不正支出」が56.2%、「わいろ」が43.8%。今回目立ったのは「情報の不正利用、不正な報告」で、これを挙げた企業の割合は前回の10.7%から25.9%に急増した。

不正が発生した部署については、取引先との接触の多い部署が多かった。具体的には、「営業部」が47.6%、「購買部」が36.2%、「製造部」が25.6%だった。

こうした結果を受けてデロイト トーマツは「不正顕在化やその懸念ありと回答した企業の割合が増加した背景には、不正関連リスクに関する意識向上がある。ただし、不正の多くが管理職によることから、これらをけん制する内部統制や内部監査の実施が必要だ」としている。

関連記事

十分な投資と人材投入が成功には不可欠? デロイトが「AIガバナンス サーベイ」を発表

十分な投資と人材投入が成功には不可欠? デロイトが「AIガバナンス サーベイ」を発表

デロイト トーマツ グループは「AIガバナンス サーベイ」2019年版の調査結果を発表した。同社は、AIに対する投資やAI専門家の投入を検討する際は、ある程度思い切った規模で始めることが重要だとしている。 災害時も衛星経由で医療データを復元「かかる時間はたった9秒」 NICTらが開発

災害時も衛星経由で医療データを復元「かかる時間はたった9秒」 NICTらが開発

NICTなどのチームは、電子カルテデータの安全なバックアップと、医療機関の間での相互参照や災害時の迅速なデータ復元が可能なシステムを開発した。衛星を経由し、9秒でデータを復元でき、認証の安全性を量子コンピュータでも解読困難なレベルまで上げた。 セキュリティ対策、中堅・中小企業向け「簡易リスク分析」のススメ

セキュリティ対策、中堅・中小企業向け「簡易リスク分析」のススメ

リソースの限られた中堅・中小企業にとって、大企業と同等の頑強なセキュリティ対策を施すのは現実的ではない。今回は、まず取り組むべき「リスク分析」の手法を解説する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.