【 Get-Partition 】コマンドレット――ディスク上のパーティション情報を取得する:Windows PowerShell基本Tips(94)

本連載は、PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は「Get-Partition」コマンドレットを解説します。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、コンピュータに接続されたディスク上のパーティション情報を取得する「Get-Partition」コマンドレットです。

Get-Partitionコマンドレットとは?

コンピュータに接続されたディスクにファイルやフォルダといったデータを書き込むには、ディスク上に1つ、もしくは複数の論理区画を設定し、OSで認識可能なファイルシステムにフォーマットする必要があります。

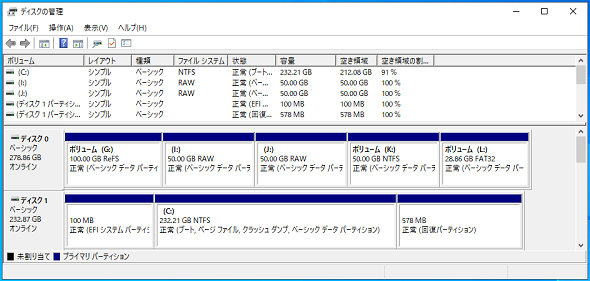

ディスク上に設定する論理区画を「パーティション」と呼びます。このパーティションをGUI(グラフィカルユーザーインタフェース)で確認する場合は、「ディスクの管理」ツールを使用するのが一般的でしょう(画面1)。

Get-Partitionは、ディスク上に設定されたパーティションの情報を参照するコマンドレットであり、GUIの管理ツールから参照可能なパーティションの各種情報をひと目で参照できます。

Get-Partitionコマンドレットの主なオプション

| オプション | 意味 |

|---|---|

| -DiskNumber | 指定した番号のディスク上にあるパーティション情報を取得する。省略可能 |

| -DriveLetter | 指定したドライブレターのパーティション情報を取得する。省略可能 |

| -PartitionNumber | 指定した番号のパーティション情報を取得する。省略可能 |

| -UniqueId | パーティションに割り当てられた唯一のID(ユニークID)を持つパーティション情報を取得する。省略可能 |

ディスク上のパーティションの情報を取得する

オプションを指定せずにGet-Partitionコマンドレットを実行すると、コンピュータに接続された全てのディスク上のパーティション情報がテーブル形式で表示されます(画面2)。

コマンドレット実行例

Get-Partition

どのディスクに設定されたパーティション情報であるかは「DiskPath:」で識別できますが、「-DiskNumber」オプションを使用することで、パーティション情報を取得したいディスクを指定できます。なお、指定するディスク番号は、本連載第90回で紹介した「Get-Disk」コマンドレットで確認できます(画面3)。

コマンドレット実行例

Get-Partition -DiskNumber 0

また、Get-Diskコマンドレットとパイプ(|)でつなぐことで、コマンドレットを1行で実行することも可能です。この場合は、Get-Diskコマンドレットで指定したディスクのパーティション情報を表示します(画面4)。

コマンドレット実行例

Get-Disk -Number 0 | Get-Partition

パーティションを指定して情報を取得する

「-PartitionNumber」オプションを指定するとパーティション単位での情報を取得できますが、複数のディスクが接続されている環境ではディスクごとにパーティション番号が設定されるため、パーティション番号の重複が発生してしまいます。

そのため、「-PartitionNumber」オプションだけを指定した場合は、全てのディスク上の指定されたパーティション番号を持つパーティションの情報が表示されてしまいます(画面5)。

コマンドレット実行例

Get-Partition -PartitionNumber 1

このため、複数のディスクが接続されている環境では、ディスクを指定する「-DiskNumber」オプションを併用したり(画面6)、先に紹介したGet-Diskコマンドレットを併用したりする必要があります。

コマンドレット実行例

Get-Partition -DiskNumber 2 -PartitionNumber 1

「Format-List」を使用して詳細情報を表示する

オプションなしのGet-Partitionコマンドレットの実行結果では情報が足りない場合は、「Format-List」コマンドレット(「fl」と省略可能)を使用してリスト形式で表示するとよいでしょう。

なお、パーティション番号を指定せずに実行すると全てのパーティションの詳細情報が取得されるため、パーティション番号を指定することをお勧めします(画面7)。

コマンドレット実行例

Get-Partition -DiskNumber 1 -PartitionNumber 3 | fl

パーティションのユニークIDやGUID、各種設定(画面7のパーティションは「ブートパーティション」として設定されている)が表示されていることが分かります。

筆者紹介

後藤 諭史(ごとう さとし)

Microsoft MVP for Cloud and Datacenter Management(2012-2024)。現業の傍ら、コミュニティーイベントでの登壇や著作にてMicrosoftテクノロジーに関する技術情報の発信、共有を続けている。ネットワークやハードウェアといった物理層に近いところが大好きな、昔ながらのインフラ屋さん。得意技はケーブル整線。近著は『詳解! Windows Server仮想ネットワーク』(日経BP社)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.