レッドハットがOpenShiftの仮想マシン管理機能を説明、「問い合わせ増えた」

レッドハットが、コンテナ基盤の「Red Hat OpenShift」で仮想マシンを管理できるOpenShift Virtualizationについて説明した。VMwareを取り巻く状況の変化を受けて、問い合わせが増えているという。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

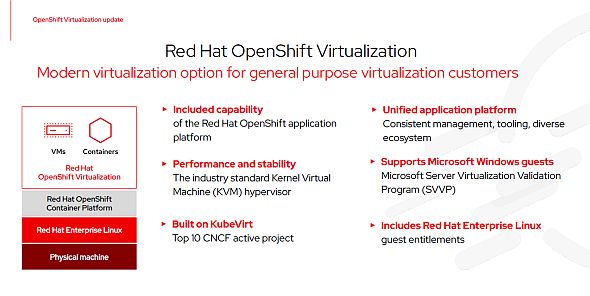

BroadcomによるVMware製品の販売施策の変更で波紋が広がる中、レッドハットはコンテナで仮想マシンを動かす「Red Hat OpenShift Virtualization(以下、OpenShift Virtualization)」について説明した。これは、コンテナ基盤である「Red Hat OpenShift Container Platform(以下、OpenShift)」の一機能として、従来より提供されているもの。別途料金を支払うことなく利用ができる。

OpenShift Virtualizationではコンテナ基盤で仮想マシンの稼働と管理を行う。仮想マシンはコンテナ上で動く。

より具体的に表現すると、OpenShiftのKubernetes APIは仮想マシンをPodとして管理する。各Podでは基本的に単一のコンテナが動き、その上でqemu-kvmを介して仮想マシンが動作する。

仮想マシン側から見て言い換えると、仮想マシンはそれぞれ専用のコンテナで動く。そしてこのコンテナは単一でPodを構成する。OpenShiftは仮想マシンをPodとして管理する。「1仮想マシン」「1コンテナ」「1Pod」となる。

仕組みは「VMware vSphere」などと大きく異なるが、後述の通り切り替えは難しくないという。

Red Hatは、OpenShift Virtualizationを「次世代仮想マシン基盤」と呼ぶ。Kubernetesの管理APIにより、コンテナと同じ方法で仮想マシンを管理できるため、コンテナと仮想マシンが混在したアプリケーションの運用には特に適しているとする。既存の仮想マシンの移行だけでなく、アプリケーションの要件に応じて積極的に仮想マシンを活用することも想定している。

一方同社は、「クラウドネイティブジャーニーの一過程」という表現もしている。これはAmazon Web Services(AWS)などが訴えるのと同様な言い方で、既存アプリケーションをクラウドネイティブに再構築できない場合は、まずそのままの形で基盤を移行し、その後ニーズに合わせて再構築していくというシナリオだ。

とはいえ、既存仮想マシンを移行する場合、ストレージアクセスがKubernetes標準のCSI(Container Storage Interface)、ネットワークアクセスがCNI(Container Network Interface)経由に変わるなど、根本的な点でvSphereと異なるのも事実。仮想マシンの管理についても、仕組み的には大きく変わることになる。

Red Hatでは、仮想マシンの作成/起動/停止/削除などの管理や仮想マシンの移行でグラフィカルインタフェースのツールを提供しており、従来の仮想化インフラ管理者にとっての障壁は低いとしている。

なお、2024年3月中旬に発表されたOpenShift Virtualization 4.15では、パブリッククラウドのようにインスタンスタイプを選択するだけで仮想マシンを作成できる機能が加わり、ストレージの「Red Hat OpenShift Data Foundation」におけるディザスタリカバリ機能が強化されたという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.