AWSの新VMwareサービス「Amazon EVS」は「VMware Cloud on AWS」とどうすみ分けるのか:AWS re:Invent 2024で紹介

AWSが新たに発表した「Amazon EVS」は、メリットの分かりやすいVMwareサービスだ。ネイティブAWSとの連携も簡単だという。VMware Cloud on AWSとのすみ分けはどうなるのか。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Amazon Web Services(AWS)は新たなVMwareサービス「Amazon Elastic VMware Service(Amazon EVS)」を2024年11月25日(米国時間)に発表し、12月初めに開催の「AWS re:Invent 2024」で紹介した。

AWS上のVMwareサービスとしては、既に旧VMwareとAWSが共同開発した「VMware Cloud on AWS(VMC on AWS)」がある。Amazon EVSが登場したからといって、VMC on AWSが消えるわけではない。この2つのサービスはどちらも提供されていくことになる。そして、AWSが今後力を入れていくのはAmazon EVSだ。

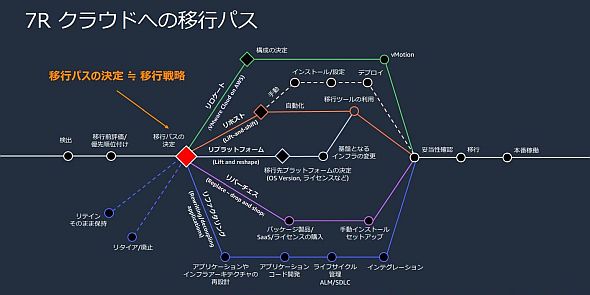

理由はAmazon EVSがAWSのサービスだからだ。VMC on AWSは当初から旧VMware、現Broadcomのサービスだが、2024年5月までAWSとそのパートナーも販売できた。ところがBroadcomは、販売提携を突如解消した。これにより、AWSとそのパートナーは、顧客のクラウドへの移行戦略における7つの道筋「7R」で提案しにくくなった。

今回のAmazon EVSにより、AWSは「7R」全てを、あらためて自社のサービスとして提案できることになる。

AWSがこれまで示してきた7R。最上部の「リロケート」で「VMware Cloud on AWS」と書いてあるが、これが「Amazon EVS」に入れ替わるのか、それとも製品名は消えるのか。顧客側から見れば、VMware Cloud on AWSは今後もVMware環境のクラウド移行における選択肢の一つだが、AWSは7Rの提案に残したいかどうか

AWSがこれまで示してきた7R。最上部の「リロケート」で「VMware Cloud on AWS」と書いてあるが、これが「Amazon EVS」に入れ替わるのか、それとも製品名は消えるのか。顧客側から見れば、VMware Cloud on AWSは今後もVMware環境のクラウド移行における選択肢の一つだが、AWSは7Rの提案に残したいかどうかAmazon EVSでは顧客がライセンスを持ち込む選択肢しかない

Amazon EVSとはどんなサービスなのか。現時点で明らかになっていることをまとめると次のようになる。

繰り返しになるが、これはAWSが自らのプロダクトとして提供するVMwareサービス。「全部入り」の最上位エディションである「VMware Cloud Foundation(VCF)」環境をAWS上に構築・運用できるものだ。

当初は、VCFのライセンス料込みのサブスクリプション形式での提供はされない。ユーザーは、Broadcomから購入したライセンスを持ち込む形となる。発表ブログポストでは「ライセンスポータビリティ」という言葉を使っているため、Broadcom側で購入したVCFライセンスをAmazon EVSに持ち込むこと「も」できるような印象を与えるが、実際にはそれ以外の選択肢がない。

Microsoft AzureやGoogle Cloud、その他のハイパースケーラーがやっているような、VMwareライセンスとインフラ利用料をパッケージしたサービスは、将来提供するという。

とはいえ、既存VMwareユーザーのオンプレミスからの移行ニーズを満たすためには、Broadcomの残存ライセンスを適用できることが最優先であり、ライセンス込みのサービスを買いたいユーザーは多くないという判断なら理解できる。

Amazon EVSはシンプルなサービス

Amazon EVSはアーキテクチャ的にシンプルだ。いわゆるマネージドサービスとは異なり、ユーザー(やインテグレーター)が自社のAmazon VPC内で、ベアメタルインスタンス上にVCFをインストールし、環境を構築して運用する。ユーザーは完全な管理者権限を持ち、「VMware vCenter」を使った運用管理ができる。なお、インストール作業自体は自動化されていて、「3時間以内」に終えられるという。

基本的にはオンプレミスと同じ環境をAWS上に再現できるということだ。移行においても、既存のIPアドレスやネットワーク(サブネット)の構成を変える必要がない。

また、Amazon EVS上の仮想マシンは、ユーザーが管理するAmazon VPC内にある通常の仮想インスタンスと同様に、AWSの各種サービスを使えることになる。ネイティブAWS環境で動くソフトウェアと連携し、単一のアプリケーションを構築することも可能だ。一方、VMC on AWSが稼働するVPCは、Broadcomによって管理されるもの。このためAWSとの連携構成は複雑で、ネイティブAWSサービスの利用には制限がある。

ネイティブAWS環境にある、他のユーザー構築アプリケーションやAWSサービスと容易に連携・統合できることは、VMware上の仮想マシンで動いているアプリケーションの段階的なネイティブAWSへの移行を促す効果がある、とも解釈できる。

Amazon EVSでインテグレーターがマネージドサービスを提供も

ではAmazon EVSとVMC on AWS、この2つのサービスは結局どうすみ分けるのか。これについては、AWSとBroadcomの責任者がSilliconANGLEのインタビューで説明している。

両者は、2つのどちらが古い、新しいということではなく、自ら管理したいかどうかについての選択肢を提供するもの、と口を揃える。

「VMwareなどが提供する完全マネージドの自己治癒型サービスは、自ら環境を構築・運用したくない顧客には適している。一方、自ら運用管理をする能力があり、それを望むなら、Amazon EVSで実現できる。プロビジョニングは自動化されるが、vCenterを使うためのカギはユーザー側に渡され、自ら管理ができる」(Broadcomのパートナー担当バイスプレジデント、アマー・モハマッド氏)

「ツールの使い方を知っていて、環境を理解し、稼働と運用に慣れているユーザーが、新サービスの理想的な顧客だ」(AWSのコマーシャル・アプリケーション担当ゼネラルマネジャー、スティーブン・ジョーンズ氏)

ジョーンズ氏は、Amazon EVSの最重要ポイントとして「デプロイの自動化」「サブスクリプションの持ち込み」「ネイティブAWSのアプリケーションとの統合」を挙げている。同氏はまた、インテグレーターがAmazon EVSを使ってマネージドサービスを提供することもできると話した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.