VMware Workstation Proの仮想マシンらしい便利な機能を使おう:VMware Workstation入門

商用利用も含めて無料化されたクライアント向けの仮想化ソフトウェア「VMware Workstation Pro」。今回は、VMware Workstation Proの仮想マシンらしい便利な運用方法について解説する。

仮想マシンらしい便利な機能を使う

仮想マシンらしい便利な機能を使う商用利用も含めて無料化されたクライアント向けの仮想化ソフトウェア「VMware Workstation Pro」。今回は、ゲストOSの画面縮小表示やスナップショットなど、仮想マシンらしい便利な運用方法について解説する。

VMware Workstation入門「知っておきたいVMware Workstation Proで仮想マシンを快適に使うための基本設定」では、VMware Workstation Proの基本的な設定について紹介した。

本稿では、ゲストOSの画面縮小表示やスナップショットなど、VMware Workstation Proの仮想マシンらしい便利な運用方法について解説する。

ゲストOSを高解像度のまま縮小表示する

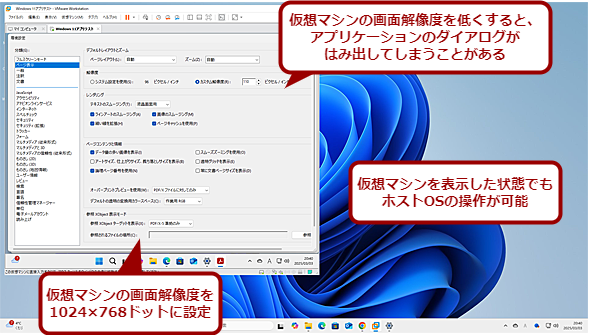

VMware Workstation Proで仮想マシンを起動すると、ゲストOSの画面解像度が高いとホストPCのデスクトップが見えなくなって作業しにくくなりがちだ。かといって、ゲストOSの画面解像度を低くしてしまうと、アプリケーションによってはダイアログなどがはみ出して作業しにくくなってしまうことがある。

ゲストOSの画面解像度が低い場合

ゲストOSの画面解像度が低い場合ホストOSの画面解像度が1920×1080ドット(フルHD)だと、ゲストOSの画面解像度を1024×768ドットにすると、ゲストOSを表示したままホストOSで作業できる。ただ、ゲストOSの画面解像度が低いと、場合によってはダイアログがはみ出してしまい作業しにくいこともある(ゲストOSで表示しているダイアログは、Acrobat Readerの[環境設定]ダイアログ)。

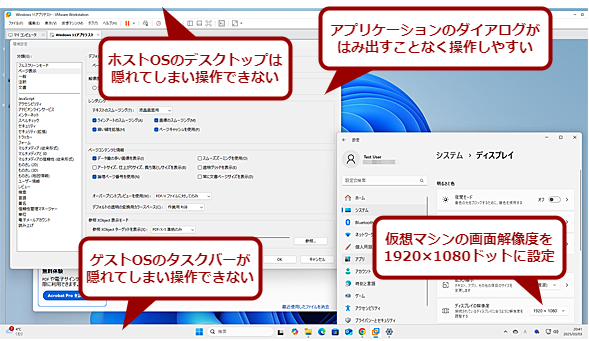

ゲストOSの画面解像度が高い場合

ゲストOSの画面解像度が高い場合ホストOSとゲストOSの画面解像度を1920×1080ドットにすると、ホストOSのデスクトップが隠れてしまい作業ができない。ゲストOSも、タスクバーが隠れてしまいやはり作業しにくい。ただ、アプリケーションのダイアログははみ出すことなく操作できる。

VMware Workstation Proでは、ゲストOSの画面解像度を、最大ホストOSと同じまでにしながら、ゲストOSのウィンドウサイズを小さくできるモードがある。

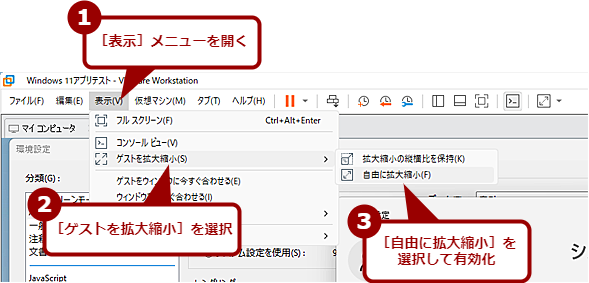

ゲストOSを起動したら、[表示]メニューの[ゲストを拡大縮小]−[自由に拡大縮小]を選択して「オン」の状態にしてから、VMware Workstation Proのウィンドウを表示したいサイズまで縮小すればよい。ゲストOSの画面解像度が維持された状態で、表示のみ小さくなる。

逆にホストOSが高解像度の場合、ゲストOSの画面解像度を低くしていると、文字が小さく見えにくいことがある。このような場合は、逆にVMware Workstation Proのウィンドウを広げれば、ゲストOSの画面解像度が維持された状態で拡大表示となる。

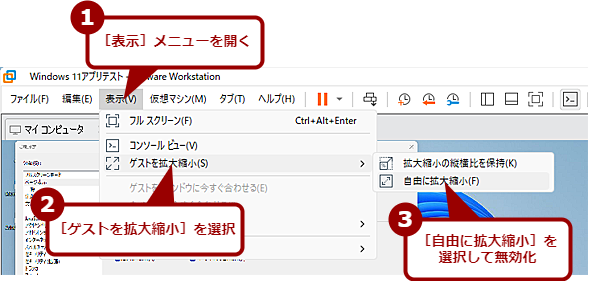

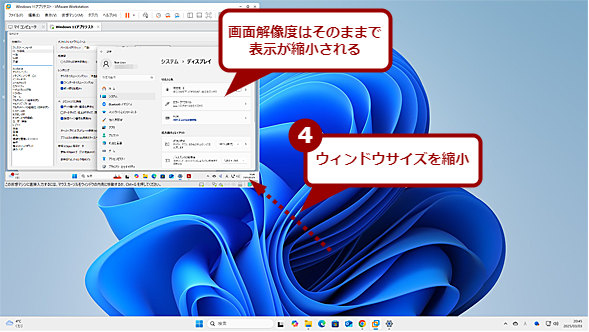

ゲストOSを高解像度のまま縮小表示する(1)

ゲストOSを高解像度のまま縮小表示する(1)ゲストOSを高解像表示に設定したまま、縮小表示してみよう。[表示]メニューの[ゲストを拡大縮小]−[自由に拡大縮小]を選択する。なお、このときゲストOSの画面解像度は、ホストOSよりも低くしておくとよい。

ゲストOSを高解像度のまま縮小表示する(2)

ゲストOSを高解像度のまま縮小表示する(2)VMware Workstation Proのウィンドウの右下をマウスでドラッグして、表示したいサイズにまで狭める。ゲストOSの画面解像度はそのままで表示が縮小される。

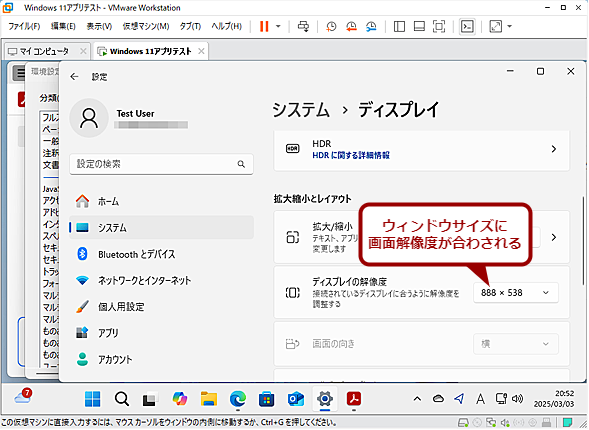

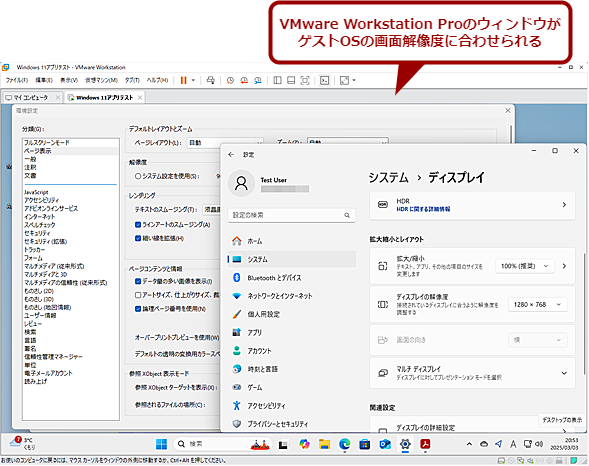

ゲストOSを高解像度のまま縮小表示する(3)

ゲストOSを高解像度のまま縮小表示する(3)この状態で、ゲストOSの解像度を変更すれば、ウィンドウサイズは維持された状態で解像度が変更できる。当然ながら、縮小表示にすると文字が小さくなり、メッセージなどが読みにくくなるので注意してほしい。

表示サイズを元に戻したい場合は、[表示]メニューの[ゲストを拡大縮小]−[自由に拡大縮小]を選択して「オフ」の状態にする。すると、ゲストOSの画面解像度がウィンドウサイズに合わせられるので、ここで[設定]アプリの[システム]−[ディスプレイ]にある「ディスプレイの解像度」欄で画面解像度を再設定する。ウィンドウサイズが維持された状態で画面解像度が設定したものに変わる。画面解像度がウィンドウサイズよりも小さい場合はウィンドウの中央に小さく表示され、逆に画面解像度がウィドウサイズよりも大きい場合はウィンドウの左右上下がスクロール表示になる。

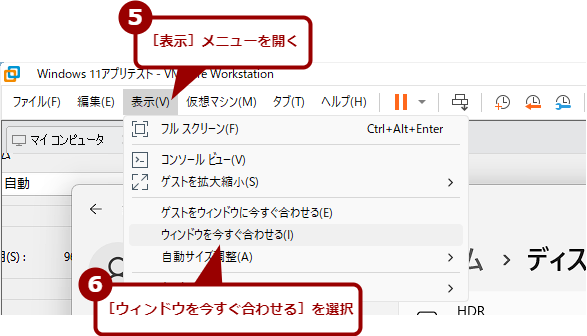

ゲストOSの画面サイズにVMware Workstation Proのウィンドウサイズを合わせる場合は、ここで[表示]メニューの[ウィンドウを今すぐ合わせる]を選択すればよい。[ウィンドウを今すぐ合わせる]などのメニューがグレーアウトしている場合は、前述の[自由に拡大縮小]を選択して「オフ」の状態にしてから再度試してほしい。

スナップショットを作成して仮想マシンの状態を保存する

さまざまなテストに仮想マシンを利用するメリットは、スナップショット機能によって現在の状態を保存し、作業に失敗するなどした場合に、スナップショットを取った時点に簡単に戻れることだ。

Windows 10/11の復元ポイントを使うことでも、復元ポイントを作成した時点に戻ることは可能だ。しかし、OSのアップグレードや機能更新プログラムの適用などで復元ポイントは消えてしまうことがあるので、こうしたテストでは復元ポイントは利用できない。

スナップショットを作成すると、OSのアップグレードや機能更新プログラムを適用した後でも作成時点に簡単に戻れる。そのため、アップグレードや適用で不具合が発生した場合でも適用前に戻って設定を変更、再度、適用を試すといったテストが繰り返し可能だ。

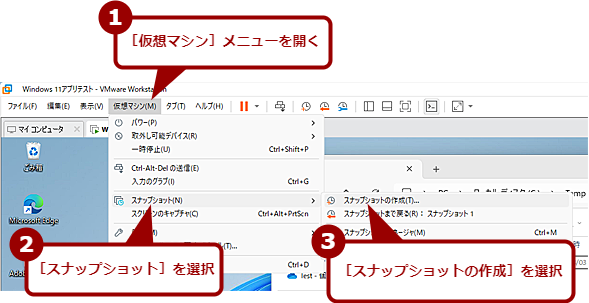

スナップショットの作成は簡単で、仮想マシンのタブを選択し、VMware Workstation Proの[仮想マシン]メニューの[スナップショット]−[スナップショットの作成]を選択すればよい。[スナップショットの作成]ダイアログが表示されるので、ここでスナップショット名と説明を入力し、[スナップショットの作成]ボタンをクリックする。スナップショットは、仮想マシンが起動していてもしていなくても作成可能だ。

スナップショットを作成すると、[仮想マシン]−[スナップショット]メニューに[1 <スナップショット名>]といった項目が追加される。また、[スナップショットの作成]の下でグレーアウトされていた[スナップショットまで戻る]メニューが、[スナップショットまで戻る:<スナップショット名>]といったように変わり、直近に作成されたスナップショットまで戻れるようになる。

スナップショットを作成して仮想マシンの状態を保存する(2)

スナップショットを作成して仮想マシンの状態を保存する(2)[スナップショットの作成]ダイアログが表示されるので、ここでスナップショット名と説明を入力して、[スナップショットの作成]ボタンをクリックする。スナップショットを複数作成すると、どの時点のものなのか分かりにくくなるので、「Officeインストール直後」など分かりやすい説明を入力しておくとよい。

スナップショットを作成して仮想マシンの状態を保存する(3)

スナップショットを作成して仮想マシンの状態を保存する(3)スナップショットが作成され、[仮想マシン]−[スナップショット]メニューに作成されたスナップショット名が表示される。ここでは、既に「スナップショット1」が作成済みのため、「スナップショット2」が新たに作成されたものとなる。

スナップショットは、その時点のディスクやメモリの内容をファイルに保存する機能なので、ホストOSのディスクにそれなりの空き容量が必要になる点に注意してほしい(正確には、新たに差分ディスクが作成され、スナップショット作成後は、仮想マシンによる書き換えはスナップショットとの差分が保存されていく。ここでは詳細については触れない)。ディスクの空き容量が少ないと、スナップショットが保存できず、その旨のエラーダイアログが表示されてしまう。

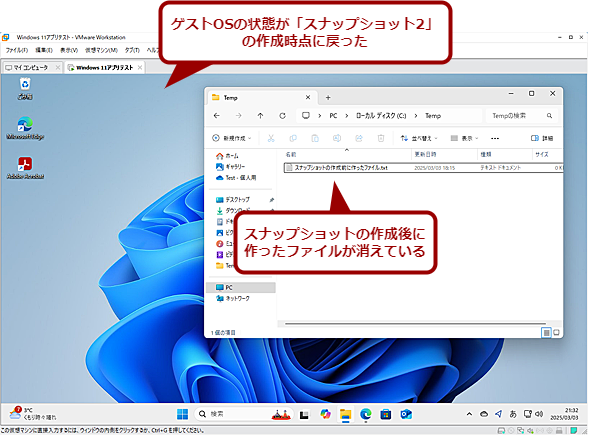

スナップショットの作成時点に戻る

検証などを実行したら、スナップショット作成時点に戻して別の設定をしてから再び検証したいということもあるだろう。

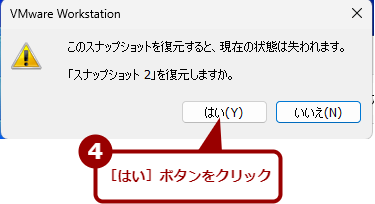

このような場合、スナップショット作成時に追加された[仮想マシン]−[スナップショット]メニューの[1 <スナップショット名>]などを選択する。すると、「このスナップショットを復元すると、現在の状態は失われます」という警告ダイアログが表示されるので、ここで[はい]ボタンをクリックすれば、選択したスナップショットの作成時点に仮想マシンの状態を戻すことができる。

スナップショット作成時点に戻すと、スナップショット作成後の設定変更や作ったファイル類も全て失われてしまうので注意してほしい。必要なファイルは、スナップショットに戻る前にネットワークストレージなどに避難させておくようにしよう。

スナップショットの作成時点に戻る(1)

スナップショットの作成時点に戻る(1)もう一度、スナップショットの作成時点からテストを開始したい場合、スナップショットに戻ればよい。[仮想マシン]−[スナップショット]メニューの[スナップショットまで戻る:<スナップショット名>]または、[<スナップショット名>]を選択する。

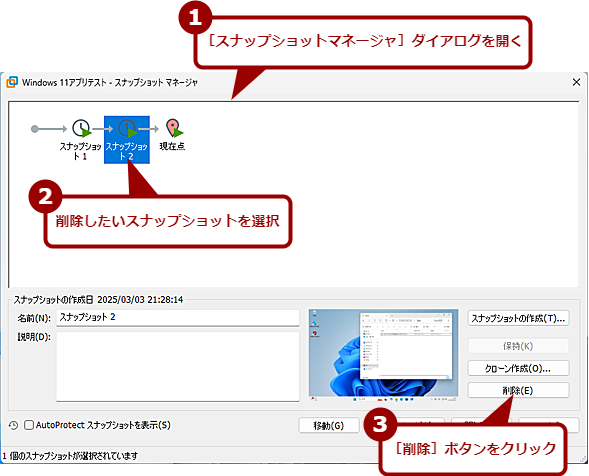

スナップショットを削除する

スナップショットが不要になった場合、スナップショットを削除すると、ディスクの空き容量を増やせる他、仮想マシンの実行速度が少し上がる可能性がある。

不要になったスナップショットは、VMware Workstation Proの[仮想マシン]メニューの[スナップショット]−[スナップショットマネージャ]を選択し、[スナップショットマネージャ]ダイアログを開いて削除する。

[スナップショットマネージャ]ダイアログが開いたら削除したいスナップショットを選択し、[削除]ボタンをクリックすればよい。ただし、ディスクの空き容量が少ないと「ディスクの統合中にエラーが発生しました」というエラーダイアログが表示され、スナップショットの時に作成したファイルが削除されないので注意が必要だ。

スナップショットを削除する(1)

スナップショットを削除する(1)[仮想マシン]メニューの[スナップショット]−[スナップショットマネージャ]を選択し、[スナップショットマネージャ]ダイアログを開く。削除したいスナップショットを選択し、[削除]ボタンをクリックする。

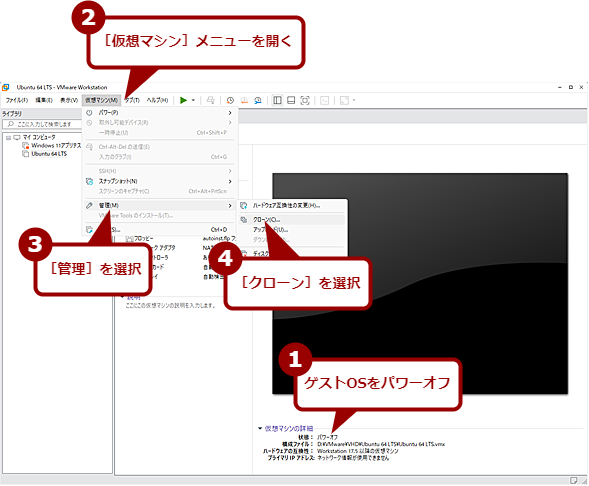

クローンで仮想マシンのコピーを作成する

作成したベース環境で幾つかの設定を1つずつ変更して結果を比較したいという場合、スナップショットで実現するのは少し面倒だ。

このような場合、「クローン」機能で作成したベース環境のコピーを作成すると楽だ。ただし、コピーした分だけ仮想マシンが作成されるので、ディスク容量が必要になる点には注意してほしい。

クローンの作成は、仮想マシンをシャットダウンしてから実行する必要がある(パワーオンやサスペンド状態ではクローンが作成できないので注意)。仮想マシンをシャットダウンしたら、VMware Workstation Proの[仮想マシン]メニューの[管理]−[クローン]を選択し、[仮想マシンのクローン作成ウィザード]を起動する。

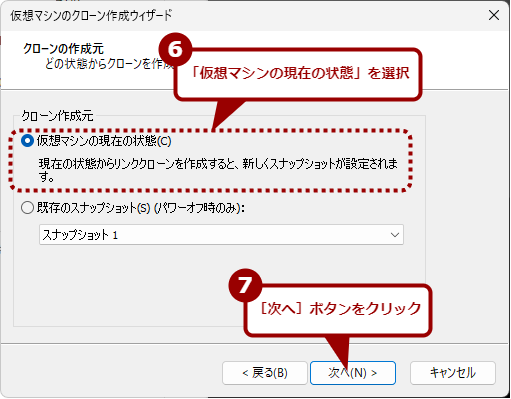

ウィザードが起動したら、[次へ]ボタンをクリックし、「クローンの作成元」画面を開く。ここではどの状態からクローンを作成するかを選択する。通常は「仮想マシンの現在の状態」を選択するが、スナップショットがある場合は任意のスナップショットでクローンを作成することも可能だ。ただしクローンが作成できるのはパワーオフ時に作成されたスナップショットに限定されるので注意してほしい。その場合は、「既存のスナップショット」を選択し、クローンしたいスナップショットを選択する。

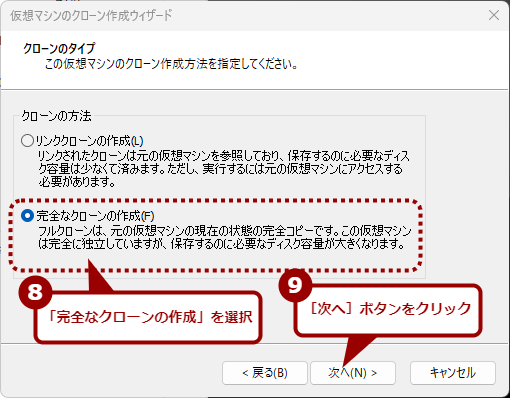

次の「クローンのタイプ」画面では、クローンの方法を選択する。

「リンククローンの作成」は必要なディスク容量が少なくて済むものの、実行するためには元の仮想マシンへのアクセスが必要になる。そのため、元の仮想マシンを削除すると、このクローンも使えなくなってしまうので注意してほしい。また、暗号化された仮想マシンのクローンは作成できない。特にゲストOSがWindows 11の場合、基本的に暗号化は必須となっているので、この機能は選択できない。

一方、「完全なクローンの作成」を選択すると、元の仮想マシンの現在の状態を完全にコピーするため、新しい仮想マシンを作成したのと同様になる。その分、必要なディスク容量が多くなってしまう。ゲストOSがWindows 11の場合は、「完全なクローンの作成」を選択する。

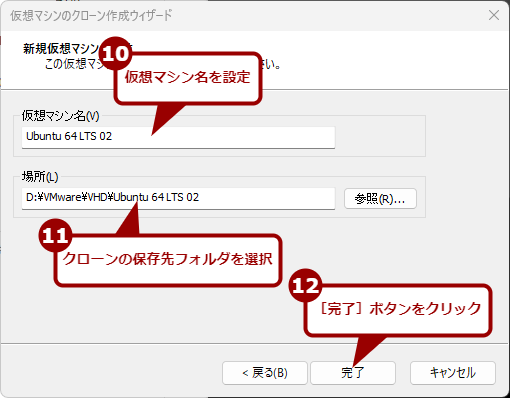

次の「新規仮想マシンの名前」画面では、クローンで作成する仮想マシン名と保存場所を選択する。元の仮想マシンと区別が付いて、かつクローンで作成したものであることが分かるような名前にしておくとよい。保存場所は、元の仮想マシンとは異なるフォルダを選択し、新たに付けた仮想マシン名と同じフォルダ名にしておくとよいだろう。

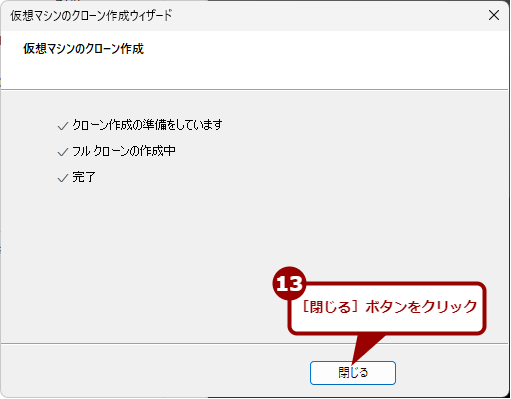

「新規仮想マシンの名前」画面で[完了]ボタンをクリックすると、クローンが作成できる。

クローンで仮想マシンのコピーを作成する(1)

クローンで仮想マシンのコピーを作成する(1)仮想マシンのクローンを作成する場合、ゲストOSはシャットダウン(パワーオフ)状態にしておく必要がある。シャットダウンしたら、[仮想マシン]メニューの[管理]−[クローン]を選択する。

クローンで仮想マシンのコピーを作成する(3)

クローンで仮想マシンのコピーを作成する(3)「クローンの作成元」画面になったら、通常は「仮想マシンの現在の状態」を選択して[次へ]ボタンをクリックする。スナップショットを取った過去の状態のクローンを作成したい場合は、「既存のスナップショット」を選択し、クローンを作成したいスナップショットを選ぶ。ただし選択できるスナップショットは、パワーオフ時に作成したものに限定される。

クローンで仮想マシンのコピーを作成する(4)

クローンで仮想マシンのコピーを作成する(4)「クローンのタイプ」画面になったら、通常は「完全なクローンの作成」を選択する。Windows 11の場合、通常はディスクが暗号化されているので「リンククローンの作成」は選択できないので注意してほしい。

なおWindows 10/11の場合、プロダクトキーもコピーされてしまうことがある(場合によっては再アクティベーションを求められることもあるようだ)。そのまま利用するとライセンス違反となってしまうので注意したい。特に元の仮想マシンとクローンで作成した仮想マシンを同時に利用するようなケースがある場合は、「設定」アプリの[システム]−[ライセンス認証]でプロダクトキーを変更するようにしよう。

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.