ChatGPTで「AIと20人の共同作業」が可能に 生成AIの活用シーンはどう変わる?:日本など4カ国で先行提供スタート

OpenAIは「ChatGPT」で複数人とAI(人工知能)が同じスレッドで会話できる新機能「グループチャット」の試験提供を、日本など4カ国で開始した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

OpenAIは2025年11月13日(米国時間)、生成AIツール「ChatGPT」で複数人のユーザーとAI(人工知能)が同じ会話スレッドでやりとりできる新機能「グループチャット」の試験提供を始めた。対象地域は日本、ニュージーランド、韓国、台湾の4カ国で、ChatGPTのプラン「Free(無料版)」「Go」「Plus」「Pro」のユーザーがモバイルアプリケーションとWebの両方から利用できる。

生成AIの活用シーンはどう変わる?

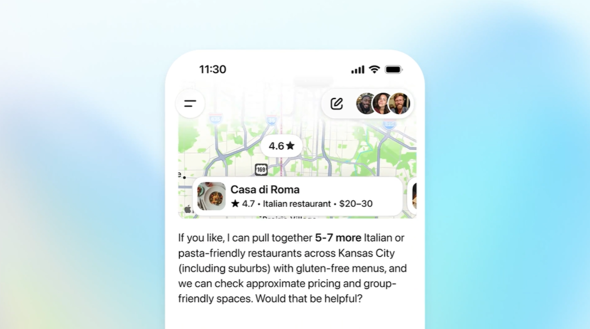

グループチャットは、友人や家族、同僚など複数人とChatGPTを同じ会話に参加させ、計画づくりや意思決定、アイデア出しなどを共同で進められる機能だ。

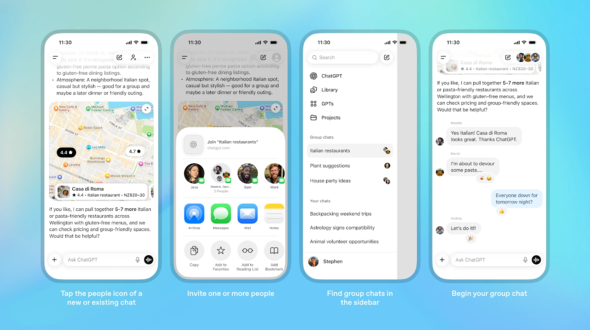

ChatGPTの新規または既存のチャット画面右上にある人型アイコンをタップすることで、グループチャットを作成できる。既存の1対1の会話に他のユーザーを追加した場合は、その内容をコピーした新しいグループチャットが自動生成され、元の個人チャットはそのまま残る仕組みとなっている。

グループへの招待はリンク共有で行い、1〜20人まで追加できる。グループ内の誰でも招待リンクを再共有できるため、メンバーが順次参加するケースも想定している。初めてグループチャットを作成または参加する際には、名前、ユーザー名、写真からなる簡単なプロフィール設定が求められ、参加者同士が誰なのかを識別しやすくしている。作成したグループチャットは、サイドバー内の専用セクションにまとめて表示される。

OpenAIは日常の計画から業務での共同作業まで、以下のような利用シーンを挙げている。

- 週末旅行の行き先を比較し、旅程や持ち物リストをメンバー全員で作成する

- 自宅の庭や新居のインテリアについて、パートナーやルームメイトとデザイン案や好みを擦り合わせる

- 複数人の好みに合うレストランを探したり、意見が割れたときに中立的な“審判役”としてChatGPTを使ったりする

- 学校や職場で新しいテーマを共同で調べ、記事やプレゼンテーションのアウトラインを一緒に作る

「GPT-5.1 Auto」が応答、検索や画像生成もグループで利用可能

グループチャットは、基本的には通常のChatGPTの会話と同じように使えるが、複数人が同じタイムライン上でやりとりする点が異なる。ChatGPTからの応答は「GPT-5.1 Auto」が担当し、ユーザーのプランごとに利用可能なモデルの中から、プロンプト内容に応じて適切なモデルを自動選択する。

“個人チャットと同等”の機能

機能面では、個人チャットと同様に検索機能、画像やファイルのアップロード、画像生成、音声入力などが有効になっている。料金体系に関わるレート制限はChatGPTの応答にのみ適用され、人間同士のメッセージには影響しない。ChatGPTからの応答は、その時点でChatGPTが応答している相手ユーザーの利用可能回数にカウントされる。

グループ会話向けの振る舞い調整

OpenAIはグループチャット向けにChatGPTの振る舞いも調整した。グループ内の会話の流れを追いながら、あえて発言しない方がよいと判断した場面では応答を控え、必要な場面では自然に会話へ参加するよう設計している。確実にAIの応答が必要な場合は、メッセージ内で「ChatGPT」と名前を明示することで、応答を促すことができる。

コミュニケーションの表現面では、ChatGPTがメッセージに絵文字リアクションを付けられるようになった他、グループメンバーのプロフィール写真を参照する機能も用意した。

グループ管理やカスタム指示

グループの管理機能も備える。参加者アイコンをタップすると、グループ名の変更、メンバーの追加や削除、通知のミュート設定などが行える。グループごとにChatGPTのカスタム指示を設定でき、会話の背景情報を共有したり、応答のトーンや性格付けを指定したりすることも可能だ。

個人のメモリを使わないプライバシー配慮

プライバシーと制御の観点では、グループチャットは個人のチャットと明確に切り分けて運用される。ユーザーごとの個人のメモリ(会話履歴から抽出した長期記憶)はグループチャット内では利用されず、グループチャットの内容から新しい個人用のメモリが生成されることもない。OpenAIは今後、グループチャットでメモリをどの程度活用するかをユーザーが細かく制御できるようにするオプションの検討も進めるとしている。

参加や退出のコントロールもユーザー側に委ねられる。グループチャットへの参加には招待の受諾が必要で、参加者全員がメンバー一覧を確認できる他、いつでも任意に退出可能だ。メンバーは他の参加者をグループから外すことができるが、グループ作成者だけは自ら退出しない限り他のメンバーから削除されないルールになっている。

18歳未満のユーザーがグループチャットを利用する場合には、追加のセーフティー機能が自動的に有効になる。具体的には、参加している全員に対するセンシティブなコンテンツへの露出を自動的に抑制する仕組みを採用した。保護者や保護者相当のユーザーは、ペアレンタルコントロール機能からグループチャット自体を無効化することもできる。

OpenAIは、今回のグループチャット機能を「ChatGPTが他者と協働するための共有スペースへと進化するための第一歩」と位置付けている。今後はパイロット提供で得られたユーザーからのフィードバックを基に、対応地域や対象プラン、機能面の拡充などを継続的に検討していく方針だ。

関連記事

1週間当たり7億人が「ChatGPT」を利用 OpenAIが利用実態を調査

1週間当たり7億人が「ChatGPT」を利用 OpenAIが利用実態を調査

OpenAIの経済調査チームとハーバード大学の研究グループは、一般消費者がChatGPTをどのように利用しているのか、ChatGPTの公開から約3年間の利用データに基づいて調査した結果を明らかにした。 社内AIエージェントをノーコードで構築 Googleが「Gemini Enterprise」を公開

社内AIエージェントをノーコードで構築 Googleが「Gemini Enterprise」を公開

Googleは、AIと社内データを安全かつ効率的に連携させる企業向けサービス「Gemini Enterprise」を発表した。企業のワークフロー全体でGoogleのAIを活用できるようにすることを目指しているという。 GPT-5.1シリーズを一斉公開 CodexにMini版も加わり、“メリハリ思考”で実用性を底上げ

GPT-5.1シリーズを一斉公開 CodexにMini版も加わり、“メリハリ思考”で実用性を底上げ

OpenAIが「GPT-5.1」「GPT-5.1-Codex」「GPT-5.1-Codex-Mini」の3モデルを一斉発表。今回はド派手な刷新こそないが、日常タスクの高速化とコスト削減、複雑タスクの精度向上といった“実用性の底上げ”が大きい。記事後半では筆者のひと言コメントも添えて紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.