いかにして「GPU」は画像処理チップから“数値計算の常識”へと進化したのか?:AIとGPUの関係(1)AI前夜

いまやGPUは、AIや科学計算にも欠かせない計算資源へと進化を遂げた。もともと画像処理用として生まれたGPUが、なぜAI分野をはじめとした汎用的な分野で使われるようになったのか。その進化の過程を振り返る。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

AI(人工知能)は「GPU」で処理するのが当たり前――という認識が一般的になりつつあるが、そもそもGPUとは何かといえば、「Graphics Processing Unit」(グラフィックス処理装置)の略で、要するに“グラフィックス処理”を行うために開発されたデバイスである。

ではなぜグラフィックス処理のためのデバイスとAIが関係するのかを考えると、そこにはさまざまな歴史的な生い立ちが絡んでくる。まずはAI分野が立ち上がる前夜までの歴史を紹介したい。

GPUとは何か:グラフィックス専用チップの進化

最初にGPUと呼ばれるようになった製品は、1999年に発売されたNVIDIAの「GeForce 256」(写真1)というのが一般的な認識だと言えよう。GeForce 256はMicrosoftの「DirectX 7」(ゲームからグラフィックス処理を呼び出すライブラリ)に対応した製品である。1980年台のPCで既にゲームは広く利用されていたが、これはあくまで2D(2次元描写)を利用したもので、昔のファミコン(ファミリーコンピュータ)の画面などの延長だったわけだ。

ところが1995年ごろに、後にNVIDIAが買収した3dfx Interactiveが3D(3次元描写)を可能にするビデオカードを発表し、たちまちこれが使われるようになった。当初の描画は、初代「プレイステーション」にも劣るほどだったが、そこから急速に進化し、より緻密かつ高精細・高解像度な描画に向けて突き進んでいった。この場合、ゲーム画面内のさまざまなオブジェクト(登場物)を全て3Dの立体として扱い、さらにカメラアングルや照明の位置関係に応じて、どのように画面に映るのかを計算する必要がある。

当初はこうしたグラフィック特有の計算を全てCPU(Central Processing Unit:中央演算処理装置)が担っていたが、位置関係や照明の計算はビデオカードに任せることで高速化しようというアイデアが登場する。これを最初にサポートしたのがDirectX 7であり、それに対応した最初の製品がGeForce 256である。つまり「グラフィックス処理に特化した計算を処理するユニット」ということで、GPUという名称が用いられようになった。

GPUの汎用計算チップ化はどこで始まったのか?

その後も計算処理の性能競争は続き、さらにゲームの側もより高精細で微細かつリアリティーのあるゲーム画面を求めたため、毎年のように新製品が登場することになる。GeForce 256の時代でもCPUを上回る性能であったが、ここからCPUを上回る速度で性能が向上していく。当時、CPUとしてはIntelの「Pentium III」や、Advanced Micro Devices(AMD)の「Athlon」が登場していた。

ただし、そうした性能向上に伴って価格も上昇していった。例えば1999年にGeForce 256は199ドル、対してCPUはPentium IIIの1GHz品が990ドル(いずれもList Price<定価>)と、圧倒的にCPUの方が高価だった。それが2003年5月に発売された「GeForce FX 5900」は499ドル、対して当時発売されていたIntelの「Pentium 4」はハイエンドの3.06GHzでも589ドル、その下の2.80GHzだと375ドルと、既にCPUとGPUの値段が同程度にまで近づいており、この後、GPUの値段がCPUを軽く上回るようになる。

価格がこうなってくると、特に高性能なGPUは一部のゲームマニアにしか売れない製品になり、GPUメーカーとしても採算が取りにくくうまみが少なくなる。どうにかして他の用途を見いだし、より広範なマーケットに販売できるようにしなければ、新製品の開発費用さえ賄えなくなってしまう。

CUDA誕生:GPUが汎用計算チップへと進化

まずNVIDIAは2002年、「GeForce FX 5800」シリーズの発表に合わせて、新しい描画エンジン「CineFX」を搭載した。内部構造を見直し、普通の数値演算も可能になるという触れ込みで登場したものの、最終出力が画面描画になり用途が限定されてしまうこともあり、これが普及するには至らなかった。

ただこの教訓を基に、NVIDIAは2007年に「CUDA」を発表する。CUDAは「Compute Unified Device Architecture」の略で、GPUの内部のエンジンを一般的な数値演算に対応させ、その計算結果を直接CPUで受け取れるという機能を実装したものだ。GPUでいうと、2006年に発表された「GeForce 8800」シリーズ(写真2)がこのCUDAに対応した最初の製品であるが、翌2007年には特にサーバ向けの連続稼働環境への対応を施した「Tesla」シリーズの最初の製品である「Tesla C870」(写真3)が発表された。

このTesla C870は単精度浮動小数点演算(32bitで表現される浮動小数点数を使った計算)のみのサポートではあるものの、519GFlops(Giga Floating-point Operations Per Second:単精度浮動小数点演算)という、当時としては非常に高い性能を誇った。同時期のCPUとしては、2007年3月発売のIntel「Xeon 5300」シリーズが該当するが、ハイエンドの「Xeon X5365」(4コア、3GHz駆動)でも48GFlopsでしかなく、Tesla C870の方が圧倒的に高速だった。

そこでさまざまな研究機関がまずGeForce 8800シリーズを購入し、自前の数値演算プログラムをCUDAに移植するという試みが始まった。そこである程度結果が出ることが確認されると、次のステップとしてTeslaシリーズを導入して、本格的な利用に入るという具合だ。まずは天文学や気象予測、流体シミュレーションといった数値計算を多用する研究分野で活用が始まり、次いで産業分野でのシミュレーションや計算などにも取り入れられるようになった。グラフィック以外の用途に利用されるということで、こうしてGPUを汎用(はんよう)的に使うことを「GPGPU」(General Purpose Graphics Processor Unit:汎用GPU)と称する。

GPU強化:研究機関が飛びつき、スーパーコンピュータに採用

NVIDIAもこうしたニーズに向けて、Teslaシリーズを強化。2009年には倍精度浮動小数点演算(64bitで表現される浮動小数点数を使った演算処理)をサポートしたマイクロアーキテクチャ「Fermi」の製品を投入。このFermiを利用した「Nebulae」(星雲)と名付けられたシステムは、スーパーコンピュータランキング「TOP500」の2010年6月版で2位に輝いた。これは深センの中国国立スーパーコンピュータセンターに設置されている。

この辺りから、「数値演算にはGPUを併用するのが効果的」という風潮が本格的に広まり、大規模なスーパーコンピュータシステムだけでなく、大量の数値演算が必要とされる研究・産業機関でGPUを併用することが次第に普通になってきた。続いて、マイクロアーキテクチャとしては2012年に「Kepler」、2015年に「Maxwell」、2016年に「Pascal」の製品が投入された。

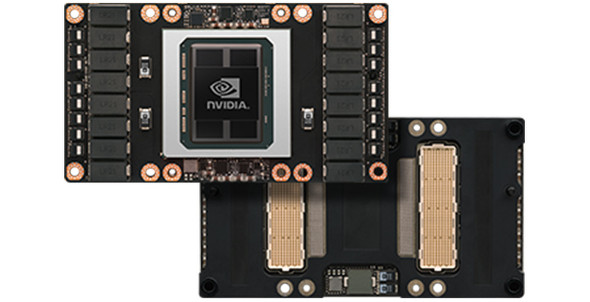

この頃まで、サーバ向けのTeslaとゲーム向けのGeForceでは基本的に同じコアを利用して、構成や動作周波数、メモリ搭載量などで両者を分けていた。これは先に書いた「より広範なマーケットに販売できる」方針に沿ったものである。もっともそのPascalをベースにした「Tesla P100」は、サーバラックに収めることを前提にしたモジュール構成のラインアップ(写真4)も用意されるなど、同じアーキテクチャといっても実際のGPUのダイ(半導体素子)そのものは、GeForce向けとは異なる構成だった。製品レベルで言えば、Teslaのラインアップには映像出力が用意されていない。これはコネクターを省いただけであって、映像を出力する回路そのものはチップ内に用意されていた。

「数値演算はGPU」が世界の常識になるまで:Volta登場とAI前夜

サーバ向けGPUの方向性をさらに進めたのが、2018年に投入されたマイクロアーキテクチャ「Volta」をベースにした「NVIDIA V100」である。この世代からTeslaというブランドを製品名に使用しなくなった。Voltaは基本的にサーバ向けGPUとして開発されており、NVIDIAとしては初めて、GeForce向けとは異なるラインアップを本格的に展開させた。要するにサーバ向けGPU専用のダイを開発できるほど、GPGPUのニーズが高まってきたということでもある。

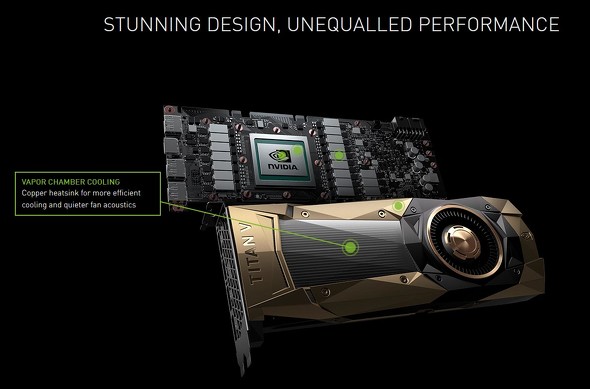

余談だがこのNVIDIA V100についても映像出力回路そのものはチップに含まれており、ワークステーションあるいはエンスージャスト(ハイエンドを品を好む熱心な愛好家)向けの超高価なGPUとして「Titan V」(写真5)あるいは「Quadro GV100」といった製品も発売されており、こちらは映像出力が可能になっている。

このNVIDIA V100はIBMのプロセッサ「POWER9」と組み合わせ、米オークリッジ国立研究所(ORNL:Oak Ridge National Laboratory)に納入された「Summit」と「Sierra」というスーパーコンピュータに搭載された。このSummitとSierraは、米国の「ASC」(Advanced Simulation and Computing Program:先進シミュレーションおよびコンピューティング計画)というプロジェクトの延長にあるのだが、ASCの目的は核実験の数値演算シミュレーションを行うことであり、つまりそうした用途に使われるほどにGPUは広く使われるようになったということだ。

先にTOP500の話に触れたが、2018年6月の時点でTOP500にランクインされている世界中のスーパーコンピュータの56%が、CPUとGPUのハイブリッド構成になっている。こうして「数値演算と言えばGPU」という考え方が、CUDA登場から10年余りで確立したわけだ。

次回は、AI分野でGPUが使われるようになった背景といきさつを振り返る。

筆者紹介

冨永 嘉之(とみなが よしゆき) NTTPCコミュニケーションズ

約15年にわたりWebARENAホスティングサービスの企画・開発に従事。VPS/IaaSサービス「Indigo」「Indigo Pro」の開発およびサービス立ち上げを主導してきた。現在はAIソリューション事業部にて、GPUクラウドやNVIDIA Omniverseを実行基盤とするVDIクラウドの企画・開発を担当。インフラ事業者としての技術的強みを生かしながら、AIを活用したアプリケーションを前提としたプロダクト設計や役割分担を意識し、フィジカルAI分野への展開を見据えたサービス企画を推進している。

大原 雄介(おおはら ゆうすけ) テクニカルフリーライター

ITよりもう少し下のレイヤー(半導体技術、OS、CPU・メモリ・I/O・ストレージ・ネットワークのアーキテクチャなど)と組み込み向けを分野とするテクニカルフリーライター。

過去のWeb掲載記事は http://www.yusuke-ohara.com/ に一覧あり。

最新の掲載記事は https://bsky.app/profile/yusukeohara.bsky.social に。

関連記事

生成AI時代のAI基盤を構築 Kubernetesの最新技術「DRA」と「GPU Operator」で実現するGPUクラスタとモニタリング環境構築方法総まとめ

生成AI時代のAI基盤を構築 Kubernetesの最新技術「DRA」と「GPU Operator」で実現するGPUクラスタとモニタリング環境構築方法総まとめ

気軽に試せるラップトップ環境で、チャットbotを提供するオールインワンの生成AI環境構築から始め、Kubernetesを活用した本格的なGPUクラスタの構築やモデルのファインチューニングまで解説する本連載。今回はNVIDIA製GPUを用いたKubernetesクラスタの構築方法をモニタリング環境の構築手順を交えて解説します。 第307回 打倒NVIDIAを狙う「Google TPU」の衝撃:AIの進化を支えるのは「いにしえの技術」だった

第307回 打倒NVIDIAを狙う「Google TPU」の衝撃:AIの進化を支えるのは「いにしえの技術」だった

AI(人工知能)の電力消費は爆発的に増大している。打倒NVIDIAを掲げるGoogleの切り札「TPU」は、実はシストリックアレイやデータフローといった「古代技術」の復活によって支えられていた。最先端のAI競争でなぜレガシー技術がよみがえるのか。GoogleのTPUが採用するこれらの技術について見ていく。 NVIDIA、新GPU「Rubin CPX」発表 数百万トークン規模のAI処理を可能に

NVIDIA、新GPU「Rubin CPX」発表 数百万トークン規模のAI処理を可能に

NVIDIAは大規模コンテキストを処理するAI用の新GPU「Rubin CPX」を発表した。数百万トークン規模の処理を可能にし、コード生成や映像処理の分野で画期的な性能を実現するという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.