今すぐ始める Hyper-Vレプリカ活用術:【徹底解説】Windows Server 2012 R2(3)(2/2 ページ)

Hyper-Vレプリカサーバーの運用

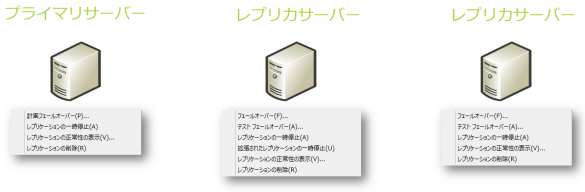

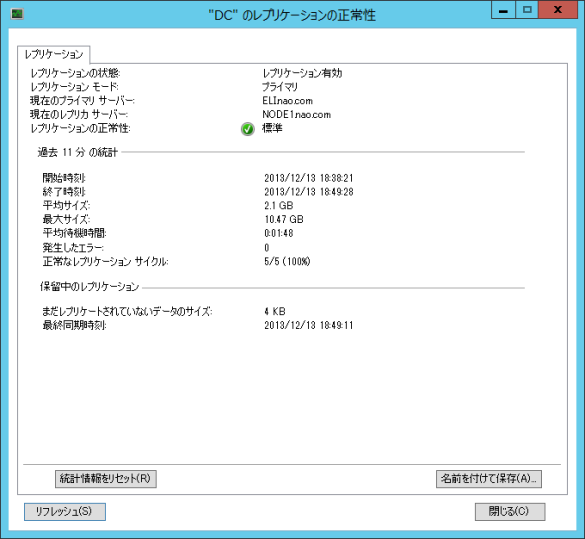

Hyper-Vレプリカを構成したサーバーは、それぞれの役割や状態ごとに操作可能な項目が異なる。「レプリケーションの正常性の表示」は全てのレプリカサーバーにあり、次の内容を確認できる。

- レプリケーションの状態

- レプリケーションモード

- 現在のプライマリサーバー

- 現在のレプリカサーバー

- レプリケーションの正常性

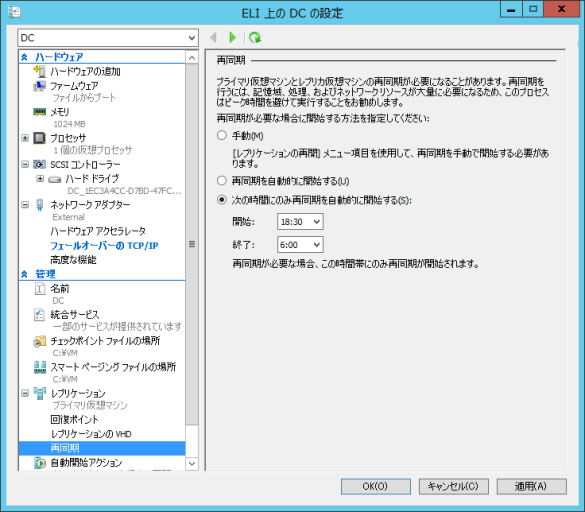

レプリケーションを一時停止した場合や、うまくレプリケーションできない場合は「レプリケーションの再開」メニューから手動で再同期を行うか、自動的に行う(スケジュール設定することもできる)ことが必要になることもある。

DR対策としてHyper-Vレプリカを導入した場合、プライマリサイトがダウンした際には、レプリカサーバー上の仮想マシンを起動する必要がある。そこで使用するのが「フェールオーバー」だ。フェールオーバーを行うことによって、レプリカサーバー上の仮想マシンが起動してDRとしての役割を果たす。

通常運用時、レプリカサーバー上の仮想マシンは停止状態にある。しかし、いざというときに起動できなければ話にならない。そこで、事前に「テストフェールオーバー」を実行して、起動することを確認しておく。カンの良い方ならここで「同じサーバーが存在する」ことにならないのかと疑問に思うだろう。その点は考慮されており、テストフェールオーバーを実行するとネットワークアダプターが外された状態で仮想マシンのコピーが作成されるので、ユーザーがネットワークアダプターを再度接続しない限り問題になることはない。

また、定期的なメンテナンスなどで、プライマリサーバーを停止させたいこともあるだろう。その際は「計画フェールオーバー」を実行し、プライマリサーバーとレプリカサーバーの役割を入れ替えることで、ダウンタイムを最小限に抑えることができる。計画フェールオーバーを実行する際の要件は、プライマリサーバーの仮想マシンが停止状態であること(保存は不可)。従って、この場合に限り、若干のダウンタイムが発生することになる。

| フェールオーバーの種類 | 実行する状況 | 操作するサーバー | データ損失の可能性 |

|---|---|---|---|

| フェールオーバー | 予期しない災害や障害が発生した場合に、レプリカサーバーの仮想マシンを起動する | レプリカサーバー | 有 |

| テストフェールオーバー | レプリカサーバー上の仮想マシンの動作確認 | レプリカサーバー | 無 |

| 計画フェールオーバー | 計画されていたメンテナンス作業や障害の発生を事前に察知した場合などに、プライマリサーバーとレプリカサーバーの役割を入れ替える | プライマリサーバー | 無 |

DRだけにとどまらない! Hyper-Vレプリカの用途

ここまで、Hyper-Vレプリカの機能や動作を見てきた。まず注目してほしいのは、Hyper-Vレプリカの機能そのものだ。Hyper-Vレプリカは仮想マシンをコピーして本番稼働中のサーバーレプリカを保持しているので、障害が発生した場合でもレプリカサーバー上の仮想マシンを起動することで対処できる。

フェールオーバークラスターのようにアプリケーションレベルの障害には対応していないが、仮想マシンのレプリケーションがあれば十分と考える環境も多いだろう。フェールオーバークラスターレベルの冗長性が必要ない環境の代替策としては、Hyper-Vレプリカは非常に有効なソリューションとなる。

このような用途では、異なるサイトではなく、同一サイト内でHyper-Vレプリカを構成するとよい。Windows Sever 2012のHyper-Vレプリカでは差分レプリケーション間隔は「5分」に固定されていたが、Windows Server 2012 R2では「30秒」が選択できるようになった。これは明らかに同一サイト内をターゲットにした設定と筆者は考えている。

そこで課題となるのは、さらにDR対策としても活用したい場合だ。Windows Server 2012 R2のHyper-Vレプリカでは「レプリカのレプリカ」が作成できるので、レプリカのレプリカをDRサイトに設置すればよい。

筆者的に次に注目してほしいのが「テストフェールオーバー」だ。テストフェールオーバーの目的はレプリカサーバー上にある仮想マシンの起動確認だが、この仮想マシンは本番環境と同じように動作する。ということは、これをテスト環境として活用してはどうだろうか。

多くの企業では、本番環境と同様のテスト環境を用意しているだろう。テスト環境でセキュリティ更新プログラムや新規アプリケーションの確認を行い、問題がなければ本番環境に適用するというのが一般的な流れだろう。このような環境をテストフェールオーバーで簡単に構築できるのだ。複数のサーバーと連携する必要があるのならば、テスト用のネットワークを用意すればよい。それぞれのサーバーをテストネットワークに接続すれば、隔離されたネットワーク環境を簡単に構成できる。

Windows Server 2012 R2の標準機能として搭載されているHyper-Vレプリカは、特別なソフトウェアやハードウェアを用意せず、すぐに使用することができる。しかも、ドメイン環境も必要ないので柔軟な構成が可能だ。もし、Hyper-VレプリカはDRとしての用途しかないという認識であったら、それは間違いだということがお分かりいただけたのではないだろうか。

筆者紹介

阿部 直樹(あべ なおき)

エディフィストラーニング株式会社所属のマイクロソフト認定トレーナー。Active Directory、Network、Security、Hyper-V、Clusterなどを担当。マイクロソフト トレーナー アワード(2010年)およびMicrosoft MVP for Hyper-V(Apr 2010 - Mar 2014)を受賞。個人ブログ『MCTの憂鬱』でマイクロソフト関連情報を発信中。

関連記事

業務で使えるバックアップの基礎知識(1):あらためて知っておくべき、バックアップ最新基礎知識

業務で使えるバックアップの基礎知識(1):あらためて知っておくべき、バックアップ最新基礎知識

仮想環境など、より高次の環境が当たり前となった現在、バックアップ工程を検討する際にも従来とは比較にならないほど複雑な検討が必要になりつつあります。本連載では、バックアップの常識を入れ替える知識を紹介していきます。 店舗などで利用する映像素材は全て内製:ドン・キホーテ、ファイル共有基盤にストレージ製品「EMC VNXe3150」を導入

店舗などで利用する映像素材は全て内製:ドン・キホーテ、ファイル共有基盤にストレージ製品「EMC VNXe3150」を導入

ドン・キホーテは、映像コンテンツを社内共有するためのファイルサーバとして、エントリ向けストレージ製品「EMC VNXe3150」を導入、2013年3月から本番稼働を開始した。 分散KVSを使ったファイルシステム「okuyamaFuse」(1):僕たちが分散KVSでファイルシステムを実装した理由

分散KVSを使ったファイルシステム「okuyamaFuse」(1):僕たちが分散KVSでファイルシステムを実装した理由

データベースで使われるKVSの仕組みをそのままファイルシステムに使ったら? okuyamaの開発者たちがファイルシステムを実装してみたらこうなった。 Windows Server 2012クラウドジェネレーション:第7回 信頼性とスケーラビリティを高めた新ファイル・システムReFS

Windows Server 2012クラウドジェネレーション:第7回 信頼性とスケーラビリティを高めた新ファイル・システムReFS

年々大容量化するディスクや仮想ディスクなどの普及により、大容量のストレージを生かすファイル・システムが求められている。高い信頼性とスケーラビリティを実現した新しいファイルシステムReFSについて解説する。 仮想化基盤共通化、DR対応DC運営を自社で実践

仮想化基盤共通化、DR対応DC運営を自社で実践

ネットワンシステムズは自社データセンターの基盤を刷新、運用効率化、リソース効率化とともに、運用ノウハウの蓄積に向けたプロジェクトを推進している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.