IBMがWatsonを「AI」と呼ばない本当の理由:松岡功の「ITニュースの真相、キーワードの裏側」(1/2 ページ)

「コグニティブコンピューティング」と呼ぶAI(人工知能)領域のテクノロジーに注力するIBM。だが、同社はAIという表現を使っていない。その背景を探る。

この連載は……

近年、さまざまな技術トレンドが注目され、ニュースとして盛んに取り上げられています。それらは社会、企業に対してどのようなインパクトを及ぼすのでしょう。ベンダーを中心としたプレーヤーたちは何を狙いとしているのでしょう。

それらのニュースから一歩踏み込んで、キーワードの“真相”と“裏側”を聞き出す本連載。今回は「コグニティブコンピューティング」を取り上げます。

キーパーソンが語った「AIと言わない理由」

「AI分野の研究開発は、これまで文字通り、人の知能をITで実現する学術的な取り組みが中心だった。そのITが進化し、AIの要素技術も高度化してきたことで、世の中のあらゆるデータをビジネスや生活に幅広く活用できるようになってきた。そこでIBMはこれまでのAIのイメージではなく、ビジネスや生活において人をサポートする新たなITとして“コグニティブコンピューティング”を提案し、それを具現化したシステムとして“Watson(ワトソン)”を世に送り出した。WatsonはAIの要素技術をふんだんに活用しているが、あくまで人をサポートすることが目的だ。この目的こそがAIとの違いである」

表題の疑問に対してこう一気に答えてくれたのは、日本IBM 執行役員ワトソン事業部長の吉崎敏文氏だ。

本連載初回のキーワードは、IBMが現在、強力に事業化を押し進めている「コグニティブコンピューティング」を取り上げる。

コグニティブとは日本語で「認知」を意味する。AI領域の言葉でもあるが、同社はAIという表現を使っていない。冒頭で吉崎氏が語ったのはその理由である。

では、コグニティブコンピューティングとは、「どのようなIT利用環境」なのか。IBMでは「人間が話す自然言語を理解し、根拠を基に仮説を立てて評価して、コンピュータ自身が自己学習を繰り返して知見を蓄えるテクノロジーを活用した、コンピューティングの新しい概念」と定義付けているという。そして吉崎氏が語った通り、それを具現化したシステムが「Watson」である。

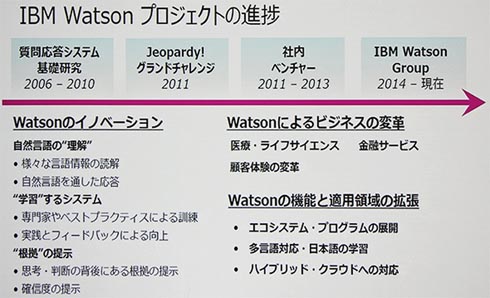

Watsonは米IBMの創設者であるトーマス・J・ワトソン氏にちなんで命名されたコンピュータで、人間の能力に対抗して「迅速かつ正確に自然言語での質問に答える」ことを目指して開発された。2011年には米国のクイズ番組「Jeopardy!」で人間と対戦して勝利したことで一躍注目を集めた。これをきっかけにIBMはWatson、そしてコグニティブコンピューティングを前面に押し出して事業化を進めるようになった。

こうしたIBMの動きに対し、国内IT大手でAIにも注力している企業の研究開発担当役員が、「創設者の名前を付けたWatsonを、コグニティブコンピューティングより先に押し出したところにしたたかさを感じる」と、テクノロジーではなくマーケティングの観点で評価していたのが印象的だった。

関連記事

PepperにWatsonを“搭載”、IBMとソフトバンクが計画を明らかに

PepperにWatsonを“搭載”、IBMとソフトバンクが計画を明らかに

米IBMとソフトバンクロボティクスホールディングスは、Pepper向けのIBM Watsonを開発し、世界の企業に提供する計画を明らかにした。Watsonの日本語対応も推進する。 Watsonはスマートフォン/ウェアラブル端末で収集したユーザーデータの活用で医療ITを革新できるのか

Watsonはスマートフォン/ウェアラブル端末で収集したユーザーデータの活用で医療ITを革新できるのか

「IBM Watson」は、スマートフォンやウェアラブル端末などのデバイスから収集したデータと、電子カルテや遺伝子情報などの膨大な医療情報とを有機的に結び付けて医療現場の活動を支援できる認知システムとして注目を集めている。本稿では、2015年5月19日、20日に東京で開催された「IBM XCITE SPRING 2015」での講演内容を基に、IBM Watsonがどのように進化し、医療やライフサイエンス分野で活用されようとしているのかを紹介する。 話題のWatsonをBluemixで使うには

話題のWatsonをBluemixで使うには

近年、話題に上ることが増えたIBM「Watson」。その機能の進化は四半期で約1年に相当する勢いで「ドッグイヤー」ならぬ「ワトソンイヤー」とも呼ばれています。多様な分野への適用が急速に進んでいますが、実はBluemixでその機能に触れることができるのです。- 「IBM Watson」関連記事一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.