創業100周年の前田建設工業はいかにして「総合インフラサービス企業」へと変革を進めているのか:2011年からアジャイル開発(1/2 ページ)

アイティメディアが開催した「ITmedia DX Summit 2019年秋・ITインフラ編」の特別講演に前田建設工業が登壇。“ゼネコン”から脱却し、新しいサービスを融合させた“総合インフラサービス企業”へ変革を進める取り組みを講演した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

1919年創業の前田建設工業は、2019年に100周年を迎え、新しい建設業の在り方を目指して舵を切り始めている。建設を総合的に請け負う従来の“ゼネコン”から脱却し、新しいサービスを融合させた“総合インフラサービス企業”への変革を目指しているのだ。

その具体的な取り組みについて、アイティメディアが2019年9月17日に開催した「ITmedia DX Summit 2019年秋・ITインフラ編」において、前田建設工業 情報システム総合センター 情報戦略・システム企画グループ長 兼 ICI総合センター AI・IoT研究センター長の髙橋哲郎氏が講演した。

開発技術力と主体的実行力をもって変革を進める

現代の建設業界は、2つのパラダイムシフトが発生しつつある。従来の請負型の建設事業、いわゆるゼネコン型ビジネスには限界が見え始めていること。AIやIoT、ロボティクスなどのテクノロジーの革新とそれらへの取り組みが要求されていること。これからの建設業は、時代の波にしっかりと乗って、新しい競争力を得ることが重要だ。

すでに前田建設工業では、2015年に仙台国際空港、2016年に愛知県の有料道路、2018年に愛知県 国際展示場などの運営権を獲得し、新しいインフラサービス(コンセッション)事業を開始している。

一方で同社は、AIやICTを活用し、既存の工事、施工の生産性を革新させる取り組みも実践している。総合インフラサービス事業を支える基盤を構築し、既存の社会課題を解決しようという試みだ。

髙橋氏は、新しいIT戦略を実行するためには2つの『力』が必要だと述べる。

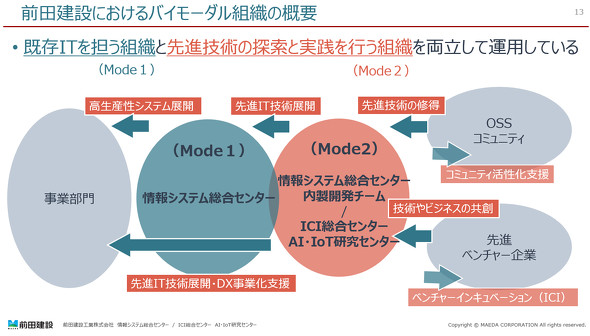

「1つは、さまざまな先進的ITを使い切る力、環境の変化へ柔軟に対応する力──『開発技術力』を持つことです。内製化を進めてアジャイル開発を実践することと、クラウドを積極的に活用することが重要です。そして、それらはベンダー任せにするのではなく、自らスピード感を持って実践する『主体的実行力』を併せ持つことが重要です。そのために必要なことは“バイモーダル組織”化。先進技術の探索、実践を行う組織と既存ITを担う組織を両立させるのです」(髙橋氏)

前田建設工業では、技術部門の中に、Mode1組織としての機能を“情報システム総合センター”に、Mode2組織としての機能を“内製開発チーム”および“AI・IoT研究センター”に持たせつつ、両立して運用している。要件が明確であったり、パッケージが存在したりするITについては外部調達を基本としながら、差別化のためのシステムや将来的に必要とされる重要技術などはMode2組織が内部開発するという。

アジャイルとクラウドで開発技術力を強化する

前田建設工業の内製開発チームでは、3つのフェーズで段階的な開発技術力の強化を図っていった。

フェーズ1は“先進技術の積極的採用”。具体的にはクラウドの活用とアジャイル開発の導入だ。

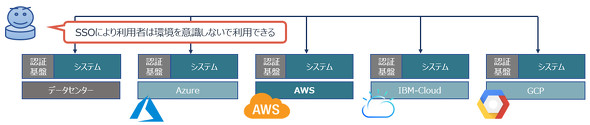

同社では、アジャイル開発を採用した当初から、主要なクラウドサービスを利用して評価を行っていった。マルチクラウド環境を維持できるように、各社の固有サービスはなるべく避けて移植性を確保した。現在では、「より柔軟性に優れる」と判断して、「Amazon Web Services」(AWS)にシステムを集約している。また、現在はデータセンターのオンプレミスシステムと連携したハイブリッド構成を採っているものの、「2020年にはフルクラウド化を完了を目指したい」としている。

前田建設工業では、2011年からアジャイル開発を実践している。アジャイルで社内開発したシステムは、2019年9月時点で大小合わせて30を数えたという。「Ruby on Rails」を主に活用し、ユーザー用から管理用、統合システム基盤まで幅広く作った。

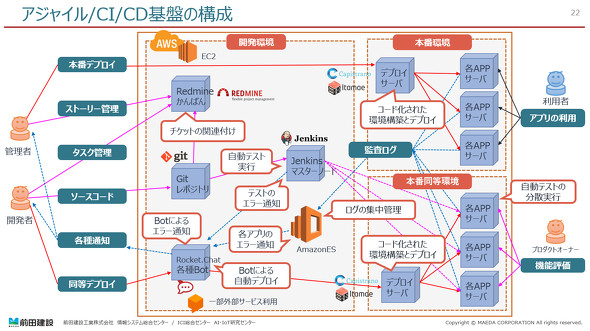

アジャイル開発をサポートするシステムとしてCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)を導入し、テストやデプロイの自動化、効率化を図っている。

「私たちは1週間単位の開発──スプリントを繰り返し、『Redmine』を活用して進捗(しんちょく)を管理し、ユーザーにとって意味のある、稼働するものを毎週作ってリリースしました」(髙橋氏)

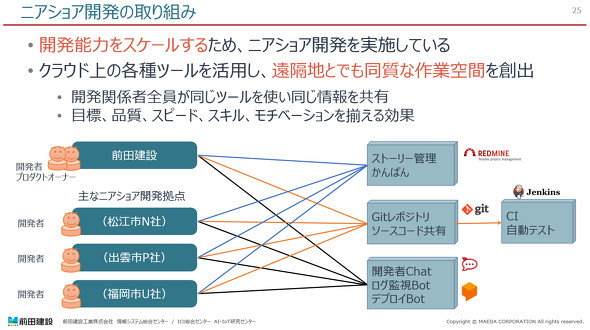

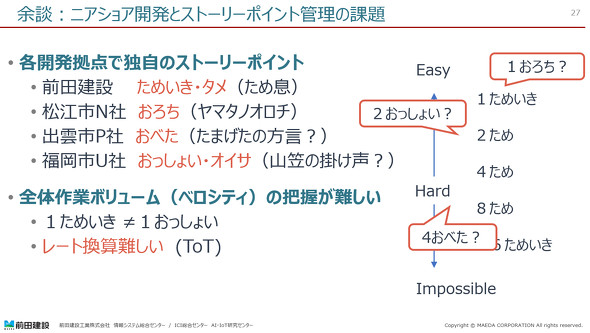

同社では、開発能力のスケーラビリティを確保するため、ニアショア開発を採用した。関係者全員が同じクラウドツールを活用し、同じ情報を共有することで、目標や品質、スピードやスキル、モチベーションをそろえる効果を得ているという。チャットbotも積極的に活用しているとのことだ。

また、素早く正確に工数、作業ボリュームを見積もるために、これまでの作業を基準にした独自の相対的単位(ストーリーポイント)を導入したのもポイントだ。全体の作業ボリュームを把握しにくいものの、チーム単位での見積もりが正確になり、開発生産性の向上に寄与しているという。

関連記事

「俺たちが必死で稼いだ1円、1秒をITに使わせない」とまで言われた ホンダの挑戦

「俺たちが必死で稼いだ1円、1秒をITに使わせない」とまで言われた ホンダの挑戦

固いイメージのある製造業でありながら、アジャイル開発の導入に成功した本田技研工業。自由な風土があるから導入できたのだろうとうらやましがられることも多いそうだが、実はさまざまな失敗と摩擦を乗り越えて今があるという。 「何だ、アンドンじゃないか」――ITの世界に戻ってきたアジャイル・スクラムという“日本の製造現場の強み”

「何だ、アンドンじゃないか」――ITの世界に戻ってきたアジャイル・スクラムという“日本の製造現場の強み”

デジタルトランスフォーメーションが進展し、製造業をはじめ多くの企業がITの力を使った価値創造に取り組み始めている。だが一方で、ITを「コスト」と捉え、ソフトウェアの戦いにうまく踏み出せずにいる企業が多いのも現実だ。では今、日本企業とエンジニアに必要なスタンスとは何か?――2018年2月、都内で実施されたデンソー主催のトークショー「デンソー、ITはじめるってよ。 #DENSOHACK」に探る。 Scrum Inc.に聞く、アジャイル開発がうまくいかない理由と、イノベーションを起こすために必要なこと

Scrum Inc.に聞く、アジャイル開発がうまくいかない理由と、イノベーションを起こすために必要なこと

デジタルトランスフォーメーション(DX)のトレンドが進展し、テクノロジーの力を使って新しい価値を打ち出す「企画力」と「スピード」が、ビジネス差別化の一大要件となっている。その手段となるアジャイル開発やDevOpsは企業にとって不可欠なものとなり、実践に乗り出す企業も着実に増えつつある。だが国内での成功例は、いまだ限られているのが現実だ。本連載ではDevOps/アジャイル開発の導入を支援しているDevOps/アジャイルヒーローたちにインタビュー。「ソフトウェアの戦い」に勝てる組織の作り方を探る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

編集部からのお知らせ

前田建設工業 情報システム総合センター 情報戦略・システム企画グループ長 兼 ICI総合センター AI・IoT研究センター長 髙橋哲郎氏

前田建設工業 情報システム総合センター 情報戦略・システム企画グループ長 兼 ICI総合センター AI・IoT研究センター長 髙橋哲郎氏