オープンソースにも戦略がある、Linux Foundationの2020年:「オープンソースの投資信託」とは(1/2 ページ)

Linux Foundationは特に2019年、一見「バブル」とも受け取れるさまざまな動きを見せた。その裏にある戦略について、2019年12月に東京で開催された「Open Source Forum」で同ファンデーションのエグゼクティブディレクターおよびデベロッパーリレーションズ担当バイスプレジデントが語った。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

「2019年はオープンソース(以下、OSS)にとっていい年だった。Linux Foundationだけでなく、Eclipse FoundationやApache Software Foundation、その他にとってもいい年だった。なぜなら、OSSは今日、あらゆる現代的なソフトウェア開発において不可欠な、共通項ともいえる存在になっているからだ」

Linux Foundationのエグゼクティブディレクター、ジム・ゼムリン(Jim Zemlin)氏は、2019年12月に東京で開催された「Open Source Forum」でこう話した。

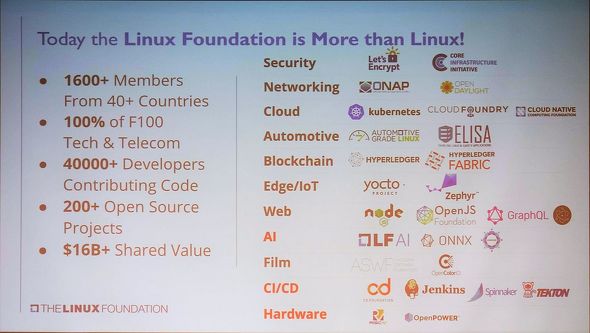

Linux Foundation傘下のプロジェクトは、2019年に週当たり1つのペースで増加、その数は250以上に達した。また、会員数は2019年初めに比べ269増え、1600以上になったという。

こうした成長の背景には、OSS活用の広がりがある。さまざまな産業で「攻めのIT利用」が急速な進展を見せている。これを受け、攻めのITで便利に使えるツールが次々に登場しているが、こうしたツールの多くはOSSだ。

OSSは以前、事業として設計するのが困難と言われていたが、広義での「エンタープライズ」へ利用が広がるにつれて、サポートや管理機能、サービスとしての利用などに対価を支払う組織が増加し、ビジネスが成立しやすくなってきた。このため新規のソフトウェアベンダーのみならず、IBMやVMwareをはじめとした既存のITベンダーが、OSSに積極的に取り組むようになっている。

一方、例えばトヨタ自動車がコネクテッドカー向けLinuxプロジェクトである「Automotive Grade Linux」のきっかけを作ったように、先駆的なユーザー企業の間でも、デジタル化への取り組みで、OSSを戦略的に活用する動きが広がってきた。ライドシェア企業のLyftは、自社のIT活用の過程で生み出した「Envoy」というツールをOSSとして推進、これは人気の高いプロジェクトとなっている。

Linux Foundationは、上記のようにさまざまな立場の人々や組織が次々に生み出すOSSの成熟と社会への露出の場としての活動を、過去数年の間に活発化している。特に2018年以降、それまではLinux Foundationの関与が考えられなかったような新分野への取り組みが目立つようになってきた。

その好例が、「アカデミー賞」などで知られる映画芸術科学アカデミー(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)との提携で設立した、コンテンツ制作業界向けのOSSツールをホストする団体「Academy Software Foundation」だ。Lucasfilm、Sony Pictures Imageworks、Industrial Light&Magic(ILM)、DreamWorks Animationなどが開発してきた、カラーマネジメント、画像フォーマット、レンダリング管理といったソフトウェアツールをOSS化し、発展させる場としての役割を担っている。

「私たちは2年をかけて、OSSを通じた協業のやり方を(映画)業界に教えた。今では関連ソフトウェアの大半がOSS化し、全てのメジャーな映画制作会社が協力してこれらを発展させようとしている」(ゼムリン氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Linux Foundationエグゼクティブディレクター、ジム・ゼムリン氏

Linux Foundationエグゼクティブディレクター、ジム・ゼムリン氏