新型コロナ対策「接触確認アプリ」はどう生かす? 日本テラデータが語る中国の事例から読み解く:プライバシーとクラスター分析を両立させるには

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として日本でも開発、導入が進められている「接触確認アプリ」。さまざまなデータを収集、分析し感染拡大防止に役立てている中国の事例紹介から、日本では接触確認アプリをどう活用すればよいのかを読み解く。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止策として、世界各国で感染者との接触を検知、情報共有を行う「接触確認アプリ」の導入が進められている。日本では厚生労働省主導の下、AppleとGoogleが共同で提供する「Exposure Notification Framework」を利用した接触確認アプリが2020年6月中にリリースされる予定だ。

人の移動や情報の取り扱いに関して高い統制力を持つとされている中国では、どのような対策が取られているのだろうか。日本テラデータのインダストリーコンサルティング 金融サービス シニアコンサルタントの中山思遠氏は中国における通信データの分析に同社が協力した旨を明らかにし、その知見を2020年5月28日に開催された同社主催の記者発表会の場で語った。

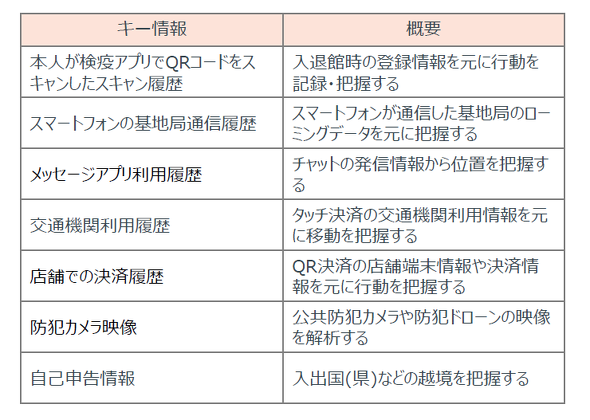

「中国では健康コードや行動追跡コード、SMSを利用した情報提供、ビッグデータを使った疫学的追跡など、さまざまな感染予防、感染追跡手段が登場している」(中山氏)

住民の健康状態や行動履歴などのデータを収集するため、健康コードや行動追跡コードといったさまざまなタイプのツールが提供されているという。

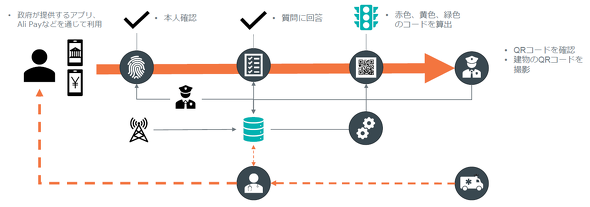

各種ツールの中でも新型コロナウイルス感染症対策として重要な役割を果たしているのが健康コードだ。

健康コードは、衛生当局が保有するデータや行動履歴などから新型コロナウイルスに感染している可能性を判断し、健康状態を証明するためのツールだ。行動追跡コードは、通信データなどを使ってコード保有者の行動を追跡し、コード保有者が感染リスクの高い地域を訪れていないかを確認する。

健康コードは、杭州市が2月上旬に提供を開始したのを皮切りに、200以上の中国国内の地方政府により提供されているという。

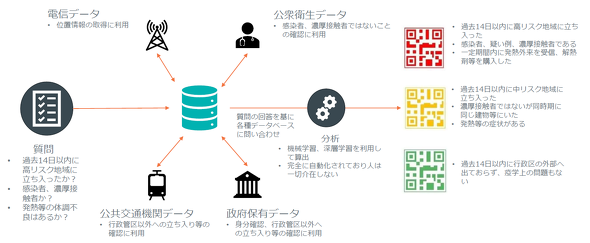

このツールは、政府が提供するアプリやAlipay、地図情報アプリなどを通じて利用する。アプリ画面から本人確認を行い、「最近感染リスクの高い場所に過去14日以内に訪れましたか?」などの質問に回答すると、その回答内容が正しいのかを各種データベース、データと照合する。照合したデータから、感染リスクの高低を分析して、リスクレベルに応じたQRコードを生成する。生成されたQRコードは、店舗、公共交通機関の入り口などで提示を求められるため、感染リスクが高い人物の立ち入りを制限し、感染の拡大を防ぐことができる。

あくまでも健康コードの利用は、一時的な措置と位置付けられており、コードの生成に利用されたデータは一定時間たつと消去され、感染流行が終息した時点で廃止される方向で議論が進められているという。

コードの生成結果やデータに問題があった場合は、異議申し立ても可能だ。

日本テラデータはどういった部分で中国政府の新型コロナウイルス感染症対策に協力しているのか。中山氏は「感染追跡、感染予想、営業再開に向けた取り組みのため、通信データの分析を中心に貢献している」と語る。

通信企業による行動追跡コードのデータ分析基盤の構築やデータ分析を担当し、一定期間内の行動範囲照会の確認を可能にするデータモデルの開発などを行った。その結果、99%以上の正確さで対象を補足できたという。

また中央政府、地方政府の感染予防政策、状況判断を支援するためのデータ分析を提供し、感染状況の把握や感染予防政策制定を支援した。

「データ分析を通じて、通常時の60%以下に人口密度を保てば感染リスクが減ることを発見した」(中山氏)

日本の「接触確認アプリ」の実効性を高めるためには

中国の事例を日本に生かすにはどうすればよいのか。同社のビジネスコンサルティング事業部 マネージャー ビジネスコンサルタントの小野尚人氏は、中国における接触履歴把握のための取り組みについてこう分析する。

「中国では、外出時の施設入場に健康コードなどの個人とひも付いた情報が必須となっていることから、ほぼ全国民が参加する。そのため、ネットワーク外部性が効力を発揮する」

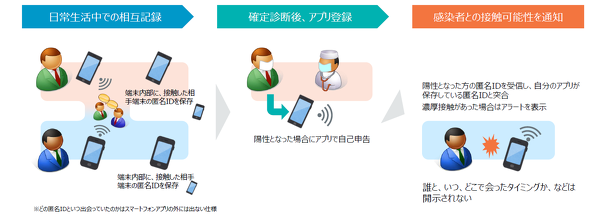

日本で現在検討されている接触確認アプリは、日常生活を送る中で、他者と接していた場合に、相手のスマートフォンの固有番号を匿名IDとして本体に記録する。そのうえで新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)した場合、アプリで情報を登録すると、自分と接触があった相手に通知が届き、利用者の態度変容を促す設計思想となっているという。

「日本の場合は端末位置情報や交通情報など、複数の情報ソースを元にしたデータアナリティクスは活用できない、プライバシーに配慮した設計となっている。ある程度ツールが普及しないとデバイスの接触も生じないため、サービスの実効性が高まらないという制限が残る」(中山氏)

中山氏は日本における感染拡大防止策について、「接触確認アプリ受信者が陽性となった場合にシステム登録を促される。このタイミングで『匿名IDを保存した時間と端末位置情報』をシステム連携できれば、プライバシーを担保した上で共通暴露源についての探索が可能になる」と主張した。

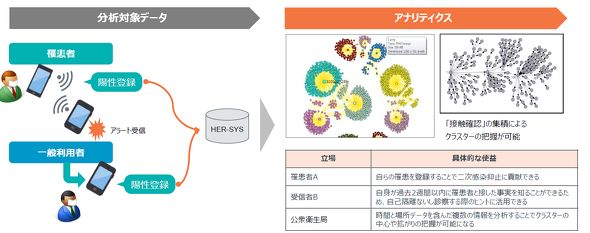

現在日本国内では新型コロナウイルス感染症の罹患者を管理するシステムとして「HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)」が使用されている。そのシステムに接触確認アプリが収集する匿名IDを連携させれば、より効果的な分析が可能になるという。

「IDは匿名化されているので本人へのフィードバックはできないが、『接触確認』の集積によるクラスター(新型コロナウイルスの感染者集団)の把握が可能になる。プライバシー保護とクラスター把握を両立させることができる」(中山氏)

関連記事

新型コロナウイルス対策向け無償サービスを検索しやすく、標準データ化 経済産業省

新型コロナウイルス対策向け無償サービスを検索しやすく、標準データ化 経済産業省

政府は、新型コロナウイルス感染症対策の影響による企業のテレワーク化や学校の休校などへの対応に向けて、企業が無償提供するオンライン学習や在宅ワーク支援サービスなどの情報をまとめたWebサイトを公開した。 犯罪捜査、オリンピック、新型コロナウイルスから見えてくる、世界と日本のサイバーセキュリティ事情

犯罪捜査、オリンピック、新型コロナウイルスから見えてくる、世界と日本のサイバーセキュリティ事情

新型コロナウイルスの影響によるライブ配信での実施となった「@ITセキュリティセミナー2020 新春」の基調講演に、元インターポールで現ヤフー 執行役員の中谷昇氏が登壇。世界と日本のサイバーセキュリティ事情について講演した。 7割が「新型コロナがIT戦略の遂行を加速した」 アイ・ティ・アールがコロナ禍の企業IT動向に関する影響調査

7割が「新型コロナがIT戦略の遂行を加速した」 アイ・ティ・アールがコロナ禍の企業IT動向に関する影響調査

ITRが実施した「コロナ禍の企業IT動向に関する影響調査」によると、新型コロナウイルスの感染拡大によってIT戦略の遂行を加速すると回答した企業の割合は約7割に上り、テレワーク制度の導入やネットワークインフラの増強などの対策を採ったことが分かった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

インダストリーコンサルティング 金融サービス シニアコンサルタント 中山思遠氏

インダストリーコンサルティング 金融サービス シニアコンサルタント 中山思遠氏

ビジネスコンサルティング事業部 マネージャー ビジネスコンサルタント 小野尚人氏

ビジネスコンサルティング事業部 マネージャー ビジネスコンサルタント 小野尚人氏