AIと対話しながらモデルを構築する手法を慶應義塾大学と東京自働機械製作所が共同開発:AIモデルのブラックボックス化を防ぐ

慶應義塾大学理工学部の桂誠一郎研究室と東京自働機械製作所は、AIによる演算結果を随時確認しながら対話的にモデルを生成できる「バイラテラルAI」の基盤技術を開発した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

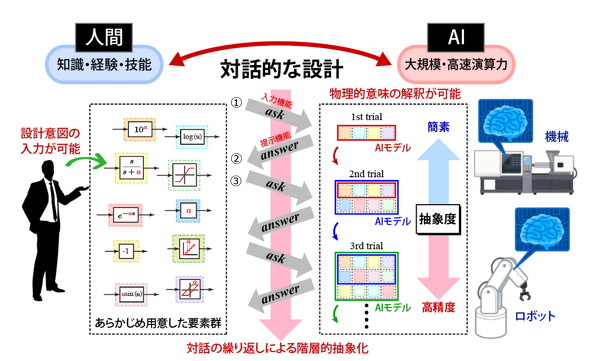

慶應義塾大学理工学部の桂誠一郎研究室と東京自働機械製作所は2020年9月28日、「バイラテラルAI」の基盤技術の開発に成功したと発表した。バイラテラルAIは、設計者が用意した要素群を使ってモデルを最適化する手法。

AI(人工知能)技術には、生成されたモデルがブラックボックス化するという問題がある。バイラテラルAIは演算結果を随時確認しながら対話するようにモデルを生成できるため、出来上がったモデルの意味を明確な数式で表現できるという。

人間とAIが相互補完する

モデルの構築は次のような手順で実施する。まず、モデルを表現するために使用する要素群や評価関数などの「設計意図」(モデル学習の条件)を設計者が入力する。バイラテラルAIは入力された設計意図に基づいた演算結果を出力する。この演算結果を設計者が解釈し、必要に応じて新たに設計意図を入力する。

桂誠一郎研究室と東京自働機械製作所は「こうした対話的な手順を採用することで、人間が培ってきた知識や経験、技能と、AIの大規模で高速な演算性能を効果的に協働させられる。人間の暗黙知や経験則、熟練技能などを物理的意味が明確な数式に基づく形でモデル化でき、ノウハウデータベースやスキルデータベースとして蓄積できる」としている。

今後、バイラテラルAIを製造現場に導入することで工場のインテリジェント化や自動化を推進し、ものづくりの持続可能性の向上を目指すという。

関連記事

データとアナリティクスの推進に重視すべき12の役割、ガートナーが発表

データとアナリティクスの推進に重視すべき12の役割、ガートナーが発表

ガートナー ジャパンは、サポートやデータ、アナリティクスに関する12の役割を発表した。データとアナリティクスを推進するために重視すべきとし、データ/アナリティクスリーダーは今すぐ検討する必要があると提言している。 脳科学とAIの融合研究を開始 応用脳科学コンソーシアムが産学連携で

脳科学とAIの融合研究を開始 応用脳科学コンソーシアムが産学連携で

応用脳科学コンソーシアムは、脳科学とAIの融合による脳融合型AIの研究開発を開始する。社会的に中立性の高い組織で、継続的に脳科学とAIの融合研究の産業応用に向けて取り組むという。 「ブレードランナー」の世界を、2020年のテクノロジーで解説しよう

「ブレードランナー」の世界を、2020年のテクノロジーで解説しよう

スピルバーグが、手塚治虫が、そして全世界の子どもたちがあのころ夢見たテクノロジーは、2020年現在どこまで実現できているのだろうか?――映画や漫画、小説、テレビドラマに登場したコンピュータやロボットを、現代のテクノロジーで徹底解説する「テクノロジー名作劇場」、第6回は「ブレードランナー」だ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.