「5Gといえばミリ波」は本当か? ミリ波アンテナがSub6アンテナより2桁高価な理由:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(44)

ローカル5Gよりもキャリア5Gの方が、企業にとってのメリットは多いというのが筆者の持論だ。さまざまな理由があり、実践でもキャリア5Gのメリットを感じている。今回は5Gで利用できる2種類の周波数帯「Sub6」と「ミリ波」について、アンテナのコストに注目したい。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

2021年5月掲載の本連載では、5Gで利用可能な2種類の電波である「Sub6」と「ミリ波」について、特徴と使い分けを解説した。今回は別の論点として、モノの値段に着目したい。ミリ波のアンテナはSub6のアンテナより2桁もコストが高いのだ。

筆者は以前からローカル5Gより、キャリア5Gの方が企業にとってメリットが多いと主張している。主張するだけでなく2021年7月の連載で事例を紹介した通り、キャリア5Gの導入を実践している。

キャリア5Gはローカル5Gよりはるかに導入コストが低い。サービスを導入するだけなので免許も専門知識も不要。5Gの技術が進歩するとローカル5Gの製品は陳腐化するが、キャリア5Gはキャリアがサービスを進化させるので陳腐化の恐れもない。

企業がキャリア5Gを導入するには工場やオフィスに5Gのアンテナを設置する必要がある。5Gの電波はSub6であっても4Gより高周波数なので工場やオフィスの内部まで浸透しないからだ。建物内部にアンテナを設置することをインドアソリューションと呼ぶ。

アンテナの種類と電波の飛び方

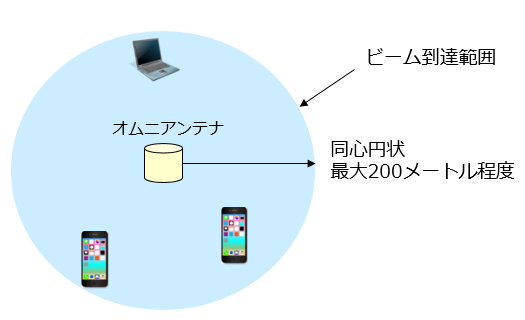

図1はSub6と4Gで使う「オムニアンテナ」の電波の飛び方を表している。オムニアンテナとは無指向性のアンテナで電波は同心円状に広がる。筆者が使っているオムニアンテナは円筒形で直径17センチ、高さ12センチ、重さ約800グラムだ。オフィスでは円筒形の下部だけが天井から顔を出すように設置する。工場ではH鋼でできている梁(はり)などに設置する。

オムニアンテナの電波は最大200メートルまで到達する。だが設計では半径50メートル程度をカバーするようにしている。オムニアンテナは内部にアンテナ素子が入っているだけの単純な構造で値段は1つ数万円だ。

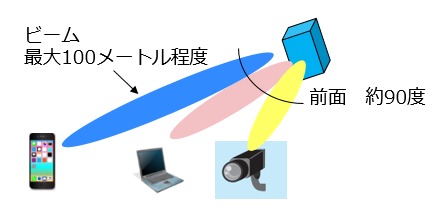

ミリ波アンテナの電波の飛び方を図2に示す。最近ではミリ波アンテナが街中に設置されているのを見かけるようになった。外見は直方体で、外部からは見えないが正面には多数のアンテナ素子が格子状に並べられている。ミリ波は空間減衰(距離が長くなると電波が弱くなること)が激しいため、1つのアンテナ素子で電波を送出しても同心円状に広がってすぐ減衰してしまう。

複数のアンテナ素子から送出すると電波が重なって強調されたり、打ち消されたりする。この性質を使ってアンテナ素子に給電する信号を制御し、発射する電波を特定の方向に集中させるのがビームフォーミングと呼ばれる技術だ。これにより、干渉を避けながら離れた位置にある端末に電波が届く。

筆者はミリ波の利用を検討したが、使っていない。工場で利用するAGV(Automated Guided Vehicle)の運用はSub6の速度で十分だからだ。検討しただけで使わなかったミリ波アンテナは高さ約60センチ、幅約30センチ、奥行き約10センチで、重さは10キロを超える。値段は100万円単位で、Sub6のアンテナより2桁高い。

NSAキャリア5Gのインドア構成

2021年9月現在の日本のキャリア5Gは4Gのコア設備と5Gのアンテナを組み合わせて使うNSA(Non Stand Alone)だ。工場内などで使うインドア構成は図3のようになる。

オムニアンテナは図左上のように2台をペアで設置する。複数のアンテナを同時に使って高速化するMIMO(Multi Input Multi Output)をSub6で利用するためだ。4Gの電波を送出するのは1台だけで、4GではMIMOを使わない。アンテナからRRHまでは同軸ケーブルで接続する。距離は最大50メートル程度だ。

RF(Radio Frequency)信号とあるのは無線信号のことだ。RRH(Remote Radio Head)は上位のBBU(Base Band Unit)から受信したデジタル信号(デジタルベースバンド信号)をRF信号に変換、増幅し、アンテナへ送出する。逆にアンテナから受信したRF信号を増幅してデジタル信号に変換後、BBUに送信する働きもある。スマートフォンなどの端末はIPパケットを送受するのだが、アンテナやRRHはOSIモデルのレイヤー1(物理層)しか見ていないのだ。

BBUはコアネットワークから受信したIPパケットをデジタル信号に変換してRRHに送信する。逆にRRHから受信したデジタル信号をIPパケットとしてコアネットワークに送信する。上位の処理として呼処理や監視制御も行う。

光スイッチは複数の光ケーブルを集約して光回線に接続する。

図3の下部にあるミリ波のアンテナはコアネットワークから受信したIPパケットをRF信号として端末に送出する。逆に端末から受信したRF信号からIPパケットを復調し、コアネットワークに送信する。

つまり、ビームフォーミングを備えたアンテナの機能だけでなく、RRHやBBUの機能も一体化されているのだ。Sub6は空間減衰(伝搬距離が長くなると電波が弱くなること)がミリ波ほど大きくないので、アンテナとRRHの間は同軸ケーブルで数10メートル離すことができる。しかし、ミリ波は空間減衰が大きいため距離を取ることができず、多数のアンテナ素子の制御もしなければならない。これが「一体化」の理由だ。ミリ波のアンテナがSub6より2桁高価なのも道理と言える。

キャリア5Gに限らず、ローカル5Gでもミリ波のアンテナが高価なのは同じだ。企業が5Gネットワークを構築する際には「5Gといえばミリ波」「固定した場所で使う高速な通信にはミリ波」などと安易にミリ波を導入せず、「この用途で本当にミリ波が必要なのか」と考えた方がよい。

筆者紹介

松田次博(まつだ つぐひろ)

情報化研究会(http://www2j.biglobe.ne.jp/~ClearTK/)主宰。情報化研究会は情報通信に携わる人の勉強と交流を目的に1984年4月に発足。

IP電話ブームのきっかけとなった「東京ガス・IP電話」、企業と公衆無線LAN事業者がネットワークをシェアする「ツルハ・モデル」など、最新の技術やアイデアを生かした企業ネットワークの構築に豊富な実績がある。本コラムを加筆再構成した『新視点で設計する 企業ネットワーク高度化教本』(2020年7月、技術評論社刊)、『自分主義 営業とプロマネを楽しむ30のヒント』(2015年、日経BP社刊)はじめ多数の著書がある。

東京大学経済学部卒。NTTデータ(法人システム事業本部ネットワーク企画ビジネスユニット長など歴任、2007年NTTデータ プリンシパルITスペシャリスト認定)、NEC(デジタルネットワーク事業部エグゼクティブエキスパート等)を経て、2021年4月に独立し、大手企業のネットワーク関連プロジェクトの支援、コンサルに従事。新しい企業ネットワークのモデル(事例)作りに貢献することを目標としている。連絡先メールアドレスはtuguhiro@mti.biglobe.ne.jp。

関連記事

「ミリ波」だから速いわけじゃない、5GでのSub6とミリ波の使い分け

「ミリ波」だから速いわけじゃない、5GでのSub6とミリ波の使い分け

企業における5Gの利用は実証実験段階から実用段階に入りつつある。5Gで使う電波にはSub6とミリ波がある。「5Gはミリ波があるから超高速」と思われがちだが、ミリ波を使えば超高速になるとは限らない。5Gの実用に向けてSub6とミリ波の使い分けを復習しておこう。 プライベート5Gの先取り、「KDDI 5G+AWS Wavelength」に注目せよ!

プライベート5Gの先取り、「KDDI 5G+AWS Wavelength」に注目せよ!

「プライベート5G」はスライシングという仮想化技術を使って企業専用の5Gネットワークをサービスとして提供するものだ。すでにKDDIが2020年12月からプライベート5Gの先取りともいえるサービスを提供している。コストと運用面の壁が高い「ローカル5G」よりもメリットが大きい。 「ゼロトラスト」を理由に閉域網を捨てるのは間違い

「ゼロトラスト」を理由に閉域網を捨てるのは間違い

コロナ禍で在宅勤務が急増した結果、ゼロトラストへの関心が高まっている。ゼロトラストを採用した企業ではテレワークが急増しても「VPN渋滞」にならなかった、などとニュースなどで紹介されている。ゼロトラストでは「企業ネットワーク=閉域網」の在り方はどうなるのだろう?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図1 インドア用Sub 6オムニアンテナの電波到達範囲

図1 インドア用Sub 6オムニアンテナの電波到達範囲 図2 ミリ波アンテナの電波到達範囲

図2 ミリ波アンテナの電波到達範囲