コード全体を自動解析して常時更新する「Code Wiki」公開 開発者の未来はどう変わるのか:「開発の最大級のボトルネック」を解決する

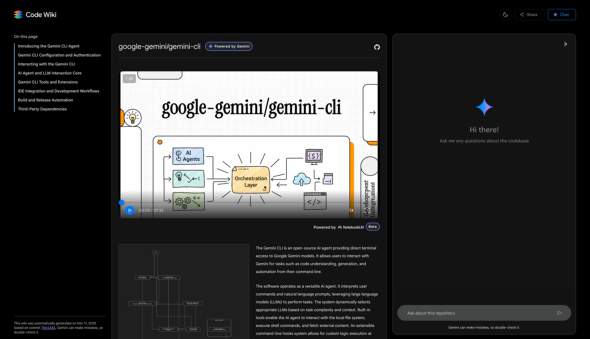

Googleは、コードリポジトリを自動解析し、コード理解を助ける構造化ドキュメントを生成する「Code Wiki」を公開した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Googleは2025年11月13日(米国時間)、ソフトウェア開発における「コード読解」の負担を軽減する新サービス「Code Wiki」のパブリックプレビュー版を公開した。同社は、「既存コードの理解に時間がかかることが開発の最大級のボトルネックになっている」と指摘し、この課題を解決する仕組みとして本サービスを位置付けている。

コード全体を自動解析して常時更新するだけじゃない、Code Wikiの機能

今回公開されたWeb版Code Wikiは公開リポジトリ全体をスキャンし、コード変更のたびにドキュメントを自動生成する仕組みを備える。静的ファイルではなく、常に最新状態に同期される構造化Wikiを維持する点が特徴だ。ドキュメントはコードの構造や役割に基づいて整理され、変更のたびに自動で刷新される。

生成されたWikiは、全てのセクションにコードへのハイパーリンクが付与されており、説明文から関連ファイル、クラス、関数へ即座に移動できる。

「Gemini」のチャット機能も備える。Wikiだけでなく最新のリポジトリ全体を把握した状態で質問に回答するので、コードの理解と探索の間に起こるギャップを瞬時に埋めるという。

テキストだけでは理解が難しい部分については、アーキテクチャ図やクラス図、シーケンス図を自動で生成する機能も備える。これらの図はコード更新に合わせて常に最新状態に再生成されるので、コードの現在の状態と正確に一致する複雑な関係を視覚化できる。

同社は「新規参加者の早期コミットや、ベテラン開発者による新規ライブラリの理解時間を数分に短縮できる」としている。

今後はGemini CLI拡張で社内リポジトリへの対応も予定

Googleは、公開リポジトリよりも把握が難しく、ドキュメントが不足しがちな社内リポジトリへの適用を重要視している。特に作成者がいなくなった後のコードやレガシーコードでは理解が障壁となることが多く、Code Wikiの自動更新基盤が、こうしたケースへの対応手段になると位置付けている。

同社は今後、Code Wikiをローカル環境で利用できるGemini CLI(コマンドラインインタフェース)拡張を提供する予定だ。企業内のプライベートリポジトリを安全に解析し、同様のWikiを生成できるようにする計画で、現在このCLI拡張のウェイティングリストを公開している。

「開発者が時間を費やすべきは新たな機能の構築であり、既存コードの読解ではない。開発者にはコードを一瞬で理解できる未来が待っている」(Google)

関連記事

開発チームの生産性が一変する「AI駆動開発」 アイレットの事例に学ぶ3つの変革ステップ

開発チームの生産性が一変する「AI駆動開発」 アイレットの事例に学ぶ3つの変革ステップ

ソフトウェア開発において生成AIは、単なる「コード補完」ツールを超え、開発プロセス全体を自動化・最適化する存在となりつつあります。「AI駆動開発」が、開発者の生産性を一変させるだけでなく、開発組織のKPIそのものを変革させる可能性を秘めています。本稿では、アイレットにおけるAI駆動開発の実践事例を基に、AI駆動開発を定着化させるための「3つの変革ステップ」を解説。SIer/CIerの未来の役割を考えます。 エージェント型AIで開発はここまでできる

エージェント型AIで開発はここまでできる

アトラシアンのエージェント型AIコーディング支援ツール「Rovo Dev CLI」がOpen AI GPT-5に対応した。 「レガシーコードの解析」「単体テストの生成」はAIにお任せ KPMGがジェネレーティブAI活用に関する提言を発表

「レガシーコードの解析」「単体テストの生成」はAIにお任せ KPMGがジェネレーティブAI活用に関する提言を発表

KPMGは、ジェネレーティブAIに関する提言を発表した。それによると、ジェネレーティブAIを開発支援ツールとして採用しようとしている開発者は多く、「課題やリスクはあるものの今すぐにでも検証を開始すべきだ」としている。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.