クラウド時代の「Oracle Database」はどこへ向かうのか:Database Expertイベントリポート(2/2 ページ)

オラクル考える、クラウド時代を見据えた次世代データ管理アーキテクチャとは。「Oracle CloudDays Tokyo 2015」の基調講演でデータベース製品担当キーパーソンのアンディ・メンデルソン氏が登壇し、戦略を語った。

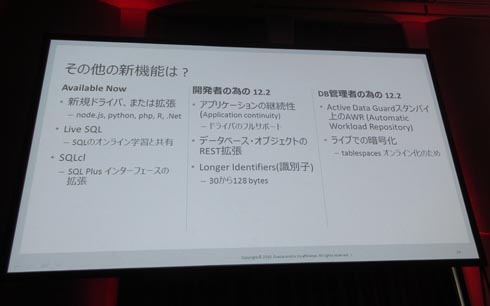

Oracle Database 12c R2の新機能と拡張機能

Oracle Databaseそのものはどうか。オラクルは先日、12c R2のベータ版を公開した。メンデルソン氏によると、この12c R2は「これまでにない規模での統合と分離を実現した」と説明する。

12cでは、コンピューティングリソースを共有するクラウド時代の概念である「マルチテナント」を実現するための仕組みとして、「コンテナーデータベース(CDB)」と「プラガブルデータベース(PDB)」という新しい概念を導入した。CDBは“データベースのデータベース”のようなもので、複数のデータベースインスタンスを「コンテナー」にまとめて一括管理できるようにする。PDBは、抜き差しできるUSBメモリのようなイメージで、データベースをコンテナーからコンテナーへ、あるいはオンプレミスからクラウドへ移動やコピーしてデプロイできるようにする技術である。

CDBがあれば、ソフトウエアやデータの保守管理をCDBに対して行うために、パッチの適用やバックアップをまとめて処理できるようになる。管理効率が高まるのが利点の一つだ。12c R2では、一つのCDBが管理できるPDBの数を拡大し、12cの252個から最大4096個まで対応できるようにした。つまり、より大規模なCDBを構築できるということだ。併せて、リソース管理(処理の優先順位付けを行う管理)の機能も、12c R2ではこれまでのCPUとI/Oに加えてメモリも対象にできるよう機能が強化された。

12c R2により、PDBはより俊敏性が増す。先述したようにPDBはデータベースを持ち運ぶ単位である。実稼働するデータベースは、サーバーの増強が必要になった場合に別のサーバーへ移動させたり、あるいは開発や検証、分析の環境へコピーするシーンがある。PDBはこうした作業をより簡便にしてれる。12c R2では、このPDBのクローニング(コピー)を高速化した「PDBホット・クローン」、クローニングして別のPDBになったとしても、最新状態のPDBと同期する「PDBリフレッシュ」、システムを停止せずにPDBを移動できる「PDBリロケート」などの機能も加わった。

例えば本番環境のPDBを検証環境へコピーしたとする。通常ならば、コピーした検証環境のPDBは、ある時点までの本番環境のデータベースとして利用され、それ以降は更新・反映されない。PDBリフレッシュによって、redoログを元に複製元を参照して複製先を補完することで、最新のデータで検証できるようになる。

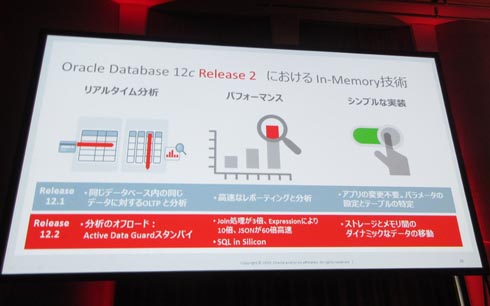

メモリ関係の機能強化も目立つ。12cの目玉機能「Oracle Database In-Memory」は、メモリ上に従来の行ベースの表と同時に列ベースの表を格納しておける。基本的にデータの更新は行ベースで行い、分析には行または列ベースの最適な方を選ぶという仕組みだ。

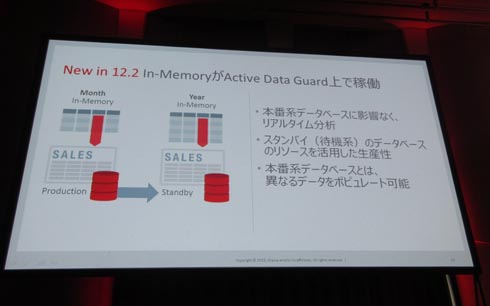

12c R2では、このインメモリ機能をディザスタリカバリ(Disaster Recovery:災害対策)や負荷分散のための「Oracle Active Data Guard」で利用できる。これにより、分析に掛かる負荷を本番系から切り離して処理できるようになるという。スタンバイ環境では、本番系データベースとは異なる軸で列データを使った分析を行うといった活用も可能だ。

SPARC M7搭載システムで実現する「Software in Silicon」

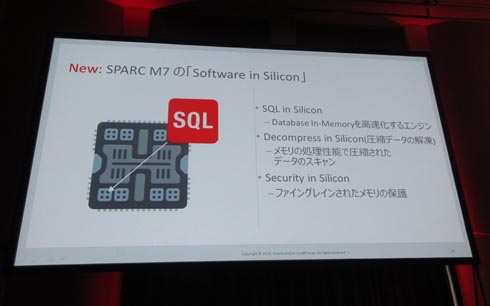

メンデルソン氏はこういった12c R2の注目機能に続き、ハードウエア技術についても言及した。そのキモが新プロセッサーである「SPARC M7」に実装した「Software in Silicon」だ。Oracle Databaseの処理を高速化し、セキュリティも高める技術として、プロセッサーであるSPARC M7に組み込んだ。オラクルがサン・マイクロシステムズの買収後に約5年をかけて開発したという。

Software in Siliconは、「SQL in Silicon」「Decompress in Silicon」「Security in Silicon」の技術を総称したものだ。まず、SQL in Siliconは、SPARC M7のコアに「Database In-Memory Acceleration Engines」と呼ぶ専用処理のためのコプロセッサーを実装し、ここでSQL処理を行うことで高速化する。

二つ目のDecompress in Siliconも同じくコプロセッサーを活用し、メモリにある圧縮データの展開処理を高速化する。

Security in Siliconは、かつてメインフレームで実装されていた技術が元になっているという。概念としては、メモリにあるデータのポインターに色(キー)を付け、アクセス可能な相手を割り当てる。割り当てられた色を持つユーザーでなければメモリ上のデータにアクセスできない。つまり、「バッファオーバーフローが発生したとしてもメモリへの不正なアクセスができない仕組み」となる。メンデルソン氏は「この技術があればHeartbleedやVENOMのような、不正な読み込みや書き込みを根本から防げる」と話している。

最後にメンデルソン氏は、あらためて12c R2を「クラウドに向けたエンタープライズクラスの最適なデータベース」と述べる。クラウドへの移行を見据え、企業における高い要件が求められるシステムに適したデータベースであることを強調した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- Database Expertイベントレポート

オラクルが考えるDBインフラのクラウド化「DBaaS」とは? 実現方法と支援環境を聞く

オラクルが考えるDBインフラのクラウド化「DBaaS」とは? 実現方法と支援環境を聞く

「DBaaS(ディービーアース、Database as a Service)」実現に向けて、オラクルはどのような移行プロセスを考えているのだろうか。段階的移行の三つのステップとそれを支援する環境をどこまで用意しているのかを、米オラクルの担当者に取材した。 SPARC M7に実装された「Software in Silicon」とは何か

SPARC M7に実装された「Software in Silicon」とは何か

データベースというソフトウエア技術を追いかける本連載で「SPARC」について言及する日が来るとは思いませんでした。今回はオラクルのデータベース性能を強化するためのチップに実装された技術「Software in Silicon」を深追いします。 オラクルが確約した「クラウド6箇条」と「Database 12c R2」の気になるトコロ

オラクルが確約した「クラウド6箇条」と「Database 12c R2」の気になるトコロ

米オラクルのラリー・エリソンCTOが、同社の年次イベントで今後のクラウド事業の行方を確約する「Oracle Cloud、6つの設計目標」を掲げました。同時に発表された基幹製品「Oracle Database 12c」の次期バージョンのポイントと共に、そこにどんな狙いがあるかを振り返ります。 オラクルユーザーなら理解しておきたいOracle Cloud Platformまとめ

オラクルユーザーなら理解しておきたいOracle Cloud Platformまとめ

サービス名称や料金体系、利用方法や管理レベルなどが複雑に見える「Oracle Cloud」。今回は、データベースに携わるITエンジニアなら理解しておきたい「Oracle Cloud Platform」の中の「データ管理」サービスを整理します。 「Oracle Cloud Platform」は日本のオラクルユーザーのクラウド移行を助ける?

「Oracle Cloud Platform」は日本のオラクルユーザーのクラウド移行を助ける?

新しいIT環境のトレンドと既存の技術はどう共存できるでしょうか? 多くのITベンダーが両者の連携や統合を模索する中、日本オラクルもクラウドプラットフォームを軸に既存システムの“現代化”支援を打ち出しました。 OpenSSLの「Heartbleed」脆弱性は2年前から存在、「最悪のケースを想定して対処を」と専門家

OpenSSLの「Heartbleed」脆弱性は2年前から存在、「最悪のケースを想定して対処を」と専門家

オープンソースのSSL/TLS実装「OpenSSL」に見つかった情報漏えいにつながる脆弱性の影響が拡大。専門家は「最悪のケース、つまり秘密鍵の漏えいを想定して対処すべき」と述べている。