ハードもソフトも知る技術者が語る「データベースチューニングの極意」とは?:データベース高速化のいま(5)(3/3 ページ)

ストレージで性能改善する

データウエアハウスを目的とした場合、ストレージに要求される性能は「長いブロックのI/Oスループット」を見る必要がある。また、OLTP(オンライントランザクション処理)では、ランダムな読み込み/書き込みの能力が重要になる。データブロックサイズは8〜128Kバイトなので、このサイズで性能が出ることが重要だ。チューニングに際してはこれらの点を見極めて評価する必要がある。このため、データベースのパフォーマンスアップに効果的だといわれているSSD(Solid State Drive)も「使い方を誤ると期待していたほどの効果を得られないこともある」と同氏は指摘する。

こうした問題を回避するには「あらかじめ現状のストレージアクセス傾向を分析し、SSD換装によるI/O高速化の効果が見込めるかどうかを慎重に見極める必要がある」という。講演では、SSDの性能を過信した構成によって期待した性能が得られなかったケースや、そもそも他のサーバーの影響を受けて性能が低下しているケースが紹介された。

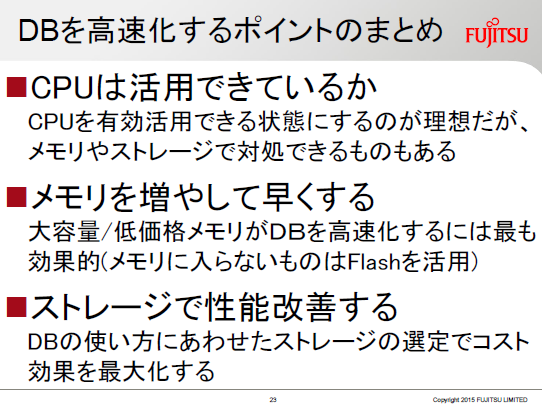

最後に、志賀氏はまとめとして次のスライドを示した。

ハードウエア/ソフトウエアの両面からデータベースシステム高速化を追求する志賀氏のチューニングノウハウを集約するのが、富士通が開発・提供する垂直統合型データベースシステム「PRIMEFLEX for Oracle Database」だ。本稿で紹介した「極意」を盛り込み、CPU(SPARC M10サーバー)、メモリ、ストレージの能力最大化する構成と、独自技術による最適化が施されているという。

本稿では、データベースチューニングのスペシャリストによる「極意」を紹介してきた。ハードウエアはもちろんだが、OSやデータベースアプリケーションの挙動を理解することで、効率よく効果的な性能向上が見込めることが理解できたのではないだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

志賀氏による「DBを高速化するための極意」まとめ

志賀氏による「DBを高速化するための極意」まとめ