CEATECで審査員特別賞を獲得したローソンの“未来型コンビニ”で使われた「リアルタイム在庫管理システム」開発の裏側とは:従来システムとIoTシステムの共通点とは

コンビニエンスストアの3大チェーンの一角を担うローソンは、IoTやAIなどを駆使して、「未来型コンビニ」の実現を目指している。その未来型コンビニに向けた取り組みの一つである「リアルタイム在庫管理システム」は、どのように開発されたのだろうか。

深刻な人手不足の中でコンビニは何を目指すべきか

コンビニエンスストア(以下、コンビニ)は、私たちにとって非常に身近な存在だ。食品や日用品、雑誌など多種多様な商品を朝でも夜でも気軽に購入できる他、公共料金の支払いやイベントチケットの購入などでも利用可能だ。弁当をホカホカに温めてくれるのは当たり前で、カップラーメン用のお湯も用意されている。店によっては生鮮食品や入れたてのコーヒーも売っており、イートインスペースですぐに食べることもできる。名前の通り、非常に“便利な”店舗である。

この利便性を支えているのは、当然のことながら店舗のオーナーや店長、アルバイトなどのスタッフだ。しかし、国内では慢性的な人材不足が続いており、コンビニのスタッフも同様に厳しい状況に置かれている。国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)』の資料によれば、2015年の生産年齢人口(15歳以上65歳未満)を100%としたとき、2045年の全国平均はたった72.3%まで低下するという。コンビニの人材確保にも大きな影響を受けるはずだ。

そこで、日本の3大コンビニチェーンの一角を担うローソンでは、2025年までにデジタル技術を活用した「未来のコンビニ」の実現を目指すという。ローソンデジタルイノベーション サービスデリバリー本部 シニアアソシエイトの山本達也氏によれば、「いわゆる“無人コンビニ”を目指すものではない」と述べる。

「私たちは、店舗クルー(スタッフ)の負担を軽減し、人にしかできない業務に集中してもらうこと、そして商品の詳細な情報を取得、管理して、高品質な商品/サービスを提供することを目指しています。2017年ごろにはAmazon.comの無人コンビニ『Amazon Go』が話題になりました。一方、日本のコンビニは、社会のインフラとなっています。見守り機能や地域住民たちのコミュニケーションの場としての役割なども求められてきており、レジ以外の業務を完全に無人化することは難しい」

ローソンの取り組みは、既存のコンビニと無人コンビニの中庸を目指すものとして捉えられそうだ。

IoT(Internet of Things)を駆使して店舗運営の効率化を図る

ローソンは、未来のコンビニに向けた取り組みの一環として「リアルタイム在庫管理システム」を開発した。このシステムは、店舗内の棚に置かれている商品の陳列状況をリアルタイムに把握して、商品の賞味期限や生産工場、原材料産地などを確認できるようにするものだ。棚卸し業務や店舗指導(本部が各店舗に行うアドバイス)の効率化も可能である。さらに、その商品が“手に取られた回数”を表示して、マーケティングや棚割(陳列の計画)のための情報として活用できるという。

これらの情報を、タブレットデバイスなどのアプリで可視化し、多様な商品を統合的に管理できる。こうした情報の管理には、商品に付加された「RFID」チップを利用する。

「陳列状況や手に取られた状況などはカメラや重量センサーでも管理できるが、賞味期限といった見た目や重量に現れない商品の情報を管理するため、個品を区別できるRFIDの利用を考えました」

今回のシステムでは、RFID棚管理として帝人の「レコピック」を使用している。棚に貼り付けたRFIDを認識する「アンテナシート」を通じて、RFIDタグを読み取り、陳列日時などと組み合わせて管理する。商品が棚に置かれると、タグIDや手に取られた時間を取得して、それを計数するという具合である。

このシステムは、2018年10月に開催されたCEATEC JAPANで紹介された。ローソンはこのリアルタイム在庫管理システムを含めた未来型コンビニで、審査員特別賞を授与された。

白紙のスタートでもAzureならIoTができる

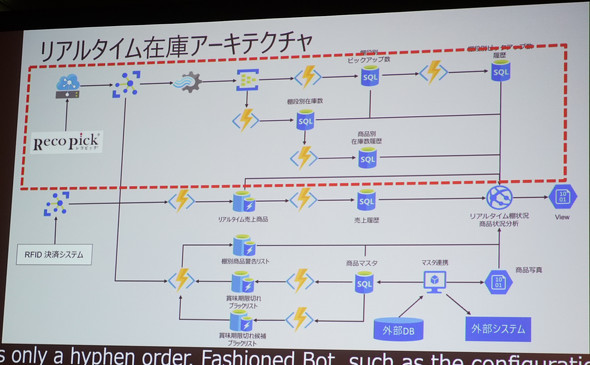

ローソンのリアルタイム在庫管理システムでは、基盤として「Microsoft Azure IoT」サービスを用いている。その仕組みは次のようになっている。

レコピックからAPI取得した個品データを、エッジデバイス上で稼働させる「Azure IoT Edge」で定期的に収集し、数十万台以上のIoTデバイスを管理できる「Azure IoT Hub」にアップロード。SQLライクなクエリで断続的に流れてくるメッセージを処理する「Azure Stream Analytics」を使用して、Azure IoT HubからのデータをJANコード単位で集計。そのデータを、イベントをトリガーにプログラムを実行できるサーバレスコンピューティングサービス「Azure Function」でデータベースに格納する。JANコードとマスターデータをひも付けて、それをAPIとして提供。アプリからAPIに定期的にアクセスして、データを画面に表示するというシステムだ。下記の構成図の上部に当たる。

実は、プロジェクトの初期段階で途中参加した山本氏によると、当初はAzure IoT Edgeを使う構想のみが決められており、ほとんど白紙の状態だった。またベストプラクティスもなく、事例もなく、設計は難航していた。なかなかプロジェクトが進まない状況の中、山本氏は日本マイクロソフトに助けを求めた。

山本氏は、日本マイクロソフトからAzure IoTサービスの情報を細かに聞き、一通り触り、サービスに対して安心感を得た。そして、ドキュメントを基に討論を進めても、机上の空論になる可能性があると考え、実物を作った方が議論しやすいと判断。2日間ほどでモックを制作した。一度制作してみると、サービス間のデータ連携の相性や、重要な費用の感覚をつかめるようになったという。

「何回かシステムをバージョンアップする中で、開発時の注意点が幾つか見えてきました。例えば、Azureにはさまざまなサービスが用意されていますが、メンバーが混乱しないように、新規サービスを増やしすぎない。そして、使い慣れている、または似ているサービスを選ぶようにしました。ただし、管理や運用のコストを抑制できるのであれば、積極的に新規サービスを活用することも重要です」

モックから第1〜4版を経て開発した最終版のリリース1カ月前には、賞味期限情報を個品単位で取り扱えないという問題に直面。リリース1カ月前なので、既存のシステムに極力手を入れずに、課題を解決する必要があった。

「Azure IoT Hubの機能を生かして、既存のシステムに影響を及ぼさずに別経路でデータ連携を実現するという解決策を導き出しました。リリース後でも柔軟に機能拡張/変更できるのが本システムの特徴です」

実は山本氏は、AWSやGoogle Cloud Platformなどの使用経験はあったが、Azureに限っては2018年5月に初めて触れたばかりの“初級者”だった。プロジェクトもほとんどゼロからスタートする状態だったが、日本マイクロソフトの支援もあってIoTシステムを構築できたと強調する。

「IoTであっても、従来システムと開発の基本は同じで、ノウハウを生かすことができます」

最後に山本氏は「これがベストプラクティスではありません」と述べ、さまざまな課題や機能拡張の目標をクリアして、より良いシステムを作っていきたいとまとめた。

関連記事

AIで建機の状況を360度からリアルタイムで確認――コマツとNVIDIA、建設現場におけるAIの導入で協業

AIで建機の状況を360度からリアルタイムで確認――コマツとNVIDIA、建設現場におけるAIの導入で協業

NVIDIAとコマツが協業を発表した。コマツの建機にNVIDIAのAI技術を導入し、建機の周囲にいる人や機械の接触や衝突などの事故防止に役立てる。将来は、機器の自動制御に加え、建設現場や採掘現場の高解像度レンダリングや仮想シミュレーションなどにもAIを利用する。 マイクロソフトは「セキュリティ」「管理」「イノベーション」で企業のデジタルトランスフォーメーションを強力に支援

マイクロソフトは「セキュリティ」「管理」「イノベーション」で企業のデジタルトランスフォーメーションを強力に支援

日本マイクロソフトは2016年11月1〜2日の2日間、IT技術者向けのイベント「Microsoft Tech Summit」を開催。企業がデジタルトランスフォーメーションを実現していくための最新技術と実践的なノウハウを、100を超えるセッションで紹介。ここでは、初日に行われた基調講演の模様をレポートする。 観光モデルプランから旅行中の“困りごと”まで――訪日客向け観光支援アプリ「JAPAN Trip Navigator」 JTBらが提供開始

観光モデルプランから旅行中の“困りごと”まで――訪日客向け観光支援アプリ「JAPAN Trip Navigator」 JTBらが提供開始

JTB、ナビタイムジャパン、日本マイクロソフトが、訪日外国人旅行者向けの観光支援アプリ「JAPAN Trip Navigator」の提供を開始。JTBが厳選する観光スポット情報や観光モデルプランを提供する他、観光スポットまでの移動経路、AIチャットbotによる旅の情報収集や困りごとの相談にも対応する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

編集部からのお知らせ

ローソンデジタルイノベーション サービスデリバリー本部 シニアアソシエイトの山本達也氏

ローソンデジタルイノベーション サービスデリバリー本部 シニアアソシエイトの山本達也氏