楽天モバイルの「世界初、完全仮想化」ネットワーク、分かりやすく説明するとどうなる?:OpenStack Daysでカーン氏が解説

楽天モバイルは、自前インフラによる携帯電話サービス提供に向け、準備を進めている。そのネットワークは、具体的にどのような仕組みになっているのか。2019年7月22、23日に開催された「OpenStack Days/CloudNative Days 2019」で、同社のクラウド部部長、カーン・アシック氏が分かりやすく説明した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

楽天モバイルは、自前インフラによる携帯電話サービス提供に向け、準備を進めている。2019年10月に4Gサービス、2020年6月には5Gサービスの開始を予定する。そのインフラは、「世界初の完全仮想化」アーキテクチャに基づくという。具体的にはどのような仕組みになっているのか。2019年7月22、23日に開催された「OpenStack Days/CloudNative Days 2019」で、同社のクラウド部部長、カーン・アシック(Ashiq Khan)氏が分かりやすく説明した。

「世界初、完全仮想化」の意味

携帯電話/移動体通信ネットワークを含む通信のインフラは、これまでさまざまな専用設備/機器によって構築されてきた。これを汎用ハードウェアプラットフォーム上で、ソフトウェア機能群として動かすのが通信業界における「仮想化」だ。「NFV(Network Function Virtualization:ネットワーク機能仮想化)」と呼ばれている。楽天モバイルではOpenStackをプラットフォームとし、この上で各種機能をソフトウェアとして稼働させている。

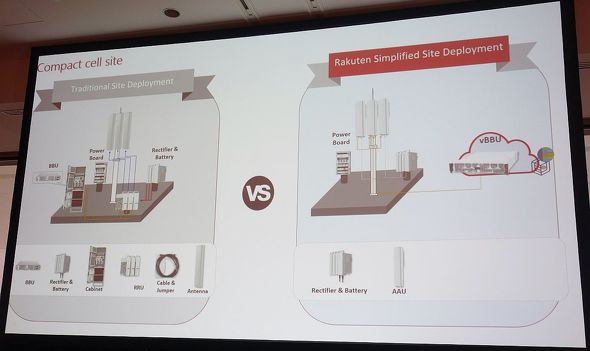

「コアに加え、RAN(Radio Access Network:無線アクセスネットワーク)も仮想化したのは世界で初めて」(カーン氏、以下同)。これが「世界初の完全仮想化」の意味で、楽天モバイルが過去の資産を持たずに一からネットワークを作り上げているからこそできると、カーン氏は話した。無線通信端末をコアにつなげるネットワーク機能であるRAN関連の処理についても仮想化し、エッジデータセンターに移行するため、「基地局にはアンテナと配電盤、バッテリーくらいしかない」という。

カーン氏は、RANの仮想化がもたらす基地局のシンプルさを強調した。「ほぼアンテナ(と電源関連機器)のみ」という、楽天モバイルにおける基地局の構成は、さまざまなメリットを生み出すという。

まず基地局を小型化でき、設備コストも下げられる。また、基地局設置が大幅に容易で迅速に行えるものとなる。1人で15分もあれば作業を完了できるという。さらに、障害の発生原因となり得る箇所を、基地局から排除できる。

OpenStack上で、各種通信処理機能を分散実行

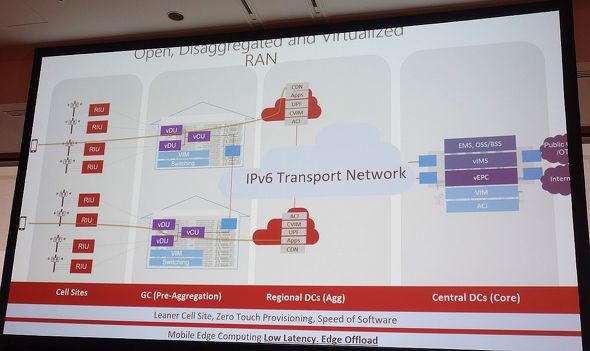

楽天モバイルのネットワークは、図のような構成になっている。

基地局と光ファイバーケーブルで接続された無線アクセス処理用のエッジデータセンターを展開する。3年をかけて日本全国で約4000カ所のNTT局舎に小規模データセンターを配備するという。また、これらのデータセンターと接続する形で、日本に10〜50カ所の地域データセンターを展開する。これらの地域データセンターでは、ファイアウォール/NAT(Network Address Translation)、CDN(Content Distribution Network)や、エッジコンピューティングのためのさまざまなアプリケーションをソフトウェアとして稼働する。そして中央データセンターでは、EPC(Evolved Packet Core)やIMS(IP Multimedia Subsystem)などのコア機能が動く。中央データセンターは東京と大阪に2カ所ずつ設置。東京―大阪間で冗長化を実現するのも、楽天モバイルが初めてという。

上記全てのデータセンターでは、Quantaのx86ホワイトボックスサーバをハードウェアプラットフォームとして採用し、Red Hat OpenStack Platformを仮想化基盤として運用する。仮想化RANではFPGAを利用し、高速化を図っている。

「これまでの通信事業者は、20〜50種の異なるハードウェアを使ってきた。楽天モバイルの場合、サーバはSKU(製品型番)でいえば10種類くらいしか使っていないし、これ以上増やすつもりもない。ハードウェアの種類を減らすことで、運用コストが低くなる」(カーン氏)

一方、これまで各種の専用設備で稼働してきた機能を、ハードウェアと分離したソフトウェアコンポーネント群として実装。これらを上記の各種データセンターにおけるOpenStack上で、適材適所で実行する。仮想化RANでは楽天が2019年2月に資本業務提携を発表したAltiostar Networks、EPCではCisco Systems、IMSではNokiaを採用しているという。

上記のような、仮想化/モジュール化されたソフトウェア機能は「VNF(Virtualized Network Function)」と呼ばれ、各機能がニーズに応じて自動的にスケールアップ/ダウンすることで、ニーズに応じた処理性能を提供できる。

VNFの稼働を制御するコントローラーソフトウェアは「VNF Manager」と呼ばれる。CiscoのVNF Managerを使っているが、ここでも「おそらく世界初」を実現しているという。VNF Managerは、理屈でいえばどのベンダーのどのようなVNFでも問題なくオーケストレーションできなくてはならないが、現実にはVNF Managerでマルチベンダー対応するケースは考えにくい。これを実現したのだとカーン氏は話した。

全てのプロセスを貫くネットワークはIPv6をベースとしている。そしてIPアドレスは(IPv6のメカニズムを借りながら)中央データセンターで集中的に管理される。「サーバやルーターはケーブルにつなぎさえすれば、IPアドレスが自動的に割り当てられる」(カーン氏)。

また、地域データセンターと中央データセンターでは、CiscoのNexusスイッチを導入、Cisco ACIによるネットワーク仮想化を実現している。特定トラフィックフローに対して複数の処理を指定する順で適用する、「サービスチェーニング」と呼ばれる作業もできる。また、ACIにおけるコントローラーソフトウェアである「Cisco ACI Manager」はOpenStackと連携して動作するため、人が設定することはないという。例えばOpenStack上で仮想マシンが起動すると、これに対するネットワーク制御設定が自動的に行われる。

「完全仮想化」「ソフトウェアセントリック」、そして「自動化」

カーン氏は、楽天モバイルのネットワークの設計方針が、「完全仮想化」「ソフトウェアセントリック(ソフトウェア中心主義)」「自動化」にあると説明した。こうした方針に基づいて一から作ったことにより、まず柔軟性や効率性、拡張性を実現できる。例えば従来は膨大な時間とコストがかかっていた新機能のテストも、商用ネットワークの完全なコピーを検証環境で再現できるため、短時間で行え、CI/CD的なサイクルを迅速に回すことが可能としている。

また、5Gへの対応が効率的に実施でき、エッジコンピューティングやネットワークスライシングをはじめとしたソリューションの展開も容易になる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

楽天モバイルのクラウド部部長、カーン・アシック氏

楽天モバイルのクラウド部部長、カーン・アシック氏