「AWSノウハウゼロ」のASTROBOXが「事業経営者と開発者をつなぐサービス」を構築できた訳:ベストプラクティス集「AWS W-A」の効果とは

データセンターの契約期限切れに伴い、AWS移行を検討し始めたASTROBOX。しかしASTROBOXにはAWSのノウハウがなく「どこから手を付けていいか分からない状態」だった。この窮地を救ったのは「AWS W-A」だった。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

2019年6月12日〜14日に千葉の幕張メッセで開催された「AWS Summit Tokyo 2019」。多くの企業がAmazon Web Services(AWS)導入に関するさまざまな事例を紹介した。本稿はサイバーエージェント(以下、CA)の子会社で占いサービスを運営するASTROBOXの事例について紹介する。

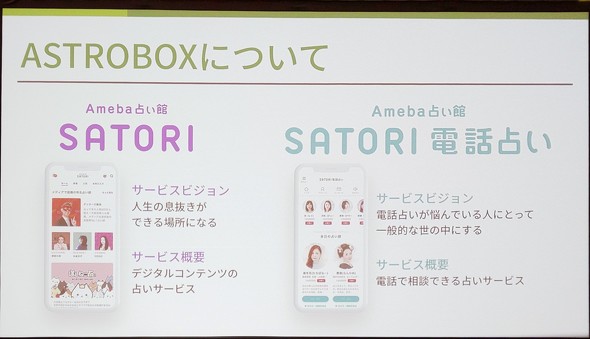

CAはメディア事業やインターネット広告事業、ゲーム事業などを幅広く手掛ける企業。同社が運営するサービスには動画サービスの「AbemaTV」や定額音楽配信サービス「AWA」、ブログサービスの「Ameba」などがある。ASTROBOXが運営するのは、Amebaの関連サービスである「Ameba占い館 SATORI」「Ameba 占い館 SATORI 電話占い」だ。

利用していたデータセンターの契約終了がきっかけ

同社がAWSへの移行を検討するきっかけになったのは、既存のサービスが稼働しているデータセンターの契約期限切れだ。ただ、以前から既存の仕組みで抱えていた幾つかの課題を解決したいという思惑もあった。例えば、同サービスで活躍する占い師がテレビ出演するなどしてアクセスが増加した際にスムーズな拡張ができない(AutoScaling)、潜在的なシステムリスクが可視化できていない、運用や保守の負担が大きいため開発チームではインフラ作業ができないといった課題だ。

サービスの移行先にはAWSを選んだ。CAでの導入実績があったという理由はもちろんあるが、AWSの豊富なマネージドサービスが運用や保守工数の削減に有効だろうと考えたためだ。しかし、いざAWSに移行しようとしてもASTROBOX自身にノウハウがなく「どこから手を付けていいか分からない状態」だったという。そこで、CAで稼働するサービスの横断的な技術サポートを担当する技術本部サービスリライアビリティグループが「AWS Well-Architected Framework」(以下、AWS W-A)の導入を提案した。

AWS W-A導入とは

AWS W-Aはホワイトペーパーや確認質問集などで構成されるAWSの設計、運用のノウハウが集約されたベストプラクティス集だ。技術本部サービスリライアビリティグループの柘植翔太氏によると「AWSを学習しつつ、システムリスクを可視化したいという要望を実現するにはぴったり」だという。AWS W-Aを使ったAWS導入フローは以下、6つの段階に分けられる。

- 現状のシステム構成を整理

- 確認質問集へ記入

- レビュー

- 現状システム状態の分析

- レビューレポートを基にしたシステム改善計画の立案

- 改善計画を基に移行を実施

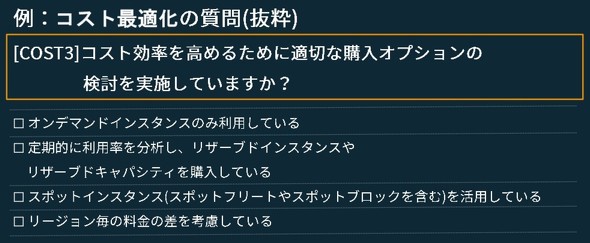

確認質問集で質問される内容は、例えば「コスト効率を高めるために適切な購入オプションの検討を実施していますか?」といったものになる。回答は選択式になっており、この例であれば「オンデマンドのみ利用している」「リザーブドインスタンスやリザーブドキャパシティーを購入している」「スポットインスタンスを活用している」といった感じだ。ただ、AWSに詳しくない企業の担当者だけでは回答部分でつまずく可能性もあるため、AWSのソリューションアーキテクトに同席してもらい、助言をもらいつつフローを進めるのがベストだと柘植氏は言う。

この回答内容をレビューし、現状のシステムを分析してシステム改善計画を立てるといった流れになる。このフローによって問題の特定や利害関係者、技術に詳しい人物、責任者などを明確にする。このため、柘植氏はAWS導入フローの中でもこの部分が特に重要だと説明する。

柘植氏は「AWS W-Aは『銀の弾丸』ではないが、AWSを活用しているサービスであればAWS W-Aを試さないのはもったいない。導入時だけではなく、『システムの健康診断』といった認識で定期的に実施することが重要だ」(柘植氏)

「サービス品質を確保する仕組み」へとカスタマイズ

AWS W-Aを使って無事AWSに移行したASTROBOX。課題であったシステムリスクの可視化を実現し、さらに運用のコツが分かったことでAWSへの信頼感が生まれた。一方で「確認質問集が選択式のため項目によって選択が難しい」「課題が分かったが事業レベルでどう改善に取り組めばいいか分からない」「新規サービスを開始する場合にソリューションアーキテクトやサービスリライアビリティグループに頼らなければならない」といった課題もあった。

こうした課題を解決するため技術本部サービスリライアビリティグループは、AWS W-Aを自社用にカスタマイズすることにした。それが「CA Well-Architected Framework」(以下、CA W-A)である。同グループの岡田翔乃介氏はCA W-Aによって「自社サービスの今を見つめ直すためのサイクルを作った」と語る。

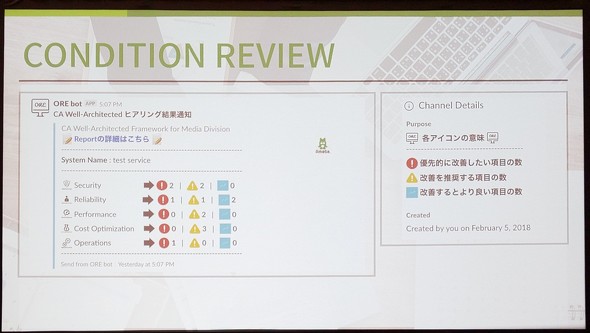

CA W-AはAWS W-Aを基に、確認項目を選択式からイエス/ノーで判定する形式に変更。質問数も減らし「Google Apps Script」や「Slack」を活用し、ヒアリングシートの管理や運用の自動化、導入フローの可視化を実現した。そうすることによって、AWS以外でも汎用(はんよう)的に使える仕組みに変えたという。

これにより、新しいサービスを立ち上げた場合でも、ASTROBOXだけでシステムリスクを可視化し、課題の洗い出しと改善計画の立案が可能になった。既に4つのサービスについてCA W-Aによる導入が完了しており、2つのサービスについて導入準備を進めているという。

今後の展開

岡田氏はCA W-A導入の最も重要な点について「レビューレポートを起点に現状について事業責任者と開発者が共通認識を持てるようになることだ」と語る。事業責任者と開発者はそれぞれの視点から違う価値観でサービスを判断してしまうことが少なくない。だが「CA W-Aのような仕組みがあれば認識を合わせることができる」と岡田氏は説明する。

ASTROBOX代表取締役社長の後藤尚也氏は「エンジニア以外にも分かりやすい情報で事業責任者としてもメリットを感じる。今後はグループ横断でこのような品質向上に向き合う取り組みを進めてほしい」と語る。

今後、柘植氏と岡田氏は自動で複数回のレビュー結果を比較して集計する機能の実装や提案できる情報を拡大してCA W-Aの導入コストを抑え、CAの他グループへの展開を予定しているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

サイバーエージェント 柘植翔太氏

サイバーエージェント 柘植翔太氏

サイバーエージェント 岡田 翔乃介氏

サイバーエージェント 岡田 翔乃介氏